Department Naturschutzforschung

Arbeitsgruppe - Naturschutz-orientierte Populationsökologie - COPE

Der globale Anstieg der Weltbevölkerung und damit verbunden die Ausdehnung menschlicher Aktivitäten führen zunehmend zum Verlust natürlicher Lebensräume, deren Fragmentierung und Verformung. Darüberhinaus werden natürlicher Ressourcen übernutzt und führen zur Instabilität verschiedener Ökosysteme. Schließlich versetzt der Klimawandel jedes Ökosystem zusätzlich unter Stress. Diese anthropogenen Prozesse bedrohen die Biodiversität im Allgemeinen und nicht jede Spezies kommt mit ihnen gut zurecht (Engl: cope); nur durch großen Aufwand und mittels geeigneter Maßnahmen ist der Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten. Für die Anwendung solcher Maßnahmen müssen allerdings viele Faktoren gleichzeitig betrachtet werden, die das Überleben der Arten unter Lebensraumverlust, Übernutzung und Klimaveränderungen beeinflussen. Dazu gehören Umweltfaktoren wie räumliche und zeitliche Stochastizität, räumliche Ausdehnung und die Qualität der verbleibenden Habitate ebenso wie biologische Faktoren, z.B. die Mobilität der Arten, ihre evolutionäres Potential und ihre Populationsparameter. Der Schutz der Arten in sich veränderten Landschaften benötigt daher ein genaues Verständnis der Interaktion all dieser Faktoren.

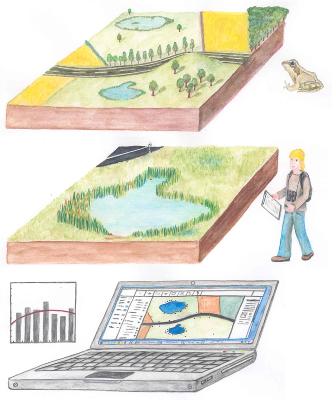

Ein Arbeitsfeld der AG ist die Analyse verschiedener Landnutzungsstrategien und deren Auswirkungen auf die Populationsdynamik bestimmter Tierarten.

Zeichnung: Bianca Bauch

Die Forschungsgruppe COPE versucht, die Auswirkungen verschiedener anthropogener Treiber der Biodiversität auf verschiedenen zeitlichen und räumlichen Skalenebenen (lokal, Landschaft, global) sowie auf verschiedenen Ebenen biologischer Organisation (Art, Population, Gemeinschaft) abzuschätzen. Die von uns untersuchten Haupttreiber sich ändernder natürlicher Konditionen umfassen die Studien invasiver Arten, den internationalen Handel mit Arten, den Klimawandel sowie Habitatverlust aufgrund von Landnutzungsveränderungen. Unser Hauptziel ist daher, die biologischen Prozesse hinter den beobachteten biologischen Mustern zu verstehen, z.B. durch Risikonanalysen (bedrohter) Arten

vor dem Hintergrund einer Übernutzung und Analysen der Ungewissheit von biologischen und ökologischen Daten. Wir konzentieren uns hierbei auf die artspezifischen Eigenschaften und deren Veränderungen, Artausbreitungen, Habitatvernetzungen, Populationsdynamiken, Anpassungsstrategien aber auch die Physiologie und Phylogenie der Arten. Hierbei ist uns der Kontakt zu den betreffenden Akteuren sehr wichtig. So beraten wir auch direkt Behörden und Firmen.

Wir versuchen, Empfehlungen für den Natur- und internationalen Artenschutz zu liefern (z.B. unter welchen Szenarien könnte eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen stattfinden), aber auch Methoden zur Optimierung und Durchführung von Monitoring für lokale, nationale und globale Handlungsträger. Weiterhin versuchen wir lokal auftretende Naturschutzkonflikte, die durch verändertes Vorkommen verschiedener Arten auftreten können, zu verstehen und mittels geeigneter Planunsinstrumente zu minimieren.

Ein wichtiger Teil der COPE-Forschungsgruppe umfasst die Datenerhebung vor Ort, z. B. Bestandsaufnahmen, Erhebungen und Überwachung. Dazu nutzen wir eine Vielzahl an Erfassungsmethoden, darunter auch mittels Citizen Science, Artenspürhunden, ID-tracking und eDNA. Schließlich ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass feldgestützte Biodiversitätsdaten den FAIR-Prinzipien folgen, d. h. auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind, und dass Werkzeuge für die FAIR-Daten- und Metadatenverwaltung bereitgestellt werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gäste

Alumni

Alumnis

Alumnis

In unserer AG führen wir auch vierbeinige Mitarbeiter. Nähere Informationen dazu finden Sie hier. Artenspürhunde

Aktuelle Projekte

Biodiversitätsmonitoring - Mitmachen erwünscht!

Unsere AG leitet und beteiligt sich an einer Vielzahl verschiedener Biodiversitätsmonitoringprogramme. Bei einigen davon kann man sich auch als Bürger*in beteiligen. In den meisten Projekten muss man eine Art Schulung belegen um teilnehmen zu können. Einige davon sind aber auch für jeden zugänglich. Hier gibt es eine Übersicht:

Nachstehend folgen Projekte, die formell als abgeschlossen gelten. In einigen Fällen werden jedoch inhaltliche Fragestellungen auch unabhängig von finanziellen Förderungen und administrativen Rahmenbedingungen weiterverfolgt. Das können Aktivitäten zur Veröffentlichung von weiteren Ergebnissen, Feldarbeiten zur Erhebung weiterer Daten oder auch Aktivitäten zur Beantragung neuer Projekte sein. Oft haben sich in den abgeschlossenen Projekten neue interessante Fragestellungen herauskristalisiert oder es gibt Fragestellungen, die in dem Rahmen angerissen, aber nicht abschließend bearbeitet werden konnten. Das sind gute Ausgangspunkte für Bachelor und Masterarbeiten oder vielleicht auch ein PhD-Projekt. Studenten sowie interessierte Mitarbeiter dürfen gern bei den betreffenden Projektleitern nachfragen und werden nach Möglichkeit eingebunden und unterstützt.

Inhalt:

- 2026 (3)

- 2025 (27)

- 2024 (26)

- 2023 (16)

- 2022 (23)

- 2021 (21)

- 2020 (23)

- 2019 (18)

- 2018 (20)

- 2017 (23)

- 2016 (11)

- 2015 (15)

Weiterführende Recherchen können Sie in unserem Publikationsverzeichnis durchführen.

2026 (3)

- Dufresnes, C., Gippner, S., Hofmann, S., Litvinchuk, S., Žagar, A., Jablonski, D., Pottier, G., Megía-Palma, R., Sánchez-Montes, G., Jiménez Robles, O., Ayllón, E., Crochet, P.-A., Martínez-Solano, I. (2026):

Slippery slopes: Montane isolation and elevational shifts shape the evolution and diversity of Iberolacerta lizards

Mol. Phylogenet. Evol. 216 , art. 108502 10.1016/j.ympev.2025.108502 - Hofmann, S., Rödder, D., Schmidt, J., Flecks, M., Jablonski, D., Dubois, A., Ohler, A., Baniya, C.B., Vershinin, V., Litvinchuk, S.N., Dufresnes, C. (2026):

Diversification and historical biogeography of the Himalayan toad (Duttaphrynus himalayanus)

Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 683 , art. 113473 10.1016/j.palaeo.2025.113473 - van Swaay, C., Schmucki, R., Roy, D., Dennis, E., Collins, S., Fox, R., Kolev, Z.D., G. Sevilleja, C., Warren, M.S., Whitfield, A., Wynhoff, I., Arnberg, H.J.H., Balalaikins, M., Barea, J.M., Boe, A.M.B., Bonelli, S., Botham, M.S., Bourn, N.A.D., Cancela, J.P., Caritg, R., Dapporto, L., Ducry, A., Dušej, G., De Flores, M., Dopagne, C., Escobés, R., Eskildsen, A.E., Zdenek, F.F., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Glogovčan, P., Gohli, J., Gracianteparaluceta, A., Grill, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Hoye, T.T., Judge, M., Kati, V., Krenn, H.W., Kühn, E., Kuussaari, M., Lang, A., Lehner, D., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Melero, Y., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Montes, A., Munguira, M.L., Musche, M., Olivares, F.J., Ozden, O., Pladevall, C., Pavličko, A., Pettersson, L.B., Rakosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Scalercio, S., Schönwälder, M., Settele, J., Sielezniew, I., Sielezniew, M., Sobczyk-Moran, G., Stefanescu, C., Švitra, G., Svabadfalvi, A., Tiitsaar, A., Titeux, N., Tzirkalli, E., Tzortzakaki, O., Ubach, A., Vičiuvienė, E., Vray, S., Zografou, K. (2026):

EU Grassland Butterfly Index 1991-2024 Technical report

Zenodo

35 pp. 10.5281/zenodo.18414228

2025 (27)

- Bolte, L., Ertmer, J., Preißler, K., Klute, L., Schaffer, S., Barth, M.B., Steinfartz, S. (2025):

Unaddressed hybridization between green (Bufotes viridis) and natterjack toads (Epidalea calamita) can lead to underestimation of genetic heterozygosity and inflated estimates of inbreeding

Amphib. Reptil. 46 (1), 127 - 139 10.1163/15685381-bja10212 - Bolte, L., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2025):

Unreclaimed mines are key habitats for pioneer specialists: A case study on natterjack toad (Epidalea calamita) microhabitat occupancy

Glob. Ecol. Conserv. 64 , e03942 10.1016/j.gecco.2025.e03942 - Bolte, L., Weiß, H., Henle, K. (2025):

Übersäuerte Laichgewässer: Eine ökologische Falle für Amphibien in der Bergbaufolgelandschaft

Natursch. Landschaftspl. 57 (03), 22 - 29 10.1399/NuL.108585 - Colom, P., Tejeda, A., Bonelli, S., Fontaine, B., Kuussaari, M., Maes, D., Mestdagh, X., Munguira, M.L., Musche, M., Pettersson, L.B., Roy, D., Rüdisser, J., Šašić, M., Schmucki, R., Stefanescu, C., Titeux, N., Settele, J., van Swaay, C., Gordillo, J., Melero, Y. (2025):

The interplay of climate change, urbanization, and species traits shapes European butterfly population trends

bioRxiv 10.1101/2025.02.13.638066 - Durka, W., Michalski, S.G., Höfner, J., Bucharova, A., Kolář, F., Müller, C.M., Oberprieler, C., Šemberová, K., Bauer, M., Bernt, M., Bleeker, W., Brändel, S., Bucher, S.F., Eibes, P.M., Ewald, M., Goldberg, R., Grant, K., Haider, S., Harpke, A., Haun, F., Kaufmann, R., Korell, L., Kunzmann, D., Lauterbach, D., Leib, S., Lenzewski, N., Loritz, H., Madaj, A.-M., Mainz, A.K., Meinecke, P., Mertens, H., Meyer, H.M., Musche, M., Ristow, M., Rosche, C., Roscher, C., Rutte, D., Schacherer, A., Schmidt, W., Schmoldt, J., Schneider, S., Schwarz, J.-H., Skowronek, S., Socher, S.A., Stanik, N., Twerski, A., Weiß, K., Weiß, M., Wille, A., Zehm, A., Zidorn, C., the RegioDiv Consortium, (2025):

Assessment of genetic diversity among seed transfer zones for multiple grassland plant species across Germany

Basic Appl. Ecol. 84 , 50 - 60 10.1016/j.baae.2024.11.004 - Greenwell, M.P., Botham, M.S., Bruford, M.W., Day, J.C., Gibbs, M., Høye, T.T., Maes, D., Middlebrook, I., Musche, M., Pettersson, L.B., Roy, D.B., Settele, J., Stefanescu, C., Teder, T., Thomas, N.E., Watts, K., Oliver, T.H. (2025):

Monitoring spatiotemporal patterns in the genetic diversity of a European butterfly species

Insect. Conserv. Divers. 18 (1), 80 - 94 10.1111/icad.12786 - Harpke, A., Kühn, E., Schmitt, T., Settele, J., Musche, M. (2025):

The Grassland Butterfly Index for Germany

Nat. Conserv.-Bulgaria (59), 315 - 334 10.3897/natureconservation.59.162812 - Henle, K., Klenke, R., Barth, B., Grimm-Seyfarth, A., Bowler, D.E. (2025):

Challenges and opportunities for assessing trends of amphibians with heterogeneous data – a call for better metadata reporting

Nat. Conserv.-Bulgaria (58), 31 - 60 10.3897/natureconservation.58.137848 - Henle, K., York, S., Gruber, B., Grimm-Seyfarth, A. (2025):

Auswirkungen von Klima wan del und extremer Hochwasser auf eine aride Reptiliengemein schaft im Kinchega-Nationalpark, Australien

Elaphe 2025 (4), 54 - 57 - Kasiske, T., Klimek, S., Dauber, J., Harpke, A., Kühn, E., Levers, C., Schwieder, M., Settele, J., Sietz, D., Tetteh, G.O., Musche, M. (2025):

Identifying typical patterns of land-use and landscape structure in citizen science butterfly monitoring

Ecol. Indic. 180 , art. 114317 10.1016/j.ecolind.2025.114317 - Klein, A.-M., Thompson, A., Lakner, S., Mupepele, A.-C., Paetow, H., Sponagel, C., Bieling, C., Bleidorn, C., Breitkreuz, L., Hasenöhrl, U., Sommer, M., Tanneberger, F., Bruelheide, H., Muus, K., Schmidt, A., Settele, J., Sporbert, M., Kühn, I., Buscot, F., Otto, P., Böhning-Gaese, K., Fornoff, F., Ssymank, A., Musche, M., Harpke, A., Bartkowski, B., Eisenhauer, N., Ristok, C., Tebbe, C.C., von Hagenow, C.S., Schoof, N., Schreiner, V., Mehring, M., Morhart, C. (2025):

Agriculture and open land

In: Wirth, C., Bruelheide, H., Farwig, N., Marx, J., Settele, J. (eds.)

Faktencheck Artenvielfalt. Assessment of the status of biodiversity and prospects for conservation in Germany

oekom, München, p. 217 - 355 10.14512/9783987264733 - Koch, V.P., Bolte, L., Harms, W., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2025):

Wildlife detection dogs effectively survey a terrestrial amphibian, but differ among individuals, weather and habitat

Ecol. Solut. Evid. 6 (2), e70062 10.1002/2688-8319.70062 - Koch, V.P., Bolte, L., Harms, W., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2025):

Data from: Wildlife detection dogs effectively survey a terrestrial amphibian, but differ among individuals, weather and habitat

Dryad 10.5061/dryad.hqbzkh1vg - Kühn, E. (2025):

Buchvorstellung „Geheimnisvolle Schmetterlingswelt“

Oedippus 42 , 62 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Settele, J. (2025):

Editorial

Oedippus 42 , 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Settele, J. (2025):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Auswertung 2005–2023

Oedippus 42 , 6 - 43 - Lanuza, J.B., Knight, T.M., Montes-Perez, N., Glenny, W., Acuña, P., Albrecht, M., Artamendi, M., Badenhausser, I., Bennett, J.M., Biella, P., Bommarco, R., Cappellari, A., Castro, S., Clough, Y., Colom, P., Costa, J., Cyrille, N., de Manincor, N., Dominguez-Lapido, P., Dominik, C., Dupont, Y.L, Feldmann, R., Felten, E., Ferrero, V., Fiordaliso, W., Fisogni, A., FitzPatrick, Ú., Galloni, M., Gaspar, H., Gazzea, E., Goia, I., Gómez-Martínez, C., González-Estévez, M.A., González-Varo, J.P., Grass, I., Hadrava, J., Hautekèete, N., Hederström, V., Heleno, R., Hervias-Parejo, S., Heuschele, J.M., Hoiss, B., Holzschuh, A., Hopfenmüller, S., Iriondo, J.M., Jauker, B., Jauker, F., Jersáková, J., Kallnik, K., Karise, R., Kleijn, D., Klotz, S., Krausl, T., Kühn, E., Lara-Romero, C., Larkin, M., Laurent, E., Lázaro, A., Librán-Embid, F., Liu, Y., Lopes, S., López-Núñez, F., Loureiro, J., Magrach, A., Mänd, M., Marini, L., Beltran Mas, R., Massol, F., Maurer, C., Michez, D., Molina, F.P., Morente-López, J., Mullen, S., Nakas, G., Neuenkamp, L., Nowak, A., O'Connor, C.J., O'Rourke, A., Öckinger, E., Olesen, J.M., Opedal, Ø.H., Petanidou, T., Piquot, Y., Potts, S.G., Power, E.F., Proesmans, W., Rakosy, D., Reverté, S., Roberts, S.P.M., Rundlöf, M., Russo, L., Schatz, B., Scheper, J., Schweiger, O., Serra, P.E., Siopa, C., Smith, H.G., Stanley, D., Ştefan, V., Steffan-Dewenter, I., Stout, J.C., Sutter, L., Motivans Švara, E., Świerszcz, S., Thompson, A., Traveset, A., Trefflich, A., Tropek, R., Tscharntke, T., Vanbergen, A.J., Vilà, M., Vujić, A., White, C., Wickens, J.B., Wickens, V.B., Winsa, M., Zoller, L., Bartomeus, I. (2025):

EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks

Glob. Ecol. Biogeogr. 34 (2), e70000 10.1111/geb.70000 - Lanuza, J.B., Knight, T.M., Montes-Perez, N., Glenny, W., Acuña, P., Albrecht, M., Artamendi, M., Badenhausser, I., Bennett, J.M., Biella, P., Bommarco, R., Cappellari, A., Castro, S., Clough, Y., Colom, P., Costa, J., Cyrille, N., de Manincor, N., Dominguez-Lapido, P., Dominik, C., Dupont, Y.L, Feldmann, R., Felten, E., Ferrero, V., Fiordaliso, W., Fisogni, A., FitzPatrick, Ú., Galloni, M., Gaspar, H., Gazzea, E., Goia, I., Gómez-Martínez, C., González-Estévez, M.A., González-Varo, J.P., Grass, I., Hadrava, J., Hautekèete, N., Hederström, V., Heleno, R., Hervias-Parejo, S., Heuschele, J.M., Hoiss, B., Holzschuh, A., Hopfenmüller, S., Iriondo, J.M., Jauker, B., Jauker, F., Jersáková, J., Kallnik, K., Karise, R., Kleijn, D., Klotz, S., Krausl, T., Kühn, E., Lara-Romero, C., Larkin, M., Laurent, E., Lázaro, A., Librán-Embid, F., Liu, Y., Lopes, S., López-Núñez, F., Loureiro, J., Magrach, A., Mänd, M., Marini, L., Beltran Mas, R., Massol, F., Maurer, C., Michez, D., Molina, F.P., Morente-López, J., Mullen, S., Nakas, G., Neuenkamp, L., Nowak, A., O'Connor, C.J., O'Rourke, A., Öckinger, E., Olesen, J.M., Opedal, Ø.H., Petanidou, T., Piquot, Y., Potts, S.G., Power, E.F., Proesmans, W., Rakosy, D., Reverté, S., Roberts, S.P.M., Rundlöf, M., Russo, L., Schatz, B., Scheper, J., Schweiger, O., Serra, P.E., Siopa, C., Smith, H.G., Stanley, D., Ştefan, V., Steffan-Dewenter, I., Stout, J.C., Sutter, L., Motivans Švara, E., Świerszcz, S., Thompson, A., Traveset, A., Trefflich, A., Tropek, R., Tscharntke, T., Vanbergen, A.J., Vilà, M., Vujić, A., White, C., Wickens, J.B., Wickens, V.B., Winsa, M., Zoller, L., Bartomeus, I. (2025):

Correction to EuPPollNet: a European database of plant-pollinator networks

Glob. Ecol. Biogeogr. 34 (3), e70014 10.1111/geb.70000 - Lausch, A., Selsam, P., Heege, T., von Trentini, F., Almeroth, A., Borg, E., Klenke, R., Bumberger, J. (2025):

Monitoring and modelling landscape structure, land use intensity and landscape change as drivers of water quality using remote sensing

Sci. Total Environ. 960 , art. 178347 10.1016/j.scitotenv.2024.178347 - Lauterbach, M., Adam, J., Bolte, L., Paule, S., Reinhardt, T. (2025):

On the occurrence of a golden colour variant in the Common Spadefoot Toad, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768), in the state of Saxony, Germany

Herpetology Notes 18 , 941 - 946 - Maia-Braga, P.L., Bueno, A.S., Davies, R.G., Maximiano, M.F.A., Haugaasen, T., Anciães, M., Blake, J.G., Loiselle, B.A., Borges, S.H., Menger, J., Dantas, S., Melinski, R.D., de Abreu, F.H.T., Boss, R.L., Peres, C.A. (2025):

How much sampling is enough? Four decades of understorey bird mist-netting across Amazonia define the minimum effort to uncover species assemblage structure

Ibis 10.1111/ibi.70015 - Musche, M., Albrecht, M., Becker, J., Bittermann, J., von Blanckenhagen, B., Böck, O., Caspari, A., Caspari, S., Dolek, M., Harpke, A., Hermann, G., Joger, H.G., Kolligs, D., Lange, A., Müller, D., Nunner, A., Pollrich, S., Reinelt, T., Rennwald, E., Schmitz, O., Schönborn, C., Schulze, W., Schurian, K., Strätling, R., Wachlin, V., Wiemers, M. (2025):

Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Papilionoidea et Zygaenidae) Deutschlands

170

94 S. 10.19217/rl17011 - Rojas-Troncoso, N., Gómez-Silva, V., Grimm-Seyfarth, A., Schüttler, E. (2025):

Dog–stranger interactions can facilitate canine incursion into wilderness: The role of food provisioning and sociability

Biology-Basel 14 (8), art. 1006 10.3390/biology14081006 - São Pedro, M., Smith, M.N., Zuquim, G., Tuomisto, H., Stark, S.C., do Amaral Pereira, L.G., Bobrowiec, P.E.D., Bueno, A.S., Capaverde Jr., U., Castilho, C., Esteban, E., Lima, A., Magnusson, W., Menger, J., Goretti Pinto, M., Rincón, L., da Cunha Tavares, V., Waldez, F., Schietti, J. (2025):

Forest structure predicts plant and animal species diversity and composition changes in an Amazonian forest

Biodivers. Conserv. 34 , 3865 - 3888 10.1007/s10531-025-03136-4 - Settele, J., Aracil, A., Arnberg, H., Åström, S., Bacon, J., Frenzel, M., Grescho, V., Harpke, A., Honchar, H., Kühn, E., Menger, J.S., Musche, M., Nogueira Tavares, C., Schmidt, V., Schweiger, O., Sevilleja, C.G., et al. (2025):

SPRING - Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring. Final Report 2024

European Commission, Brussels, 116 pp. 10.2779/7978371 - Settele, J., Steiner, R., Reinhardt, R., Feldmann, R., Hermann, G., Musche, M., Kühn, E., Brehm, G. (2025):

Schmetterlinge. Die Tagfalter und Widderchen Deutschlands

Ulmer, Stuttgart, 288 S. - van Swaay, C., Schmucki, R., Roy, D., Dennis, E., Collins, S., Fox, R., Kolev, Z.D., G. Sevilleja, C., Warren, M.S., Whitfield, A., Wynhoff, I., Arnberg, H.J.H., Balalaikins, M., Barea, J.M., Boe, A.M.B., Bonelli, S., Botham, M.S., Bourn, N.A.D., Cancela, J.P., Caritg, R., Dapporto, L., Ducry, A., Dušej, G., De Flores, M., Dopagne, C., Escobés, R., Eskildsen, A.E., Zdenek, F.F., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Glogovčan, P., Gohli, J., Gracianteparaluceta, A., Grill, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Hoye, T.T., Judge, M., Kati, V., Krenn, H.W., Kühn, E., Kuussaari, M., Lang, A., Lehner, D., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Melero, Y., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Montes, A., Munguira, M.L., Musche, M., Olivares, F.J., Ozden, O., Pladevall, C., Pavličko, A., Pettersson, L.B., Rakosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Scalercio, S., Schönwälder, M., Settele, J., Sielezniew, I., Sielezniew, M., Sobczyk-Moran, G., Stefanescu, C., Švitra, G., Svabadfalvi, A., Tiitsaar, A., Titeux, N., Tzirkalli, E., Tzortzakaki, O., Ubach, A., Vičiuvienė, E., Vray, S., Zografou, K. (2025):

EU Grassland Butterfly Index 1991-2023 Technical report

Zenodo

10.5281/zenodo.16367397

2024 (26)

- Barth, B., Bolte, L., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Seyring, M. (2024):

Empfehlungen zur Ermittlung von Bestandstrends der Pionieramphibien Kreuzkröte (Epidalea calamita) und Wechselkröte (Bufotes viridis) in hochdynamischen Tagebaulandschaften [Recommendations for surveys on population trends of the pioneer species natterjack toad (Epidalea calamita) and the green toad (Bufotes viridis) in very dynamic large-scale mining landscapes]

In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)

Neue Methoden der Feldherpetologie

Mertensiella 32

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 134 - 147 - Chiacchio, M., Rödder, D., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2024):

Data from: Influences of ski-runs, meadow management and climate on the occupancy of reptiles and amphibians in a high-altitude environment of Italy

Dryad 10.5061/dryad.0gb5mkm6v - Chiacchio, M., Rödder, D., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2024):

Influences of ski-runs, meadow management and climate on the occupancy of reptiles and amphibians in a high-altitude environment of Italy

Ecol. Evol. 14 (5), e11378 10.1002/ece3.11378 - de Melo Martins, G., Menger, J., de Melo, T.N., Ribas, C.C. (2024):

Impacts of large dams on Amazonian floodplain bird communities

Biotropica 56 (4), e13351 10.1111/btp.13351 - Dubiner, S., Aguilar, R., Anderson, R.O., Arenas Moreno, D.M., Avila, L.J., Boada-Viteri, E., Castillo, M., Chapple, D.G., Chukwuka, C.O., Cree, A., Cruz, F.B., Colli, G.R., Das, I., Delaugerre, M.-J., Du, W.-G., Dyugmedzhiev, A., Doan, T.M., Escudero, P., Farquhar, J., Gainsbury, A.M., Gray, B.S., Grimm-Seyfarth, A., Hare, K.M., Henle, K., Ibargüengoytía, N., Itescu, Y., Jamison, S., Jimenez-Robles, O., Labra, A., Laspiur, A., Liang, T., Ludgate, J.L., Luiselli, L., Martín, J., Matthews, G., Medina, M., Méndez-de-la-Cruz, F.R., Miles, D.B., Mills, N.E., Miranda-Calle, A.B., Monks, J.M., Morando, M., Moreno Azocar, D.L., Murali, G., Pafilis, P., Pérez-Cembranos, A., Pérez-Mellado, V., Peters, R., Pizzatto, L., Pincheira-Donoso, D., Plummer, M.V., Schwarz, R., Shermeister, B., Shine, R., Theisinger, O., Theisinger, W., Tolley, K.A., Torres-Carvajal, O., Valdecantos, S., Van Damme, R., Vitt, L.J., Wapstra, E., While, G.M., Levin, E., Meiri, S. (2024):

A global analysis of field body temperatures of active squamates in relation to climate and behaviour

Glob. Ecol. Biogeogr. 33 (4), e13808 10.1111/geb.13808 - Dubiner, S., Anderson, R.O., Aguilar, R., Arenas Moreno, D.M., Avila, L.J., Boada-Viteri, E., Castillo, M., Chapple, D.G., Chukwuka, C.O., Cree, A., Cruz, F.B., Colli, G.R., Das, I., Delaugerre, M.-J., Du, W.-G., Dyugmedzhiev, A., Doan, T.M., Escudero, P., Farquhar, J., Gainsbury, A.M., Gray, B.S., Grimm-Seyfarth, A., Hare, K.M., Henle, K., Ibargüengoytía, N., Itescu, Y., Jamison, S., Jimenez-Robles, O., Labra, A., Laspiur, A., Liang, T., Ludgate, J.L., Luiselli, L., Martín, J., Matthews, G., Medina, M., Méndez-de-la-Cruz, F.R., Miles, D.B., Mills, N.E., Miranda-Calle, A.B., Monks, J.M., Morando, M., Moreno Azocar, D.L., Murali, G., Pafilis, P., Pérez-Cembranos, A., Pérez-Mellado, V., Peters, R., Pizzatto, L., Pincheira-Donoso, D., Plummer, M.V., Schwarz, R., Shermeister, B., Shine, R., Theisinger, O., Theisinger, W., Tolley, K.A., Torres-Carvajal, O., Valdecantos, S., Van Damme, R., Vitt, L.J., Wapstra, E., While, G.M., Levin, E., Meiri, S. (2024):

A global analysis of field body temperatures of active squamates in relation to climate and behaviour [Dataset]

Dryad 10.5061/dryad.5dv41nscz - Durka, W., Michalski, S.G., Höfner, J., Harpke, A., Korell, L., Madaj, A.-M., Musche, M., Roscher, C., RegioDiv-Konsortium, (2024):

RegioDiv — Genetische Vielfalt krautiger Pflanzenarten in Deutschland und Empfehlungen für die Regiosaatgut-Praxis

BfN-Schriften 687

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, 315 S. 10.19217/skr687 - Durka, W., Michalski, S.G., Höfner, J., Kolár, F., Müller, C.M., Oberprieler, C., Semberová, K., Harpke, A., Korell, L., Madaj, A.-M., Musche, M., Roscher, C., RegioDiv-Konsortium, (2024):

Projekt RegioDiv - genetische Vielfalt krautiger Pflanzen in Deutschland: Ergebnisse und Empfehlungen für die Regiosaatgut-Praxis [RegioDiv project - Genetic diversity of herbaceous plants in Germany: Results and recommendations for seed zone management]

Nat. Landsch. 99 (7), 322 - 332 10.19217/NuL2024-07-02 - Franklin Guimaraes, A., Carramaschi de Alagao Querido, L., Rocha, T., de Jesus Rodrigues, D., Viana, P.L., de Godoy Bergallo, H., Fernandes, G.W., Menger, J., Ferrer, J., et al. (2024):

Disentangling the veil line for Brazilian biodiversity: An overview from two long-term research programs reveals huge gaps in ecological data reporting

Sci. Total Environ. 950 , art. 174880 10.1016/j.scitotenv.2024.174880 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W. (2024):

Evaluierung von herpetofaunistischen Spürhunden für Monitoring und Naturschutz [Evaluation of detection dogs for herpetofauna in monitoring and conservation]

In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)

Neue Methoden der Feldherpetologie

Mertensiella 32

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 66 - 79 - Harpke, A., Brünecke, J., Bohring, H., Grescho, V., Haase, K., Kühn, E., Kuhnert, T., Musche, M., Petruschke, S., Schnicke, T., Sielaff, D., Strätling, J., Bumberger, J. (2024):

BioMe - The butterfly monitoring Germany usecase

Version: 0.1 Zenodo 10.5281/zenodo.11190783 - Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg., 2024):

Neue Methoden der Feldherpetologie

Mertensiella 32

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, 272 S. - Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (2024):

Vorwort

In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)

Neue Methoden der Feldherpetologie

Mertensiella 32

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 4 - 5 - Hofmann, S., Jablonski, D., Schmidt, J. (2024):

Morphological and molecular data warrant the description of a new species of the genus Scutiger (Anura, Megophryidae) from the Central Himalaya

ZooKeys (1210), 229 - 246 10.3897/zookeys.1210.127106 - Jablonski, D., Hofmann, S. (2024):

Over-splitting and inconsistently applied criteria: a response to recent changes on the taxonomy of mountain spiny frogs (Dicroglossidae, Nanorana)

Alytes 41 (1-4), 40 - 48 - Jablonski, D., Mebert, K., Masroor, R., Simonov, E., Kukushkin, O., Abduraupov, T., Hofmann, S. (2024):

The Silk roads: phylogeography of Central Asian dice snakes (Serpentes: Natricidae) shaped by rivers in deserts and mountain valleys

Curr. Zool. 70 (2), 150 - 162 10.1093/cz/zoad008 - Kasiske, T., Dauber, J., Dieker, P., Harpke, A., Klimek, S., Kühn, E., Levers, C., Schwieder, M., Settele, J., Musche, M. (2024):

Assessing landscape-level effects of permanent grassland management and landscape configuration on open-land butterflies based on national monitoring data

Biodivers. Conserv. 33 (8-9), 2381 - 2404 10.1007/s10531-024-02861-6 - Klein, A.-M., Thompson, A., Lakner, S., Mupepele, A.-C., Paetow, H., Sponagel, C., Bieling, C., Bleidorn, C., Breitkreuz, L., Hasenöhrl, U., Sommer, M., Tanneberger, F., Bruelheide, H., Muus, K., Schmidt, A., Settele, J., Sporbert, M., Kühn, I., Buscot, F., Otto, P., Böhning-Gaese, K., Fornoff, F., Ssymank, A., Musche, M., Harpke, A., Bartkowski, B., Eisenhauer, N., Ristok, C., Tebbe, C.C., von Hagenow, C.S., Schoof, N., Schreiner, V., Mehring, M., Morhart, C. (2024):

Agrar- und Offenland

In: Wirth, C., Bruelheide, H., Farwig, N., Marx, J., Settele, J. (Hrsg.)

Faktencheck Artenvielfalt. Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland

oekom, München, S. 217 - 355 10.14512/9783987263361 - Kühn, E., Harpke, A., Schmitt, T., Settele, J., Kühn, I. (2024):

Counting butterflies - are old-fashioned ways of recording data obsolete?

J. Insect Conserv. 28 , 577 - 588 10.1007/s10841-024-00577-0 - Liu, Y., Dunker, S., Durka, W., Dominik, C., Heuschele, J.M., Honchar, H., Hoffmann, P., Musche, M., Paxton, R.J., Settele, J., Schweiger, O. (2024):

Eco-evolutionary processes shaping floral nectar sugar composition

Sci. Rep. 14 , art. 13856 10.1038/s41598-024-64755-5 - Menger, J., Magagna, B., Henle, K., Harpke, A., Frenzel, M., Rick, J., Wiltshire, K., Grimm-Seyfarth, A. (2024):

FAIR-EuMon: a FAIR-enabling resource for biodiversity monitoring schemes

Biodiver. Data J. 12 , e125132 10.3897/BDJ.12.e125132 - Menger, J., Santorelli Junior, S., Emilio, T., Magnusson, W.E., Anciães, M. (2024):

Palms predict the distributions of birds in the southwestern Amazonia and are potential surrogates for land-use planning by citizen scientists

Biodivers. Conserv. 33 , 2911 - 2924 10.1007/s10531-024-02895-w - Rodrigues-Filho, C.A.S., Costa, F.R.C., Schietti, J., Nogueira, A., Leitão, R.P., Menger, J., Borba, G., Souza Gerolamo, C., Avilla, S.S., Emilio, T., Volkmer de Castilho, C., Bastos, D.A., Rocha, E.X., Fernandes, I.O., Cornelius, C., Zuanon, J., Souza, J.L.P., Utta, A.C.S., Baccaro, F.B. (2024):

Multi-taxa responses to climate change in the Amazon forest

Glob. Change Biol. 30 (11), e17598 10.1111/gcb.17598 - Rodrigues-Filho, C.A.S., Costa, F.R.C., Schietti, J., Nogueira, A., Leitão, R.P., Menger, J., Borba, G., Souza Gerolamo, C., Avilla, S.S., Emilio, T., Volkmer de Castilho, C., Bastos, D.A., Rocha, E.X., Fernandes, I.O., Cornelius, C., Zuanon, J., Souza, J.L.P., Utta, A.C.S., Baccaro, F.B. (2024):

Multi-taxa responses to climate change in the Amazon forest

figshare 10.6084/m9.figshare.25021103 - Seyring, M., Barth, B., Bolte, L., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A., Günther, A., Bertram, S., Kasperidus, H., Langbehn, T., Lueg, H., Henle, K. (2024):

Empfehlungen zur Etablierung von Standardmethoden zur Ermittlung von Bestandstrends bei Amphibien als Modellgruppe

für Biodiversitätsverlust [Establishing standardized methods for analysing abundance trends of amphibians as a

model group to assess the loss of biodiversity]

In: Henle, K., Pogoda, P., Podloucky, R., Geiger, A., Grimm-Seyfarth, A. (Hrsg.)

Neue Methoden der Feldherpetologie

Mertensiella 32

Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Salzhemmendorf, S. 90 - 113 - Slabbert, E.L., Knight, T.M., Wubet, T., Frenzel, M., Singavarapu, B., Schweiger, O. (2024):

Climate and land use primarily drive the diversity of multi-taxonomic communities in agroecosystems

Basic Appl. Ecol. 79 , 65 - 73 10.1016/j.baae.2024.06.003

2023 (16)

- Bolte, L. (2023):

Supplementary Material 7 including Salamandra salamandra occurrence data, topographic, geological and land cover data and node-based resistances [Data set]

Zenodo 10.5281/zenodo.7759814 - Bolte, L., Goudarzi, F., Klenke, R., Steinfartz, S., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K. (2023):

Habitat connectivity supports the local abundance of fire salamanders (Salamandra salamandra) but also the spread of Batrachochytrium salamandrivorans

Landsc. Ecol. 38 (6), 1537 - 1554 10.1007/s10980-023-01636-8 - Chiacchio, M., Pellitteri-Rosa, D., Barbi, A., Corlatti, L., Rödder, D., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2023):

Comparative success of two sampling techniques for high-altitude Alpine grassland reptiles under different temporal designs

Amphib. Reptil. 44 (4), 431 - 440 10.1163/15685381-bja10150 - Dornelas, M., Chow, C., Patchett, R., Breeze, T., Brotons, L., Beja, P., Carvalho, L., Jandt, U., Junker, J., Kissling, W.D., Kühn, I., Lumbierres, M., Lyche Solheim, A., Mjelde, M., Moreira, F., Musche, M., Pereira, H., Sandin, L., Van Grunsven, R. (2023):

Deliverable 4.2 Novel technologies for biodiversity monitoring - Final Report

ARPHA Preprints 10.3897/arphapreprints.e105600 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W., Mazoschek, L., Scholz, M. (2023):

Landhabitate von Kamm- und Teichmolchen und deren Einfluss auf individuelle und Populationsparameter

Jahresschrift für Feldherpetologie und Ichthyofaunistik in Sachsen 24 , 50 - 81 - Hochkirch, A., Bilz, M., Ferreira, C.C., Danielczak, A., Allen, D., Nieto, A., Rondinini, C., Harding, K., Hilton-Taylor, C., Pollock, C.M., Seddon, M., Vié, J.-C., Alexander, K.N.A., Beech, E., Biscoito, M., Braud, Y., Burfield, I.J., Buzzetti, F.M., Cálix, M., Carpenter, K.E., Chao, N.L., Chobanov, D., Christenhusz, M.J.M., Collette, B.B., Comeros-Raynal, M.T., Cox, N., Craig, M., Cuttelod, A., Darwall, W.R.T., Dodelin, B., Dulvy, N.K., Englefield, E., Fay, M.F., Fettes, N., Freyhof, J., García, S., García Criado, M., Harvey, M., et. al. (2023):

A multi-taxon analysis of European Red Lists reveals major threats to biodiversity

PLOS One 18 (11), e0293083 10.1371/journal.pone.0293083 - Hofmann, S., Masroor, R., Jablonski, D. (2023):

First comprehensive tadpole description of the relict and endemic mountain frog Chrysopaa sternosignata (Murray 1885) from Afghanistan

Herpetologica 79 (3), 128 - 134 10.1655/Herpetologica-D-22-00046 - Hofmann, S., Schmidt, J., Masroor, R., Borkin, L.J., Litvintchuk, S., Rödder, D., Vershinin, V., Jablonski, D. (2023):

Endemic lineages of spiny frogs demonstrate the biogeographic importance and conservational needs of the Hindu Kush–Himalaya region [Dataset]

Global Biodiversity Information Facility 10.15468/7uahnz - Hofmann, S., Schmidt, J., Masroor, R., Borkin, L.J., Litvintchuk, S., Rödder, D., Vershinin, V., Jablonski, D. (2023):

Endemic lineages of spiny frogs demonstrate the biogeographic importance and conservational needs of the Hindu Kush–Himalaya region

Zool. J. Linn. Soc. 198 (1), 310 - 325 10.1093/zoolinnean/zlac113 - Junker, J., Beja, P., Brotons, L., Fernandez, M., Fernández, N., Kissling, W.D., Lumbierres, M., Lyche Solheim, A., Maes, J., Morán-Ordóñez, A., Moreira, F., Musche, M., Santana, J., Valdez, J., Pereira, H. (2023):

D4.1. List and specifications of EBVs and EESVs for a European wide biodiversity observation network

ARPHA Preprints 10.3897/arphapreprints.e102530 - Kahnt, B., Theodorou, P., Grimm-Seyfarth, A., Onstein, R.E. (2023):

When lizards shift to a more plant-based lifestyle: The macroevolution of mutualistic lizard-plant-interactions (Squamata: Sauria/Lacertilia)

Mol. Phylogenet. Evol. 186 , art. 107839 10.1016/j.ympev.2023.107839 - Kasiske, T., Dauber, J., Harpke, A., Klimek, S., Kühn, E., Settele, J., Musche, M. (2023):

Livestock density affects species richness and community composition of butterflies: A nationwide study

Ecol. Indic. 146 , art. 109866 10.1016/j.ecolind.2023.109866 - Kühn, E. (2023):

Buchvorstellung "Wer flattert hier?" von Rainer Ulrich

Oedippus 41 , 57 - 57 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2023):

Editorial

Oedippus 41 , 5 - 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2023):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2022

Oedippus 41 , 6 - 43 - Schmidt, J., Opgenoorth, L., Mao, K., Baniya, C.B., Hofmann, S. (2023):

Molecular phylogeny of mega-diverse Carabus attests late Miocene evolution of alpine environments in the Himalayan-Tibetan Orogen

Sci. Rep. 13 , art. 13272 10.1038/s41598-023-38999-6

2022 (23)

- Bowler, D.E., Callaghan, C.T., Bhandari, N., Henle, K., Barth, M.B., Koppitz, C., Klenke, R., Winter, M., Jansen, F., Bruelheide, H., Bonn, A. (2022):

Temporal trends in the spatial bias of species occurrence records [Dataset]

Dryad 10.5061/dryad.4f4qrfjf4 - Bowler, D.E., Callaghan, C.T., Bhandari, N., Henle, K., Barth, M.B., Koppitz, C., Klenke, R., Winter, M., Jansen, F., Bruelheide, H., Bonn, A. (2022):

Temporal trends in the spatial bias of species occurrence records

Ecography 2022 (8), e06219 10.1111/ecog.06219 - Chiacchio, M., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K. (2022):

Population collapse of Rana temporaria in a high altitude environment? An occupancy study

Nat. sicil. Ser. 4, 46 (1), 77 - 84 10.5281/zenodo.6784730 - Chiacchio, M., Mazoschek, L., Vershinin, V., Berzin, D., Partel, P., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2022):

Distant but similar: Simultaneous drop in the abundance of three independent amphibian communities

Conserv. Sci. Pract. 4 (11), e12835 10.1111/csp2.12835 - Grimm-Seyfarth, A. (2022):

Environmental and training factors affect canine detection probabilities for terrestrial newt surveys

J. Vet. Behav. 57 , 6 - 15 10.1016/j.jveb.2022.07.013 - Haack, N., Borges, P.A.V., Grimm-Seyfarth, A., Schlegel, M., Wirth, C., Bernhard, D., Brunk, I., Henle, K., Pereira, H.M. (2022):

Response of common and rare beetle species to tree species and vertical stratification in a floodplain forest

Insects 13 (2), art. 161 10.3390/insects13020161 - Kühn, E. (2022):

Buchvorstellung: Blütenvielfalt für Insekten. Artenschutz im Natur-Präriegarten für Wildbiene, Schmetterling und Co. (Anke Clark)

Oedippus 40 , 51 - Kühn, E. (2022):

Buchrezension zu: Überflieger: Die vier Leben der Schmetterlinge

Biospektrum 28 (2), 229 10.1007/s12268-022-1740-7 - Kühn, E., Becker, M., Harpke, A., Kühn, I., Kuhlicke, C., Schmitt, T., Settele, J., Musche, M. (2022):

The benefits of counting butterflies - recommendations for a successful citizen science project

Ecol. Soc. 27 (2), art. 38 10.5751/ES-12861-270238 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2022):

Editorial

Oedippus 40 , 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2022):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2021

Oedippus 40 , 6 - 35 - Lausch, A., Schaepman, M.E., Skidmore, A.K., Catana, E., Bannehr, L., Bastian, O., Borg, E., Bumberger, J., Dietrich, P., Glässer, C., Hacker, J.M., Höfer, R., Jagdhuber, T., Jany, S., Jung, A., Karnieli, A., Klenke, R., Kirsten, T., Ködel, U., Kresse, W., Mallast, U., Montzka, C., Möller, M., Mollenhauer, H., Pause, M., Rahman, M., Schrodt, F., Schmullius, C., Schütze, C., Selsam, P., Syrbe, R.-U., Truckenbrodt, S., Vohland, M., Volk, M., Wellmann, T., Zacharias, S., Baatz, R. (2022):

Remote sensing of geomorphodiversity linked to biodiversity — Part III: Traits, processes and remote sensing characteristics

Remote Sens. 14 (9), art. 2279 10.3390/rs14092279 - Márquez, C., Ferreira, C.C., Acevedo, P. (2022):

Driver interactions lead changes in the distribution of imperiled terrestrial carnivores

Sci. Total Environ. 838, Part 2 , art. 156165 10.1016/j.scitotenv.2022.156165 - Pereira, H.M., Junker, J., Fernández, N., Maes, J., Beja, P., Bonn, A., Breeze, T., Brotons, L., Bruelheide, H., Buchhorn, M., Capinha, C., Chow, C., Dietrich, K., Dornelas, M., Dubois, G., Fernandez, M., Frenzel, M., Friberg, N., Fritz, S., Georgieva, I., Gobin, A., Guerra, C., Haande, S., Herrando, S., Jandt, U., Kissling, W.D., Kühn, I., Langer, C., Liquete, C., Lyche Solheim, A., Martí, D., Martin, J.G.C., Masur, A., McCallum, I., Mjelde, M., Moe, J., Moersberger, H., Morán-Ordóñez, A., Moreira, F., Musche, M., Navarro, L.M., Orgiazzi, A., Patchett, R., Penev, L., Pino, J., Popova, G., Potts, S., Ramon, A., Sandin, L., Santana, J., Sapundzhieva, A., Shamoun-Baranes, J., Smets, B., Stoev, P., Tedersoo, L., Tiimann, L., Valdez, J., Vallecillo, S., van Grunsven, R.H.A., Van De Kerchove, R., Villero, D., Visconti, P., Weinhold, C., Zuleger, A.M. (2022):

Europa Biodiversity Observation Network: integrating data streams to support policy

ARPHA Preprints 10.3897/arphapreprints.e81207 - Rakosy, D., Motivans, E., Ştefan, V., Nowak, A., Świerszcz, S., Feldmann, R., Kühn, E., Geppert, C., Venkataraman, N., Sobieraj-Betlińska, A., Grossmann, A., Rojek, W., Pochrząst, K., Cielniak, M., Gathof, A.K., Baumann, K., Knight, T.M. (2022):

Intensive grazing alters the diversity, composition and structure of plant-pollinator interaction networks in Central European grasslands

PLOS One 17 (3), e0263576 10.1371/journal.pone.0263576 - Rakosy, D., Motivans, E., Ştefan, V., Nowak, A., Świerszcz, S., Feldmann, R., Kühn, E., Geppert, C., Venkataraman, N., Sobieraj-Betlińska, A., Grossmann, A., Rojek, W., Pochrząst, K., Cielniak, M., Gathof, A.K., Baumann, K., Knight, T.M. (2022):

Plant cover and plant-pollinator interactions in Central European grasslands (Poland/Czech Republic) [Dataset]

Dryad 10.5061/dryad.wwpzgmsmb - Reinke, B.A., Cayuela, H., Janzen, F.J., Lemaître, J.-F., Gaillard, J.-M., Lawing, A.M., Iverson, J.B., Christiansen, D.G., Martínez-Solano, I., Sánchez-Montes, G., Gutiérrez-Rodríguez, J., Rose, F.L., Nelson, N., Keall, S., Crivelli, A.J., Nazirides, T., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Mori, E., Guiller, G., Homan, R., Olivier, A., Muths, E., Hossack, B.R., Bonnet, X., Pilliod, D.S., Lettink, M., Whitaker, T., Schmidt, B.R., Gardner, M.G., Cheylan, M., Poitevin, F., Golubović, A., Tomović, L., Arsovski, D., Griffiths, R.A., Arntzen, J.W., Baron, J.-P., Le Galliard, J.-F., Tully, T., Luiselli, L., Capula, M., Rugiero, L., McCaffery, R., Eby, L.A., Briggs-Gonzalez, V., Mazzotti, F., Pearson, D., Lambert, B.A., Green, D.M., Jreidini, N., Angelini, C., Pyke, G., Thirion, J.-M., Joly, P., Léna, J.-P., Tucker, A.D., Limpus, C., Priol, P., Besnard, A., Bernard, P., Stanford, K., King, R., Garwood, J., Bosch, J., Souza, F.L., Bertoluci, J., Famelli, S., Grossenbacher, K., Lenzi, O., Matthews, K., Boitaud, S., Olson, D.H., Jessop, T.S., Gillespie, G.R., Clobert, J., Richard, M., Valenzuela-Sánchez, A., Fellers, G.M., Kleeman, P.M., Halstead, B.J., Campbell Grant, E.H., Byrne, P.G., Frétey, T., Le Garff, B., Levionnois, P., Maerz, J.C., Pichenot, J., Olgun, K., Üzüm, N., Avcı, A., Miaud, C., Elmberg, J., Brown, G.P., Shine, R., Bendik, N.F., O’Donnell, L., Davis, C.L., Lannoo, M.J., Stiles, R.M., Cox, R.M., Reedy, A.M., Warner, D.A., Bonnaire, E., Grayson, K., Ramos-Targarona, R., Baskale, E., Muñoz, D., Measey, J., de Villiers, F.A., Selman, W., Ronget, V., Bronikowski, A.M., Miller, D.A.W. (2022):

Diverse aging rates in ectothermic tetrapods provide insights for the evolution of aging and longevity

Science 376 (6600), 1459 - 1466 10.1126/science.abm0151 - Settele, J., Harpke, A., Feldmann, R., Musche, M., Kühn, E. (2022):

Citizen Science und Insektenschutz – Die Rolle Ehrenamtlicher am Beispiel des Tagfalter-Monitorings Deutschland

In: Husemann, M., Thaut, L., Leopold, F., Hartung, V., Lohrmann, V., Barilaro, C., Michalik, P., Iglhaut, S. (Hrsg.)

Facettenreiche Insekten: Vielfalt, Gefährdung, Schutz

Haupt, Bern, S. 224 - 232 - Slabbert, E.L., Knight, T.M., Wubet, T., Kautzner, A., Baessler, C., Auge, H., Roscher, C., Schweiger, O. (2022):

Abiotic factors are more important than land management and biotic interactions in shaping vascular plant and soil fungal communities

Glob. Ecol. Conserv. 33 , e01960 10.1016/j.gecco.2021.e01960 - Svenningsen, C.S., Bowler, D.E., Hecker, S., Bladt, J., Grescho, V., van Dam, N.M., Dauber, J., Eichenberg, D., Ejrnæs, R., Fløjgaard, C., Frenzel, M., Frøslev, T.G., Hansen, A.J., Heilmann-Clausen, J., Huang, Y., Larsen, J.C., Menger, J., Binti Mat Nayan, N.L., Pedersen, L.B., Richter, A., Dunn, R.R., Tøttrup, A.P., Bonn, A. (2022):

Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes

Version: 1 Zenodo 10.5281/zenodo.6416236 - Svenningsen, C.S., Bowler, D.E., Hecker, S., Bladt, J., Grescho, V., van Dam, N.M., Dauber, J., Eichenberg, D., Ejrnæs, R., Fløjgaard, C., Frenzel, M., Frøslev, T.G., Hansen, A.J., Heilmann-Clausen, J., Huang, Y., Larsen, J.C., Menger, J., Binti Mat Nayan, N.L., Pedersen, L.B., Richter, A., Dunn, R.R., Tøttrup, A.P., Bonn, A. (2022):

Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes

Divers. Distrib. 28 (6), 1242 - 1254 10.1111/ddi.13532 - Svenningsen, C.S., Bowler, D.E., Hecker, S., Bladt, J., Grescho, V., van Dam, N.M., Dauber, J., Eichenberg, D., Ejrnæs, R., Fløjgaard, C., Frenzel, M., Frøslev, T.G., Hansen, A.J., Heilmann-Clausen, J., Huang, Y., Larsen, J.C., Menger, J., Binti Mat Nayan, N.L., Pedersen, L.B., Richter, A., Dunn, R.R., Tøttrup, A.P., Bonn, A. (2022):

Flying insect biomass is negatively associated with urban cover in surrounding landscapes [Dataset]

Dryad 10.5061/dryad.547d7wm9f - van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C.G., Åström, S., Balalaikins, M., Barea-Azcón, J.M., Bonelli, S., Botham, M., Cancela, J.P., Collins, S., De Flores, M., Dapporto, L., Dopagne, C., Dziekanska, I., Escobés, R., Faltynek Fric, Z., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Glogovčan, P., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Houard, X., Judge, M., Kolev, Z., Komac, B., Kühn, E., Kuussaari, M., Lang, A., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Munguira, M.L., Musche, M., Olivares, F.J., Õunap, E., Ozden, O., Pavlíčko, A., Pendl, M., Pettersson, L.B., Rákosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Scalercio, S., Settele, J., Sielezniew, M., Sobczyk-Moran, G., Stefanescu, C., Švitra, G., Szabadfalvi, A., Tiitsaar, A., Titeux, N., Tzirkalli, E., Ubach, A., Verovnik, R., Vray, S., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. (2022):

European grassland butterfly indicator 1990-2020 Technical report. Butterfly Conservation Europe & SPRING/eBMS

VS2022.039

De Vlinderstichting, Wageningen, 27 pp.

2021 (21)

- Biffi, S., Traldi, R., Crezee, B., Beckmann, M., Egli, L., Epp Schmidt, D., Motzer, N., Okumah, M., Seppelt, R., Slabbert, E.L., Tiedeman, K., Wang, H., Ziv, G. (2021):

Aligning agri-environmental subsidies and environmental needs: a comparative analysis between the US and EU

Environ. Res. Lett. 16 (5), art. 054067 10.1088/1748-9326/abfa4e - Bruelheide, H., Jansen, F., Jandt, U., Bernhardt-Römermann, M., Bonn, A., Bowler, D., Dengler, J., Eichenberg, D., Grescho, V., Kellner, S., Klenke, R.A., Lütt, S., Lüttgert, L., Sabatini, F.M., Wesche, K. (2021):

A checklist for using Beals’ index with incomplete floristic monitoring data. Reply to Christensen et al. (2021): Problems in using Beals’ index to detect species trends in incomplete floristic monitoring data

Divers. Distrib. 27 (7), 1328 - 1333 10.1111/ddi.13277 - Chiacchio, M., Grimm-Seyfarth, A., Partel, P., Henle, K. (2021):

New altitudinal breeding record for the common toad (Bufo bufo) in the Dolomites

Studi Trentini di Scienze Naturali 101 , 83 - 85 - Contardo, J., Grimm-Seyfarth, A., Cattan, P.E., Schüttler, E. (2021):

Environmental factors regulate occupancy of free-ranging dogs on a sub-Antarctic island, Chile

Biol. Invasions 23 (3), 677 - 691 10.1007/s10530-020-02394-3 - Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds., 2021):

Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales

Wildlife Research Monographs 4

Springer, Cham, 473 pp. 10.1007/978-3-030-81085-6 - Ferreira, C.C., Stephenson, P.J., Gill, M., Regan, E.C. (2021):

Biodiversity monitoring and the role of scientists in the twenty-first century

In: Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds.)

Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales

Wildlife Research Monographs 4

Springer, Cham, p. 25 - 50 10.1007/978-3-030-81085-6_2 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W., Berger, A. (2021):

Detection dogs in nature conservation: A database on their world-wide deployment with a review on breeds used and their performance compared to other methods

Methods Ecol. Evol. 12 (4), 568 - 579 10.1111/2041-210X.13560 - Haack, N., Grimm-Seyfarth, A., Schlegel, M., Wirth, C., Bernhard, D., Brunk, I., Henle, K. (2021):

Patterns of richness across forest beetle communities—A methodological comparison of observed and estimated species numbers

Ecol. Evol. 11 (1), 626 - 635 10.1002/ece3.7093 - Hofmann, S., Baniya, C.B., Stöck, M., Podsiadlowski, L. (2021):

De novo assembly, annotation, and analysis of transcriptome data of the Ladakh Ground skink provide genetic information on high-altitude adaptation

Genes 12 (9), art. 1423 10.3390/genes12091423 - Hofmann, S., Masroor, R., Jablonski, D. (2021):

Morphological and molecular data on tadpoles of the westernmost Himalayan spiny frog Allopaa hazarensis (Dubois & Khan, 1979)

ZooKeys (1049), 67 - 77 10.3897/zookeys.1049.66645 - Klütsch, C.F.C., Ferreira, C.C. (2021):

Closing the gap between knowledge and implementation in conservation science: Concluding remarks

In: Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds.)

Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales

Wildlife Research Monographs 4

Springer, Cham, p. 457 - 473 10.1007/978-3-030-81085-6_15 - Kolora, S.R.R., Gysi, D.M., Schaffer, S., Grimm-Seyfarth, A., Szabolcs, M., Faria, R., Henle, K., Stadler, P.F., Schlegel, M., Nowick, K. (2021):

Accelerated evolution of tissue-specific genes mediates divergence amidst gene flow in European green lizards

Genome Biol. Evol. 13 (8), evab109 10.1093/gbe/evab109 - Kühn, E., Becker, M., Harpke, A., Kühn, I., Kuhlicke, C., Schmitt, T., Settele, J., Musche, M. (2021):

Butterfly monitoring Germany - the benefits of counting butterflies

In: Schröder, B., Richter, D., Borchert, V., Hogreve, J. (eds.)

Ecology - science in transition, science for transition: Book of abstracts, 50th anniversary conference, 30 August – 1 September 2021, Braunschweig

Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie 50

Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), Berlin, 62 10.24355/dbbs.084-202108120758-0 - Kühn, E. (2021):

Spazieren gehen in den Diensten der Wissenschaft – 13 Jahre Tagfalter-Monitoring Deutschland (TMD)

In: Ludwig, H., Grunewald, R., Bernd, A., Züghart, W. (Hrsg.)

Citizen Science und Insekten. Welchen Beitrag kann bürgerschaftliches Engagement für das Insektenmonitoring leisten? Dokumentation des gleichnamigen Workshops

BfN-Skripten 578

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 47 - 48 10.19217/skr578 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2021):

Editorial

Oedippus 39 , 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2021):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2020

Oedippus 39 , 6 - 35 - Nguyen, V.M., Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (2021):

The knowledge-implementation gap in conservation science

In: Ferreira, C.C., Klütsch, C.F.C. (eds.)

Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: Interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales

Wildlife Research Monographs 4

Springer, Cham, p. 3 - 21 10.1007/978-3-030-81085-6_1 - Saavedra-Aracena, L., Grimm-Seyfarth, A., Schüttler, E. (2021):

Do dog-human bonds influence movements of free-ranging dogs in wilderness?

Appl. Anim. Behav. Sci. 241 , art. 105358 10.1016/j.applanim.2021.105358 - Sommerwerk, N., Geschke, J., Schliep, R., Esser, J., Glöckler, F., Grossart, H.-P., Hand, R., Kiefer, S., Kimmig, S., Koch, A., Kühn, E., Larondelle, N., Lehmann, G., Munzinger, S., Rödl, T., Werner, D., Wessel, M., Vohland, K. (2021):

Vernetzung und Kooperation ehrenamtlicher und akademischer Forschung im Rahmen des nationalen Biodiversitätsmonitorings: Herausforderungen und Lösungsstrategien. Networking and cooperation of voluntary and academic research within the framework of national biodiversity monitoring – challenges and solution strategies

Natursch. Landschaftspl. 53 (8), 30 - 36 10.1399/NuL.2021.08.03 - Thompson, A., Frenzel, M., Schweiger, O., Musche, M., Groth, T., Roberts, S.P.M., Kuhlmann, M., Knight, T.M. (2021):

Pollinator sampling methods influence community patterns assessments by capturing species with different traits and at different abundances

Ecol. Indic. 132 , art. 108284 10.1016/j.ecolind.2021.108284 - Watt, C.M., Kierepka, E.M., Ferreira, C.C., Koen, E.L., Row, J.R., Bowman, J., Wilson, P.J., Murray, D.L. (2021):

Canada lynx (Lynx canadensis) gene flow across a mountain transition zone in western North America

Can. J. Zool. 99 (2), 131 - 140 10.1139/cjz-2019-0247

2020 (23)

- Auliya, M., Hofmann, S., Segniagbeto, G.H., Assou, D., Ronfot, D., Astrin, J.J., Forat, S., Ketoh, G.K.K., D’Cruze, N. (2020):

The first genetic assessment of wild and farmed ball pythons (Reptilia, Serpentes, Pythonidae) in southern Togo

Nat. Conserv.-Bulgaria (38), 37 - 59 10.3897/natureconservation.38.49478 - Bose, A., Dürr, T., Klenke, R.A., Henle, K. (2020):

Assessing the spatial distribution of avian collision risks at wind turbine structures in Brandenburg, Germany

Conserv. Sci. Pract. 2 (6), e199 10.1111/csp2.199 - Bose, A., Dürr, T., Klenke, R.A., Henle, K. (2020):

Predicting strike susceptibility and collision patterns of the common buzzard at wind turbine structures in the federal state of Brandenburg, Germany

PLOS One 15 (1), e0227698 10.1371/journal.pone.0227698 - Chiacchio, M., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Mihoub, J.-B. (2020):

Water availability as a major climatic driver of taxonomic and functional diversity in a desert reptile community

Ecosphere 11 (7), e03190 10.1002/ecs2.3190 - Eichenberg, D., Bernhardt-Römermann, M., Bowler, D., Bruelheide, H., Conze, K.-J., Dauber, J., Dengler, J., Engels, D., Fartmann, T., Frank, D., Geske, C., Grescho, V., Harter, D., Henle, K., Hofmann, S., Jandt, U., Jansen, F., Kamp, J., Kautzner, A., König-Ries, B., Krämer, R., Krüß, A., Kühl, H., Ludwig, M., Lueg, H., May, R., Musche, M., Opitz, A., Ronnenberg, K., Schacherer, A., Schäffler, L., Schiffers, K., Schulte, U., Schwarz, J., Sperle, T., Stab, S., Stöck, M., Theves, F., Trockur, B., Wesche, K., Wessel, M., Winter, M., Wirth, C., Bonn, A. (2020):

Langfristige Biodiversitätsveränderungen in Deutschland erkennen - mit Hilfe der Vergangenheit in die Zukunft schauen. Recognising long-term changes in biodiversity in Germany - Exploring the future with the help of the past

Nat. Landsch. 95 (11), 479 - 491 10.17433/11.2020.50153851.479-491 - Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2020):

Exceptional occurrences of double, triple and quintuple tails in an Australian lizard community, with a review of supernumerary tails in natural populations of reptiles

Salamandra 56 (4), 373 - 391 - Hofmann, S. (2020):

A new record of Gloydius strauchi (Viperidae, Crotalinae) from Dêgê County, NW Sichuan, China and symptoms of that species’ bite

Russ. J. Herpetol. 27 (2), 113 - 122 10.30906/1026-2296-2020-27-2-113-122 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2020):

Editorial

Oedippus 38 , 5 - 5 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Settele, J. (2020):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2019

Oedippus 38 , 6 - 40 - Kühn, E. (2020):

Tagfalter als Indikatoren für den Biodiversitätsverlust im Grünland

In: Spreen, D., Kandarr, J., Jorzik, O. (Hrsg.)

Biodiversität im Meer und an Land: vom Wert biologischer Vielfalt, (ESKP-Themenspezial: Biodiversität)

ESKP Earth System Knowledge Platform Wissensplattform Erde und Umwelt, Potsdam, S. 104 - 107 10.2312/eskp.2020.1.4.6 - Kühn, E. (2020):

„Spazieren gehen im Dienste der Wissenschaft“ – seit 15 Jahren zählen Falterfreunde ehrenamtlich Tagfalter

In: Züghart, W., Reiter, K., Metzmacher, A. (Hrsg.)

Monitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes: Beiträge der Tagung „Erfahrungsaustausch zu Monitoringkonzepten auf Flächen des Nationalen Naturerbes“ des Bundesamts für Naturschutz vom 01.-04. Juli 2019 an der Internationalen Naturschutzakademie (INA) Insel Vilm

BfN-Skripten 587

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 123 - 126 10.19217/skr587 - Lin, Y.-P., Schmeller, D.S., Ding, T.-S., Wang, Y.C., Lien, W.-Y., Henle, K., Klenke, R.A. (2020):

A GIS-based policy support tool to determine national responsibilities and priorities for biodiversity conservation

PLOS One 15 (12), e0243135 10.1371/journal.pone.0243135 - Mazoschek, L., Grimm-Seyfarth, A. (2020):

Lissotriton vulgaris (Smooth Newt). Tail bifurcation and ectromely. Natural history notes

Herpetol. Rev. 51 (3), 556 - 557 - Middleton-Welling, J., Dapporto, L., García-Barros, E., Wiemers, M., Nowicki, P., Plazio, E., Bonelli, S., Zaccagno, M., Šašić, M., Liparova, J., Schweiger, O., Harpke, A., Musche, M., Settele, J., Schmucki, R., Shreeve, T. (2020):

A new comprehensive trait database of European and Maghreb butterflies, Papilionoidea

Sci. Data 7 , art. 351 10.1038/s41597-020-00697-7 - Musche, M., Feldmann, R., Harpke, A., Kühn, E., Settele, J. (2020):

Tagfalter-Monitoring Deutschland – Methoden der Auswertung und ausgewählte Ergebnisse

In: Züghart, W., Stenzel, S., Fritsche, B. (Hrsg.)

Umfassendes bundesweites Biodiversitätsmonitoring: Ergebnisse einer Vilmer Fachtagung

BfN-Skripten 585

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 143 - 150 10.19217/skr585 - Nemitz-Kliemchen, M., Andres, C., Hofmann, S., Prieto Ramírez, A.M., Stoev, P., Tzankov, N., Schaffer, S., Bernhard, D., Henle, K., Schlegel, M. (2020):

Spatial and genetic structure of a Lacerta viridis metapopulation in a fragmented landscape in Bulgaria

Glob. Ecol. Conserv. 23 , e01104 10.1016/j.gecco.2020.e01104 - Pellissier, V., Schmucki, R., Pe'er, G., Aunins, A., Brereton, T.M., Brotons, L., Carnicer, J., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., del Moral, J.C., Escandell, V., Evans, D., Foppen, R., Harpke, A., Heliölä, J., Herrando, S., Kuussaari, M., Kühn, E., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Moshøj, C.M., Musche, M., Noble, D., Oliver, T.H., Reif, J., Richard, D., Roy, D.B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Teufelbauer, N., Touroult, J., Trautmann, S., van Strien, A.J., van Swaay, C.A.M., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., Voříšek, P., Jiguet, F., Julliard, R. (2020):

Effects of Natura 2000 on nontarget bird and butterfly species based on citizen science data

Conserv. Biol. 34 (3), 666 - 676 10.1111/cobi.13434 - Reinhardt, R., Harpke, A., Caspari, S., Dolek, M., Kühn, E., Musche, M., Trusch, R., Wiemers, M., Settele, J. (2020):

Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands

Ulmer, Stuttgart, 428 S. - Roitberg, E.S., Orlova, V.F., Bulakhova, N.A., Kuranova, V.N., Eplanova, G.V., Zinenko, O.I., Arribas, O., Kratochvíl, L., Ljubisavljević, K., Starikov, V.P., Strijbosch, H., Hofmann, S., Leontyeva, O.A., Böhme, W. (2020):

Variation in body size and sexual size dimorphism in the most widely ranging lizard: testing the effects of reproductive mode and climate

Ecol. Evol. 10 (11), 4531 - 4561 10.1002/ece3.6077 - Slabbert, E.L., Schweiger, O., Wubet, T., Kautzner, A., Baessler, C., Auge, H., Roscher, C., Knight, T.M. (2020):

Scale-dependent impact of land management on above- and belowground biodiversity

Ecol. Evol. 10 (18), 10139 - 10149 10.1002/ece3.6675 - Thrän, D., Bunzel, K., Bovet, J., Eichhorn, M., Hennig, C., Keuneke, R., Kinast, P., Klenke, R., Koblenz, B., Lorenz, C., Majer, S., Manske, D., Massmann, E., Oehmichen, G., Peters, W., Reichmuth, M., Sachs, M.S., Scheftelowitz, M., Schinkel, B., Schiffler, A., Thylmann, M. (2020):

Naturschutzfachliches Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und Entwicklung von Instrumenten zur Verminderung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft („EE-Monitor“)

BfN-Skripten 562

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, 318 S. 10.19217/skr562 - van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C.G., Aghababyan, K., Åström, S., Balalaikins, M., Bonelli, S., Botham, M., Bourn, N., Brereton, T., Cancela, J.P., Carlisle, B., Collins, S., Dopagne, C., Dziekanska, I., Escobés, R., Faltynek Fric, Z., Feldmann, R., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Goloshchapova, S., Gracianteparaluceta, A., Harpke, A., Harrower, C., Heliölä, J., Khanamirian, G., Kolev, Z., Komac, B., Krenn, H., Kühn, E., Lang, A., Leopold, P., Lysaght, L., Maes, D., McGowan, D., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Monteiro, E., Munguira, M.L., Musche, M., Õunap, E., Ozden, O., Paramo, F., Pavlíčko, A., Pettersson, L.B., Piqueray, J., Prokofev, I., Rákosy, L., Roth, T., Rüdisser, J., Šašić, M., Settele, J., Sielezniew, M., Stefanescu, C., Švitra, G., Szabadfalvi, A., Teixeira, S.M., Tiitsaar, A., Tzirkalli, E., Verovnik, R., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. (2020):

Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018 Technical report

Butterfly Conservation Europe, Wageningen, 56 pp. - Züghart, W., Planek, J., Kühn, E. (2020):

Arbeitsgruppe: Schritte hin zu einem Monitoring-Modul Tagfalter

In: Züghart, W., Reiter, K., Metzmacher, A. (Hrsg.)

Monitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes: Beiträge der Tagung „Erfahrungsaustausch zu Monitoringkonzepten auf Flächen des Nationalen Naturerbes“ des Bundesamts für Naturschutz vom 01.-04. Juli 2019 an der Internationalen Naturschutzakademie (INA) Insel Vilm

BfN-Skripten 587

Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, S. 127 - 128 10.19217/skr587

2019 (18)

- Ferreira, C.C., Hossie, T.J., Jenkins, D.A., Wehtje, M., Austin, C.E., Boudreau, M.R., Chan, K., Clement, A., Hrynyk, M., Longhi, J., MacFarlane, S., Majchrzak, Y.N., Otis, J.-A., Peers, M.J.L., Rae, J., Seguin, J.L., Walker, S., Watt, C., Murray, D.L. (2019):

The recovery illusion: What is delaying the rescue of imperiled species?

Bioscience 69 (12), 1028 - 1034 10.1093/biosci/biz113 - Grimm-Seyfarth, A., Chiacchio, M., Henle, K. (2019):

Einfluss von Wintertourismus auf montane herpetologische Artengemeinschaften in Europa

Elaphe 2019 (5), 89 - Grimm-Seyfarth, A., Harms, W. (2019):

Evaluierung von Artenspürhunden beim Monitoring von Amphibien und Reptilien

Jahresschrift für Feldherpetologie und Ichthyofaunistik in Sachsen 20 , 56 - 69 - Grimm-Seyfarth, A., Klenke, R. (2019):

Wie findet man schwer zu erfassende Arten? Vorteile und Limitierungen von Artenspürhunden

In: Schüler, C., Kaul, P. (Hrsg.)

Faszinosum Spürhunde - Dem Geruch auf der Spur. Tagungsergebnisse des 4. Symposiums für Odorologie im Diensthundewesen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Schriften der Arbeitsgemeinschaft Odorologie e.V. Band 2

Verlag Dr. Kovač, Hamburg, S. 40 - 47 - Grimm-Seyfarth, A., Mihoub, J.-B., Henle, K. (2019):

Functional traits determine the different effects of prey, predators, and climatic extremes on desert reptiles

Ecosphere 10 (9), e02865 10.1002/ecs2.2865 - Grimm-Seyfarth, A., Zarzycka, A., Nitz, T., Heynig, L., Weissheimer, N., Lampa, S., Klenke, R. (2019):

Performance of detection dogs and visual searches for scat detection and discrimination amongst related species with identical diets

Nat. Conserv.-Bulgaria (37), 81 - 98 10.3897/natureconservation.37.48208 - Halliday, B., Grimm-Seyfarth, A. (2019):

A new species of Ophiomegistus Banks (Acari: Paramegistidae) from an Australian lizard

Syst. Appl. Acarol. 24 (12), 2348 - 2357 10.11158/saa.24.12.5 - Hofmann, S., Baniya, C.B., Litvinchuk, S.N., Miehe, G., Li, J.-T., Schmidt, J. (2019):

Phylogeny of spiny frogs Nanorana (Anura: Dicroglossidae) supports a Tibetan origin of a Himalayan species group

Ecol. Evol. 9 (24), 14498 - 14511 10.1002/ece3.5909 - Hofmann, S., Kuhl, H., Baniya, C.B., Stöck, M. (2019):

Multi-tissue transcriptomes yield information on high-altitude adaptation and sex-determination in Scutiger cf. sikimmensis

Genes 10 (11), art. 873 10.3390/genes10110873 - Kolora, S.R.R., Weigert, A., Saffari, A., Kehr, S., Costa, M.B.W., Spröer, C., Indrischek, H., Chintalapati, M., Lohse, K., Doose, G., Overmann, J., Bunk, B., Bleidorn, C., Grimm-Seyfarth, A., Henle, K., Nowick, K., Faria, R., Stadler, P.F., Schlegel, M. (2019):

Divergent evolution in the genomes of closely related lacertids, Lacerta viridis and L. bilineata, and implications for speciation

GigaScience 8 (2), giy160 10.1093/gigascience/giy160 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Ulbrich, K., Wiemers, M., Settele, J. (2019):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2018

Oedippus 36 , 6 - 38 - Litvinchuk, S.N., Melnikov, D.A., Borkin, L.J., Hofmann, S. (2019):

Rediscovery of the high altitude lazy toad, Scutiger occidentalis Dubois, 1978, in India

Russ. J. Herpetol. 26 (1), 17 - 22 10.30906/1026-2296-2019-26-1-17-22 - Musche, M., Adamescu, M., Angelstam, P., Bacher, S., Bäck, J., Buss, H.L., Duffy, C., Flaim, G., Gaillardet, J., Giannakis, G.V., Haase, P., Halada, L., Kissling, W.D., Lundin, L., Matteucci, G., Meesenburg, H., Monteith, D., Nikolaidis, N.P., Pipan, T., Pyšek, P., Rowe, E.C., Roy, D.B., Sier, A., Tappeiner, U., Vilà, M., White, T., Zobel, M., Klotz, S. (2019):

Research questions to facilitate the future development of European long-term ecosystem research infrastructures: A horizon scanning exercise

J. Environ. Manage. 250 , art. 109479 10.1016/j.jenvman.2019.109479 - Pinheiro, A., de Sousa-Pereira, P., Almeida, T., Ferreira, C.C., Otis, T., Boudreau, M.R., Seguin, J.L., Lanning, D.K., Esteves, P.J. (2019):

Sequencing of VDJ genes in Lepus americanus confirms a correlation between VHn expression and the leporid species continent of origin

Mol. Immunol. 112 , 182 - 187 10.1016/j.molimm.2019.05.008 - Rada, S., Schweiger, O., Harpke, A., Kühn, E., Kuras, T., Settele, J., Musche, M. (2019):

Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies

Divers. Distrib. 25 (2), 217 - 224 10.1111/ddi.12854 - Tartally, A., Thomas, J.A., Anton, C., Balletto, E., Barbero, F., Bonelli, S., Bräu, M., Casacci, L.P., Csősz, S., Czekes, Z., Dolek, M., Dziekańska, I., Elmes, G., Fürst, M.A., Glinka, U., Hochberg, M.E., Höttinger, H., Hula, V., Maes, D., Munguira, M.L., Musche, M., Stadel Nielsen, P., Nowicki, P., Oliveira, P.S., Peregovits, L., Ritter, S., Schlick-Steiner, B.C., Settele, J., Sielezniew, M., Simcox, D.J., Stankiewicz, A.M., Steiner, F.M., Švitra, G., Ugelvig, L.V., Van Dyck, H., Varga, Z., Witek, M., Woyciechowski, M., Wynhoff, I., Nash, D.R. (2019):

Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe

Philos. Trans. R. Soc. B-Biol. Sci. 374 , art. 20180202 10.1098/rstb.2018.0202 - Ulbrich, K., Kühn, E., Schweiger, O., Settele, J. (2019):

How many butterflies will lose their habitats? Communicating biodiversity research using the example of European butterflies

In: Zandvliet, D.B. (ed.)

Culture and environment : weaving new connections

Researching environmental learning 4

Brill Sense, Leiden, p. 93 - 106 10.1163/9789004396685_006 - van Swaay, C.A.M., Dennis, E.B., Schmucki, R., Sevilleja, C., Balalaikins, M., Botham, M., Bourn, N., Brereton, T., Cancela, J.P., Carlisle, B., Chambers, P., Collins, S., Dopagne, C., Escobés, R., Feldmann, R., Fernández-García, J.M., Fontaine, B., Gracianteparaluceta, A., Harrower, C., Harpke, A., Heliölä, J., Komac, B., Kühn, E., Lang, A., Maes, D., Mestdagh, X., Middlebrook, I., Monasterio, Y., Munguira, M.L., Murray, T.E., Musche, M., Õunap, E., Paramo, F., Pettersson, L.B., Piqueray, J., Settele, J., Stefanescu, C., Švitra, G., Tiitsaar, A., Verovnik, R., Warren, M.S., Wynhoff, I., Roy, D.B. (2019):

The EU butterfly indicator for grassland species: 1990-2017. Technical report

Butterfly Conservation Europe, Wageningen, 23 pp.

2018 (20)

- Arfan, M., Pe'er, G., Bauch, B., Settele, J., Henle, K., Klenke, R. (2018):

Evaluating presence data versus expert opinions to assess occurrence, habitat preferences and landscape permeability: a case study of butterflies

Environments 5 (3), art. 36 10.3390/environments5030036 - Bencatel, J., Ferreira, C.C., Barbosa, A.M., Rosalino, L.M., Álvares, F. (2018):

Research trends and geographical distribution of mammalian carnivores in Portugal (SW Europe)

PLOS One 13 (11), e0207866 10.1371/journal.pone.0207866 - Betto-Colliard, C., Hofmann, S., Sermier, R., Perrin, N., Stöck, M. (2018):

Profound genetic divergence and asymmetric parental genome contributions as hallmarks of hybrid speciation in polyploid toads

Proc. R. Soc. B-Biol. Sci. 285 (1872 ), art. 20172667 10.1098/rspb.2017.2667 - Böcker, F., Taubmann, J., Grimm-Seyfarth, A. (2018):

Wildlife detection dogs – Einsatz und Grenzen von Artenspürhunden in Wildtierforschung und Naturschutz

In: König, A., Arnold, J., Suchant, R., Sandrini, M. (Hrsg.)

Wildbiologische Forschungsberichte. Tagungsbeiträge: Wildtierökologische Forschung für die Praxis - Vom Monitoring bis zum Management - (2018 im Nordschwarzwald)

Schriftenreihe der Vereinigung der Wildbiologen und Jagdwissenschaftler Deutschlands 3

Kessel, Remagen-Oberwinter, S. 47 - 50 - Bose, A., Duerr, T., Klenke, R.A., Henle, K. (2018):

Collision sensitive niche profile of the worst affected bird-groups at wind turbine structures in the Federal State of Brandenburg, Germany

Sci. Rep. 8 , art. 3777 10.1038/s41598-018-22178-z - Delibes-Mateos, M., Castro, F., Piorno, V., Ramírez, E., Blanco-Aguiar, J.A., Aparicio, F., Mínguez, L.E., Ferreira, C.C., Rouco, C., Ríos-Saldaña, C.A., Recuerda, P., Villafuerte, R. (2018):

First assessment of the potential introduction by hunters of eastern cottontail rabbits (Sylvilagus floridanus) in Spain

Wildl. Res. 45 (7), 571 - 577 10.1071/WR17185 - Grimm-Seyfarth, A. (2018):

Effects of climate change on a reptile community in arid Australia : exploring mechanisms and processes in a hot, dry, and mysterious ecosystem. Auswirkungen von Klimawandel auf eine Reptiliengemeinschaft im ariden Australien : eine Untersuchung von Mechanismen und Prozessen in einem heißen, trockenen, und rätselhaften Ökosystem

Dissertation, Universität Potsdam

195 pp. - Grimm-Seyfarth, A., Mihoub, J.-B., Gruber, B., Henle, K. (2018):

Some like it hot: from individual to population responses of an arboreal arid‐zone gecko to local and distant climate

Ecol. Monogr. 88 (3), 336 - 352 10.1002/ecm.1301 - Haase, P., Tonkin, J.D., Stoll, S., Burkhardt, B., Frenzel, M., Geijzendorffer, I.R., Häuser, C., Klotz, S., Kühn, I., McDowell, W.H., Mirtl, M., Müller, F., Musche, M., Penner, J., Zacharias, S., Schmeller, D.S. (2018):

The next generation of site-based long-term ecological monitoring: Linking essential biodiversity variables and ecosystem integrity

Sci. Total Environ. 613–614 , 1376 - 1384 10.1016/j.scitotenv.2017.08.111 - Hofmann, S., Mebert, K., Schulz, K.-D., Helfenberger, N., Göçmen, B., Böhme, W. (2018):

A new subspecies of Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873) (Serpentes: Colubridae) based on morphological and molecular data

Zootaxa 4471 (1), 137 - 153 10.11646/zootaxa.4471.1.6 - Kühn, E. (2018):

Spazieren gehen für die Wissenschaft

MINT-Zirkel : Zeitung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 7 (1), 1 - 2 - Kühn, E. (2018):

Nachruf: Dr. Helga Göttsche

Oedippus 35 , 48 - Kühn, E. (2018):

Vorstellung Fotokalender „Schmetterlinge an Gräsern“ von Andreas Kolossa

Oedippus 35 , 46 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Feldmann, R., Wiemers, M., Hirneisen, N., Settele, J. (2018):

Editorial

Oedippus 35 , 4 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Wiemers, M., Feldmann, R., Settele, J. (2018):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2017

Oedippus 35 , 5 - 36 - Lausch, A., Borg, E., Bumberger, J., Dietrich, P., Heurich, M., Huth, A., Jung, A., Klenke, R., Knapp, S., Mollenhauer, H., Paasche, H., Paulheim, H., Pause, M., Schweitzer, C., Schmullius, C., Settele, J., Skidmore, A.K., Wegmann, M., Zacharias, S., Kirsten, T., Schaepman, M.E. (2018):

Understanding forest health with remote sensing, Part III: Requirements for a scalable multi-source forest health monitoring network based on data science approaches

Remote Sens. 10 (7), art. 1120 10.3390/rs10071120 - Menger, J., Unrein, J., Woitow, M., Schlegel, M., Henle, K., Magnusson, W.E. (2018):

Weak evidence for fine-scale genetic spatial structure in three sedentary Amazonian understorey birds. Schwache Hinweise auf eine räumlich-genetische Feinstruktur bei drei sesshaften Vögeln aus dem Unterholz des Amazonas Waldes

J. Ornithol. 159 (2), 355 - 366 10.1007/s10336-017-1507-y - Richter, A., Hauck, J., Feldmann, R., Kühn, E., Harpke, A., Hirneisen, N., Mahla, A., Settele, J., Bonn, A. (2018):

The social fabric of citizen science - drivers for long-term engagement in the German butterfly monitoring scheme

J. Insect Conserv. 22 (5-6), 731 - 743 10.1007/s10841-018-0097-1 - Ríos-Saldaña, C.A., Delibes-Mateos, M., Ferreira, C.C. (2018):

Are fieldwork studies being relegated to second place in conservation science?

Glob. Ecol. Conserv. 14 , e00389 10.1016/j.gecco.2018.e00389 - Zhang, C., Harpke, A., Kühn, E., Páramo, F., Settele, J., Stefanescu, C., Wiemers, M., Zhang, Y., Schweiger, O. (2018):

Applicability of butterfly transect counts to estimate species richness in different parts of the palaearctic region

Ecol. Indic. 95 (Part 1), 735 - 740 10.1016/j.ecolind.2018.08.027

2017 (23)

- Grimm-Seyfarth, A., Klenke, R. (2017):

Suchhunde im Naturschutz: Geruchsunterscheidung zwischen nahe verwandten Arten mit identischer Diät

In: Schüler, C., Kaul, P. (Hrsg.)

Faszinosum Spürhunde: Gefahren sichtbar machen – Gefahren abwenden. Tagungsergebnisse des 3. Symposiums für Odorologie im Diensthundewesen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Schriften der Arbeitsgemeinschaft Odorologie e.V. Band 1

Verlag Dr. Kovač, Hamburg, S. 253 - 266 - Grimm-Seyfarth, A., Mihoub, J.-B., Henle, K. (2017):

Too hot to die? The effects of vegetation shading on past, present, and future activity budgets of two diurnal skinks from arid Australia

Ecol. Evol. 7 (17), 6803 - 6813 10.1002/ece3.3238 - Gunton, R.M., Marsh, C.J., Moulherat, S., Malchow, A.-K., Bocedi, G., Klenke, R.A., Kunin, W.E. (2017):

Multicriterion trade-offs and synergies for spatial conservation planning

J. Appl. Ecol. 54 (3), 903 - 913 10.1111/1365-2664.12803 - Henle, K., Andres, C., Bernhard, D., Grimm, A., Stoev, P., Tzankov, N., Schlegel, M. (2017):

Are species genetically more sensitive to habitat fragmentation on the periphery of their range compared to the core? A case study on the sand lizard (Lacerta agilis)

Landsc. Ecol. 32 (1), 131 - 145 10.1007/s10980-016-0418-2 - Hofmann, S., Everaars, J., Frenzel, M., Bannehr, L., Cord, A.F. (2017):

Modelling patterns of pollinator species richness and diversity using satellite image texture

PLOS One 12 (10), e0185591 10.1371/journal.pone.0185591 - Hofmann, S., Stöck, M., Zheng, Y., Ficetola, G.F., Li, J.-T., Scheidt, U., Schmidt, J. (2017):

Molecular phylogenies indicate a Paleo-Tibetan origin of Himalayan lazy toads (Scutiger)

Sci. Rep. 7 , art. 3308 10.1038/s41598-017-03395-4 - Klenke, R., Frey, B., Zarzycka, A. (2017):

Chapter 9. Case study 5: The effects of increased rape and maize cropping on agricultural biodiversity

In: Siriwardena, G., Tucker, G. (eds.)

Service contract to support follow-up actions to the mid-term review of the EU biodiversity strategy to 2020 in relation to target 3A – Agriculture. Report to the European Commission

Institute for European Environmental Policy, London, p. 147 - 183 10.2779/981605 - Knapp, S., Schweiger, O., Kraberg, A., Asmus, H., Asmus, R., Brey, T., Frickenhaus, S., Gutt, J., Kühn, I., Liess, M., Musche, M., Pörtner, H.-O., Seppelt, R., Klotz, S., Krause, G. (2017):

Do drivers of biodiversity change differ in importance across marine and terrestrial systems — or is it just different research communities' perspectives?

Sci. Total Environ. 574 , 191 - 203 10.1016/j.scitotenv.2016.09.002 - Kolora, S.R.R., Faria, R., Weigert, A., Schaffer, S., Grimm, A., Henle, K., Sahyoun, A.H., Stadler, P.F., Nowick, K., Bleidorn, C., Schlegel, M. (2017):

The complete mitochondrial genome of Lacerta bilineata and comparison with its closely related congener L. viridis

Mitochondrial DNA 28 (1), 116 - 118 10.3109/19401736.2015.1111349 - Kühn, E., Musche, M., Harpke, A., Wiemers, M., Feldmann, R., Settele, J. (2017):

Tagfalter-Monitoring Deutschland: Jahresauswertung 2016

Oedippus 34 , 6 - 33 - Le Pendu, J., Abrantes, J., Bertagnoli, S., Guitton, J.-S., Le Gall-Reculé, G., Lopes, A.N., Marchandeau, S., Alda, F., Almeida, T., Célio, A.P., Bárcena, J., Burmakina, G., Blanco, E., Calvete, C., Cavadini, P., Cooke, B., Dalton, K., Delibes Mateos, M., Deptula, W., Eden, J.S., Wang, F., Ferreira, C.C., Ferreira, P., Foronda, P., Gonçalves, D., Gavier-Widén, D., Hall, R., Hukowska-Szematowicz, B., Kerr, P., Kovaliski, J., Lavazza, A., Mahar, J., Malogolovkin, A., Marques, R.M., Marques, S., Martin-Alonso, A., Monterroso, P., Moreno, S., Mutze, G., Neimanis, A., Niedzwiedzka-Rystwej, P., Peacock, D., Parra, F., Rocchi, M., Rouco, C., Ruvoën-Clouet, N., Silva, E., Silvério, D., Strive, T., Thompson, G., Tokarz-Deptula, B., Esteves, P. (2017):

Proposal for a unified classification system and nomenclature of lagoviruses

J. Gen. Virol. 98 (7), 1658 - 1666 10.1099/jgv.0.000840 - Menger, J., Gerth, M., Unrein, J., Henle, K., Schlegel, M. (2017):

Isolation and characterization of pmlymorphic Microsatellite Loci from the Rufous-throated Antbird Gymnopithys rufigula (Aves: Thamnophilidae)

Wilson J. Ornithol. 129 (2), 407 - 411 10.1676/16-062.1 - Menger, J., Henle, K., Magnusson, W.E., Soro, A., Husemann, M., Schlegel, M. (2017):

Genetic diversity and spatial structure of the Rufous-throated Antbird (Gymnopithys rufigula), an Amazonian obligate army-ant follower

Ecol. Evol. 7 (8), 2671 - 2684 10.1002/ece3.2880 - Menger, J., Magnusson, W.E., Anderson, M.J., Schlegel, M., Pe'er, G., Henle, K. (2017):

Environmental characteristics drive variation in Amazonian understorey bird assemblages