11. März 2024: Ist die Dürre vorbei?

Die Dürre ist eine statistische Einordnung der aktuellen Situation. Was man dazu wissen muss: Die Bodenfeuchte hat einen Jahresgang. Es ist vollkommen normal, dass vor allem der Boden auf dem obersten halben Meter im Winter sehr nass wird – teilweise so nass, dass er kein zusätzliches Wasser mehr aufnehmen kann. In den Sommer hinein trocknet der Boden dann jedes Jahr von oben nach unten aus.

Die Dürre-Informationen rechnen den Jahresgang heraus. Beispiel Juli 2023: Man ordnet die aktuelle Situation (Juli 2023) in die vergangenen Juli-Situationen zurück bis ins Jahr 1951 ein. Erst wenn es so trocken ist, wie man es statistisch alle fünf Jahre erwarten würde, ist es eine Dürre. Die verschiedenen Dürreklassen sind dann zehn-, zwanzig-, und fünfzigjährliche Ereignisse.

Eine ausführliche wissenschaftliche Erläuterung zur Dürre als Abweichung vom langjährigen Erwartungswert ist auf der Website des UFZ-Dürremonitor im Akkordeon „Was bedeutet Dürre“ unter den drei Karten (Gesamtboden, Oberboden und pflanzenverfügbares Wasser) zu finden.

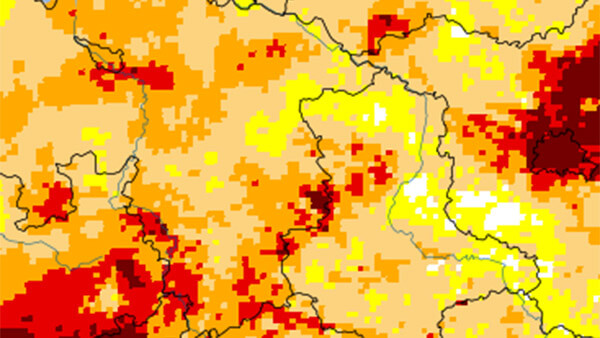

Der UFZ-Dürremonitor liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand des Gesamtbodens (1,80 Meter Tiefe), des Oberbodens (25 Zentimeter Tiefe) und des pflanzenverfügbaren Wassers in Deutschland. Grundlage sind Simulationen mit dem am UFZ entwickelten mesoskaligen hydrologischen Modell mHM. Im mHM-Modellsystem werden deutschlandweit Bodenart, Bodentiefe, Bodenporosität, Höhenmodell, Hangneigungen, Landnutzungen (Acker, Weide, Wald, …), Flüsse und die Bewegung des Niederschlagswassers (Abfluss, Versickerung) abgebildet. Das Modell wird jede Nacht mit dem Wetter als Eingangsdaten gefüttert. Das sind Daten von 2.500 Messstationen des Deutschen Wetterdienstes. Diese werden qualitätskontrolliert und auf die Fläche interpoliert. Das hydrologische Modell liefert dann eine Karte der Bodenfeuchte in unterschiedlichen Tiefen. Die Karte wird genutzt, um einzuschätzen, wie trocken es ist, ob eine Dürre im Boden vorhanden ist oder nicht und wenn ja, in welcher Stärke (5 Trockenklassen von (1) ungewöhnlich trocken über (2) moderate Dürre, (3) schwere Dürre, (4) extreme Dürre bis (5) außergewöhnliche Dürre). Dann erfolgen die Visualisierung und die Bereitstellung im Internet auf der Webseite des UFZ-Dürremonitor.

Das Jahr 2023 und der Winter 2023/2024 waren praktisch in ganz Deutschland überdurchschnittlich regenreich, allerdings mit einem West-Ost-Gefälle. Je weiter östlich, desto geringer fiel dieser Überschuss aus. In einigen Regionen habe die Böden dort zudem hohe Ton- und Lehmanteile mit geringen Versickerungsgeschwindigkeiten. Folglich sind regionale Unterschiede in der Dürregenese zu erwarten und zu berücksichtigen.

Aktuell (Mitte März 2024) gibt es nach der allgemein gültigen Dürre-Definition laut UFZ-Dürremonitor einzelne regionale Trockenheiten bis 60 cm Bodentiefe, aber keine Dürre mehr. Dürrebedingungen werden nur noch für den Gesamtboden bis maximal zwei Meter Tiefe in wenigen Landesteilen detektiert (siehe Referenzen).

Der Boden ist dabei ein Kompartiment im Wasserkreislauf; Dürren können hydrologisch außerdem das Grundwasser, die Wasserstände in Flüssen, Seen und Talsperren betreffen.

Neben dem Bodenwasser haben sich auch die Grundwasserstände nach fünf unterdurchschnittlichen Jahren in den oberflächennahen Grundwasserleitern erholt und erreichen teilweise sogar neue Höchststände. Im Kontrast dazu sind die Pegel in den tieferen Grundwasserkörpern vieler Regionen Deutschlands noch deutlich unter den langjährigen Mittelwerten. Zugleich gibt es Messstellen, die nur sehr geringe Reaktionen sowohl auf den regenreichen Winter 2023/2024 als auch auf die vorangegangenen trockenen Jahre zeigen. Das verdeutlicht, dass die Grundwasserneubildung nicht in allen Grundwasserkörpern und Grundwasserstockwerken gleich verläuft und nicht allein aus dem lokalen Niederschlag und dem Feuchtezustand des Bodens abgeleitet werden kann.

Auch die Wasserstände einiger ausschließlich vom Grundwasser gespeister Seen haben sich aufgrund der langen Fließzeiten des Wassers im Untergrund noch nicht wieder erholt. Ein Beispiel dafür ist der Seddiner See in Brandenburg, dessen Wasserstand in den letzten Monaten zwar wieder um 40 cm gestiegen ist, aber im März 2024 immer noch 110 Zentimeter unter dem Wert vor 2017 liegt (siehe Referenzen).

Die hohen Niederschläge Ende Dezember/Anfang Januar trafen vielerorts auf bereits mit Wasser gesättigte Böden, was zu teils großflächigen und lange anhaltenden Überschwemmungen führte, mit regionalen Schwerpunkten in Norddeutschland, insbesondere Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Dabei handelte es sich aber um ein in unseren Breiten nicht untypisches Winterhochwasser. Diese entstehen, wenn durch langanhaltende Niederschläge bei wenig Verdunstung zunächst der Oberboden mit Wasser gesättigt wird und dadurch ein ungewöhnlich großer Anteil des Niederschlags direkt abfließt und das Hochwasser bildet.

Referenzen:

UFZ-Dürremonitor (https://www.ufz.de/index.php?de=37937)

Ralf Merz et al 2020. The flood cooking book: ingredients and regional flavors of floods across Germany. Environ. Res. Lett. 15 114024

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abb9dd

Pegelstände für Oberflächengewässer und Grundwasser sind bspw. über die Umweltämter der Bundesländer abrufbar, zum Beispiel:

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/wasser/guq-messungen#karte

https://www.grundwasserstandonline.nlwkn.niedersachsen.de/Start

https://www.wasser.sachsen.de/grundwasserstaende.html

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/wasser/fliessgewaesser-und-seen/quantitative-gewaesserkunde/hydrologische-wochenberichte/

https://www.gkd.bayern.de/

https://antares.thueringen.de/cadenza/

Es gibt Langzeitfolgen der Dürre, die noch sehr viel länger als im Boden über Monate und Jahre wirksam und spürbar sein werden.

Nach flächenhaften Schäden von Fichten in den „Industriewäldern“ der Mittelgebirge durch Dürre und in Folge durch Borkenkäfer und Pilzbefall seit 2018 werden jetzt weitere Waldschäden immer sichtbarer. Dabei sind die Mortalitätsraten von durchschnittlich ca. 0.25 % bis 2018 bei Nadelbäumen auf über 2 %, und bei Laubbäumen auf 0,75 % angestiegen. Die Kronenverlichtung von Laubbaumarten erreichte im Jahr 2020 den schlechtesten Wert seit Beginn der systematischen Erhebungen Anfang der 1980er Jahre und betrifft alte Bäume. Auch wenn dafür ein Ursachenkomplex unterschiedlicher Faktoren verantwortlich gemacht wird, spielen die Wasserversorgung der Bäume und Dürreperioden im Waldboden dabei eine wichtige Rolle.

Es sind in Deutschland zwischen 2018 und 2019 über 500.000 ha Wald abgestorben, überwiegend Nadelwälder in den Mittelgebirgen, aber auch Laubmischwälder sind stark geschädigt. Im Harz sind laut UFZ-Waldzustandsmonitor beispielsweise ca. 80 % des Nadelwaldes stark geschädigt oder abgestorben. Insbesondere die Mitte Deutschlands (Sächsische Schweiz, Harz, Thüringer Wald, Sauerland) ist betroffen. In ihren Einzugsgebieten verändert sich dadurch der Wasserhaushalt und damit das Verhältnis von Verdunstung, Speicherung und Abfluss. Zusätzlich wird die Wasserqualität verändert, weil erhöhte Mengen an Mineralien und Nährstoffen ausgewaschen werden. Es ist zu beobachten, dass dies allmählich beginnt, und es ist zu erwarten, dass dies viele Jahren andauern wird – bis sich eine neue Waldvegetation etabliert hat. Fließgewässer mit Einzugsgebieten in abgestorbenen Waldbeständen können in dieser Phase Nitratkonzentrationen erreichen wie die in Agrarlandschaften mit künstlicher Düngung. Auch die Anfälligkeit gegenüber Bodenerosion mit entsprechenden Stoffeinträgen steigt. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die Wasserqualität der Flüsse, insbesondere aber auf Talsperren in solchen Einzugsgebieten, in denen die Gefahr schädlicher Algenblüten steigt.

Gewässereinzugsgebiete und Fließgewässer verlieren in Dürreperioden in erheblichem Umfang ihre Rückhaltekapazität für Nährstoffe wie Stickstoff. Insbesondere in landwirtschaftlichen Nutzflächen werden während Dürrezeiten in den trockenen Böden natürliche Abbaupotenziale verringert und dadurch Nährstoffvorräte aufgebaut, die in den anschließenden Niederschlagsperioden wieder ausgewaschen werden können. Sie gelangen dann auf langen Fließwegen über die Flüsse in Seen, Talsperren, die Küsten und die Meere. Auf diesem Weg können sie zusammen mit den ohnehin immer noch zu hohen Nährstoffeinträgen aus anderen Quellen zu den regelmäßig auftretenden Algenblüten (Eutrophierung) in vielen Gewässern beitragen, auch wenn die Dürre länger zurück liegt.

Durch die ungewöhnliche Dürre sind zudem vermehrt Kleingewässer schon im Frühjahr ausgetrocknet, die in den Jahren zuvor permanent oder bis in den Sommer hinein Wasser führten. Dieser Trockenstress schädigt nicht nur die permanent im Wasser lebenden Tiere wie Fische, sondern hat auch zu einem Rückgang von Amphibienpopulationen geführt, die in ihrer Entwicklung auf ausreichend temporär wasserführende Kleingewässer angewiesen sind. Ob und wie schnell sich die Bestände erholen, müssen zukünftige Untersuchungen zeigen.

Und nicht zuletzt sind die ökonomischen Folgen zu nennen. So wurden die extremwetterbedingten Schäden durch Hitze, Dürre und Hochwasser in einer aktuellen Studie für Deutschland in den Jahren 2018-2021 auf über 80 Mrd. € (20 Mrd. €/Jahr) geschätzt (siehe Referenzen). Diese Kosten werden private und öffentliche Haushalte sowie viele Wirtschaftsbetriebe noch lange belasten.

Neben diesen Auswirkungen auf Wasserkreislauf, Landschaft und Naturräume hat die Dürre unsere Sichtweise auf den Klimawandel verändert. Die Probleme durch Extremereignisse sind greifbarer geworden und die Sensibilisierung unserer Gesellschaft darüber, dass Anpassungsmaßnahmen, Reaktionspläne und Sicherungsmaßnahmen notwendig sind, wächst.

Referenzen:

UFZ-Waldzustandsmonitor: https://web.app.ufz.de/waldzustandsmonitor/

Waldzustandserhebung 2022:

https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-deutschland/waldzustandserhebung.html

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2022). Extremwetterschäden in Deutschland seit 2018. Berlin, 8 Seiten.

Klimawandelfolgen Deutschland - Kurzusammenfassung Extremwetterschäden

Kong, X., Ghaffar, S., Determann, M., Friese, K., Jomaa, S., Mi, C., Shatwell, T., Rinke, K., Rode, M. (2022). Reservoir water quality deterioration due to deforestation emphasizes the indirect effects of global change. Water Res. 221, art. 118721

Yang, X., Zhang, X., Graeber, D., Hensley, R., Jarvie, H., Lorke, A., Borchardt, D., Li, Q., Rode, M. (2023). Large-stream nitrate retention patterns shift during droughts: seasonal to sub-daily insights from high-frequency data-model fusion. Water Res. 243 , art. 120347

Winter, C., Nguyen, V.T., Musolff, A., Lutz, S.R., Rode, M., Kumar, R., Fleckenstein, J.H. (2023): Droughts can reduce the nitrogen retention capacity of catchments. Hydrol. Earth Syst. Sci. 27 (1), 303 – 318

Chiacchio, M., Mazoschek, L., Vershinin, V., Berzin, D., Partel, P., Henle, K., Grimm-Seyfarth, A. (2022): Distant but similar: Simultaneous drop in the abundance of three independent amphibian communities. Conserv. Sci. Pract. 4 (11), e12835

Wirth, C., Engelmann, R.A., Haack, N., Hartmann, H., Richter, R., Schnabel, F., Scholz, M., Seele-Dilbat, C. (2021): Naturschutz und Klimawandel im Leipziger Auwald : ein Biodiversitätshotspot an der Belastungsgrenze. Biodiversity conservation and climate change in the floodplain forest of Leipzig. Biologie in unserer Zeit 51 (1), 55 - 65.

https://www.biuz.de/index.php/biuz/article/view/4107

Schnabel, F., Purrucker, S., Schmitt, L., Engelmann, R.A., Kahl, A., Richter, R., Seele-Dilbat, C., Skiadaresis, G., Wirth, C. (2022): Cumulative growth and stress responses to the 2018–2019 drought in a European floodplain forest. Glob. Change Biol. 28 (5), 1870 - 1883.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.16028

Durch die gefüllten Wasserspeicher ist die Dürregefahr für den Boden in diesem Jahr geringer als in den Vorjahren einzuschätzen. Durch den Persistenzeffekt gilt dies für den Gesamtboden, nicht aber für den Oberboden oder das pflanzenverfügbare Wasser.

Auch die Grundwasserstände zeigen nach dem regenreichen Winter 2023/2024 an vielen Messstellen, vor allem in oberflächennahen Grundwasserkörpern, deutliche Zeichen des Ansteigens der Wasserstände teils bis in den Bereich der langjährigen, mittleren Höchststände. Tiefere Grundwasserleiter reagieren jedoch oft weniger stark und zeitlich deutlich verzögert auf höhere Niederschläge und den damit verbundenen Anstieg der Infiltration von Wasser in den Boden. Eine belastbare Aussage über die mittel- und langfristige Entwicklung der Wasserstände in diesen Grundwasserleitern ist daher im Moment nur eingeschränkt möglich und hängt vom weiteren Verlauf der Niederschläge und Temperaturen ab.

Hohe Füllstände können für die Talsperren, insbesondere die Trinkwassertalsperren, verzeichnet werden. Bei vielen Anlagen haben sich Wasserstände am sogenannten Stauziel eingestellt, die in den Dürrejahren nicht mehr erreicht werden konnten. Das ist ein sehr guter Ausgangspunkt, falls die Verhältnisse im Sommer wieder trocken und heiß werden.

Konkretere Aussagen oder gar Vorhersagen zur Entwicklung der Wassersituation sind für die nächsten Wochen oder Monate wissenschaftlich fundiert nur bedingt und mit entsprechenden Unsicherheiten möglich (siehe Referenzen). Valide Anhaltspunkte gibt das Sub-seasonal Hydroclimatic Forecasting System des UFZ.

Es ist auch in der aktuellen Situation nach einer niederschlagsreichen Periode geboten, die einschlägig verfügbaren Informationen für einen vorsorgeorientierten Umgang mit Wasser und den Umgang mit Extremereignissen zu nutzen. Dabei geben auch die Erfahrungswerte der zurückliegenden Jahre wichtige Anhaltspunkte. So war auch der Winter 2017/2018 überdurchschnittlich warm, und im Februar 2018 waren die Böden außergewöhnlich nass. Ab März 2018 begann dann aber die mehrjährige Dürre, die es in dieser Intensität seit mehr als 160 Jahren so nicht gegeben hat – mit entsprechenden Folgen für den Wasserhaushalt.

Referenzen:

Attinger, S., Marx, A., Boeing, F., Borchardt D. und Teutsch, G. (2024). Über Auswirkungen verschiedener Klimamodellensembles auf Klimafolgenabschätzungen des Wasserhaushalts in Deutschland. Energie-Wasser-Praxis 2, 52 – 56.

Friedrich Boeing et al (2024). Increasing influence of evapotranspiration on prolonged water storage recovery in Germany. Environ. Res. Lett. 19 024047

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad24ce

Sub-seasonal Hydroclimatic Forecasting System:

https://www.ufz.de/index.php?en=47304

UFZ-Expertin und UFZ-Experten

Prof. Dietrich Borchardt, Hydrobiologe, UFZ Magdeburg,

Expertise: Wasserressourcen: Qualität, Quantität und Management, politische Prozesse

Dr. Andreas Marx, Klimawissenschaftler, UFZ Leipzig

Expertise: Klimafolgen, Wasserhaushalt und Extremereignisse, UFZ-Dürremonitor

Prof. Ralf Merz, Hydrologe, UFZ Halle

Expertise: Hydrologische Extremereignisse (Hochwasser, Dürre), Wasserverfügbarkeit

Dr. Christian Siebert, Hydrologe, UFZ Halle

Expertise: Grundwasser, Wasserverfügbarkeit

Prof. Sabine Attinger, Theoretische Physikerin, UFZ Leipzig

Expertise: Umweltsystemmodell

Prof. Luis Samaniego, Hydrologe, UFZ Leipzig

Expertise: hydrologische Modelle

Dr. Karsten Rinke, Gewässerbiologe, UFZ Magdeburg

Expertise: Seen, Wasserressourcen, politische Prozesse

Prof. Dr. Jan Fleckenstein, Hydrogeologe, UFZ Leipzig

Expertise: Grundwasser, Wasserqualität

Prof. Dr. Markus Weitere, Gewässerökologe, UFZ Magdeburg

Expertise: Gewässerökologie

Prof. Michael Rode, Modellierer, UFZ Magdeburg

Expertise: Gewässermodellierung

Dr. Daniel Doktor, Fernerkundler, UFZ Leipzig

Expertise: Waldmodellierung

Dr. Friedrich Bohn, Modellierer, UFZ Leipzig

Expertise: Waldmodellierung

Dr. Mathias Scholz, Auenökologe, UFZ Leipzig

Expertise: Auenökologie, Renaturierung, Bioindikation und Monitoring in Flussauen