Zwischen Frost und Dürre: Ein Frühjahr der Gegensätze

Bodenfeuchte: Dürreintensitäten im Oberboden erreichen höchsten Stand seit 1950

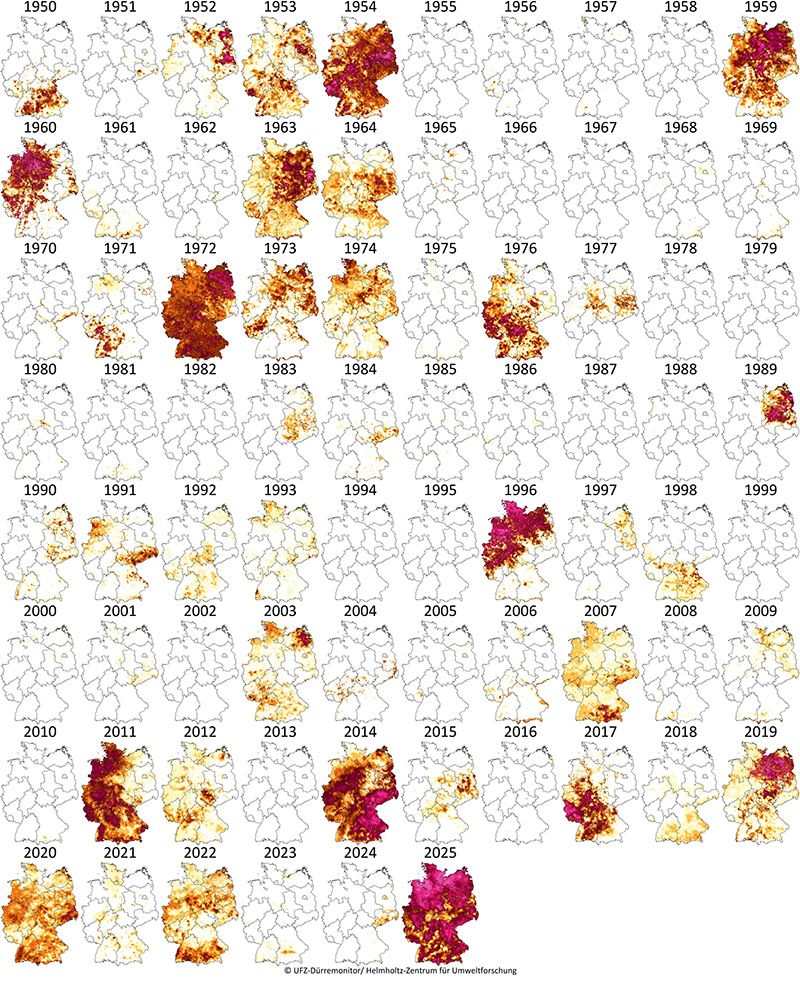

Der UFZ-Dürremonitor zeigt deutlich den außergewöhnlichen Frühling 2025. In Abbildung 1 sind die Dürreintensitäten in Deutschland von 1950 bis 2025 dargestellt. Das Frühjahr 2025 war im deutschlandweiten Vergleich im Boden bis 25cm Tiefe stärker von Dürre betroffen als alle Jahre zurück bis 1950, regional zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede.

Abb. 1.: Dürreintensitäten im meteorologischen Frühling (März-Mai) für die Jahre zurück bis 1950. Je trockener der Boden und je länger die Dürre anhält, desto höher die Dürreintensitäten. Null bedeutet, dass an keinem Tag Dürre herrschte, der Maximalwert 0.2 tritt auf, wenn alle Tage an einem Ort trockener waren als im statistischen Vergleichszeitraum 1974-2023 .

In weiten Teilen Norddeutschlands herrscht eine außergewöhnlich geringe Bodenfeuchte im Oberboden, die in dieser Ausprägung einen neuen Rekord darstellt. Demgegenüber waren einige Regionen zum Beispiel im Südwesten Deutschlands oder auch in Mitteldeutschland nur wenig von Dürre betroffen.

Hydro-Meteorologischer Hintergrund

Das Frühjahr 2025 geht als eines der niederschlagsärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland in die Annalen ein. Besonders im Norden Deutschlands fielen von März bis Mai stellenweise nur etwa 40 Liter Regen pro Quadratmeter, was weniger als einem Drittel des langjährigen Mittels entspricht. Beinahe hätte es für einen neuen Negativrekord in ganz Deutschland gereicht, jedoch stellte sich der Mai als äußerst wechselhaft heraus und sorgte insbesondere in der zweiten Hälfte lokal für große Regenmengen. Die Folge sind erhebliche regionale Unterschiede bei der Niederschlagsbilanz. Diese reichte von 25 Litern pro Quadratmeter im norddeutschen Tiefland bis zu rund 200 Litern im Alpenvorland, mit regionalen Gewittern und Starkniederschlägen war im Mai alles mit dabei.

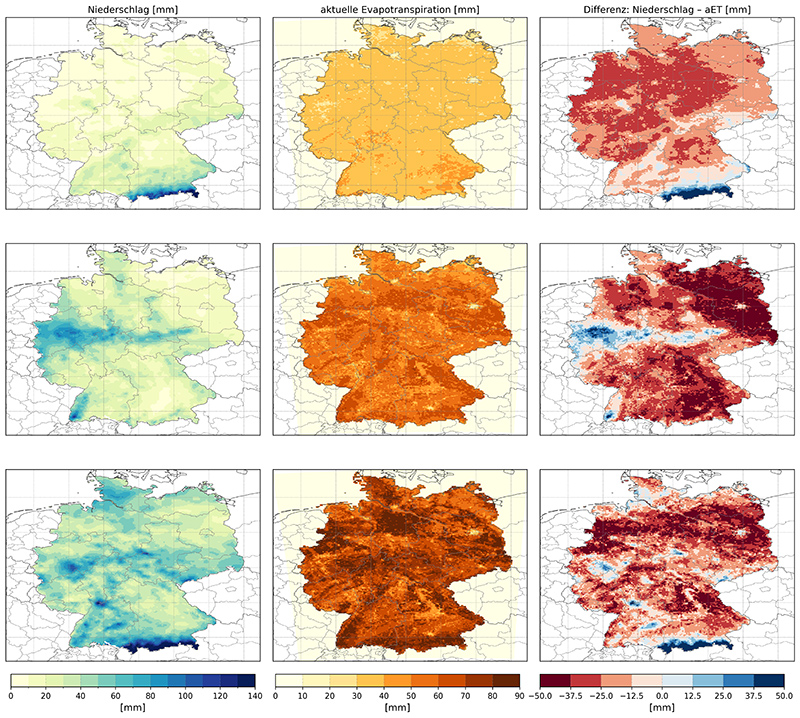

Abb. 2: Monatsniederschlagssummen (linke Spalte) für März (oben), April (Mitte) und Mai (unten) aus Stationsdaten des DWD, tatsächliche Monatsverdunstung aus dem mesoskaligen hydrologischen Modell mHM (mittlere Spalte) sowie die resultierende atmosphärische Bilanz (rechte Spalte). Quelle: S. Schlaak & A. Marx / UFZ-Dürremonitor

Für die Bodenfeuchte ist jedoch nicht nur die Niederschlagsmenge, sondern auch die tatsächliche Verdunstung wichtig. Abbildung 1 zeigt monatliche Karten für Niederschlag, Evapotranspiration (Verdunstung) sowie deren Differenz von März bis Mai 2025. Auffällig ist dabei, dass die Verdunstung im Frühjahr verbreitet höher lag als der Niederschlag, was sich in negativen Differenzwerten widerspiegelt. Trotzdem war die tatsächliche Verdunstung niedriger als normal, wodurch das atmosphärische Wasserdefizit leicht abgemildert wurde. Solche Wasserdefizite, bei denen mehr Wasser verdunstet als durch Regen nachkommt, treten in Deutschland normalerweise hauptsächlich im Sommer auf. Dass sie bereits im Frühjahr entstehen, ist außergewöhnlich und unterstreicht die angespannte hydrologische Lage zu Beginn des Vegetationsjahres.

Dürrefolgen waren trotz hoher Intensität bisher gering

Dass es im Frühjahr nicht zu flächendeckenden Ernteausfällen gekommen ist, liegt vor allem an zwei Faktoren. Einerseits sind die absoluten Bodenfeuchtewerte im Frühjahr trotz der ausgeprägten Dürre oft noch ausreichend hoch, um die Pflanzenversorgung zumindest vorübergehend sicherzustellen. Denn eine Dürre beschreibt vor allem die Abweichung vom langjährigen Mittel und je nach Jahreszeit nicht zwangsläufig einen absoluten Wassermangel. Zum anderen zeigte sich der Mai äußerst wechselhaft und brachte vor allem in der zweiten Monatshälfte teils ergiebige Niederschläge, die regional für eine spürbare Entlastung sorgten. Nach einem sommerlichen Auftakt mit Temperaturen von über 30 °C im Oberrheingraben lag der Mai insgesamt mit 12,7 °C im Durchschnitt sogar 0,4 °C unter dem Referenzwert der Periode 1991–2020 (13,1 °C). Insbesondere im Osten Deutschlands meldete sich der Winter sogar noch einmal zurück und sorgte für bis zu sieben Frosttage, in Mittelgebirgslagen sogar für bis zu zwölf. Landwirtschaftliche Schäden sind vorwiegend durch den Spätfrost und weniger durch das Bodenfeuchtedefizit entstanden. Die kühlen Temperaturen limitierten die Verdunstung, was sich regional positiv auf die Situation im Boden auswirkte, insbesondere dort, wo in der zweiten Maihälfte viel Regen fiel.

Dürreausblick auf den Sommer schwer möglich

Was die Frühjahrsdürre für den weiteren Sommer bedeutet, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Zwar steigt durch die Klimaveränderung die Wahrscheinlichkeit für heiße Sommer und Hitzewellen, doch ein trockenes Frühjahr bedeutet nicht automatisch auch einen trockenen Sommer. Einerseits lassen sich Niederschläge in Mitteleuropa nur schwer über längere Zeiträume hinweg vorhersagen. Andererseits könnten bereits durchschnittliche Sommerniederschläge ausreichen, um eine Verschärfung der Dürre und größere Ernteschäden zu verhindern. Für die Landwirtschaft, für die der Wasserhaushalt im Oberboden bis 25 cm Tiefe wesentlich ist, bleibt daher entscheidend, wie sich die Witterung in den kommenden Wochen entwickelt und ob ein statistisch normaler Sommerniederschlag erreicht wird. Für den Wald, für den eher die Dürre im Gesamtboden bis etwa 1,8 m entscheidend ist, kann eher eine Vorhersage gemacht werden, jedoch nicht mit Sicherheit. Tendenziell sind Regionen, Ende Mai unter Dürre waren, auch über den Sommer dürregefährdet. Das absolute Bodenfeuchtedefizit bis zwei Meter Tiefe kann auch bei normalen Sommerniederschlag in der Regel nicht ausgeglichen werden.