Große regionale Dürreunterschiede im Sommer 2025

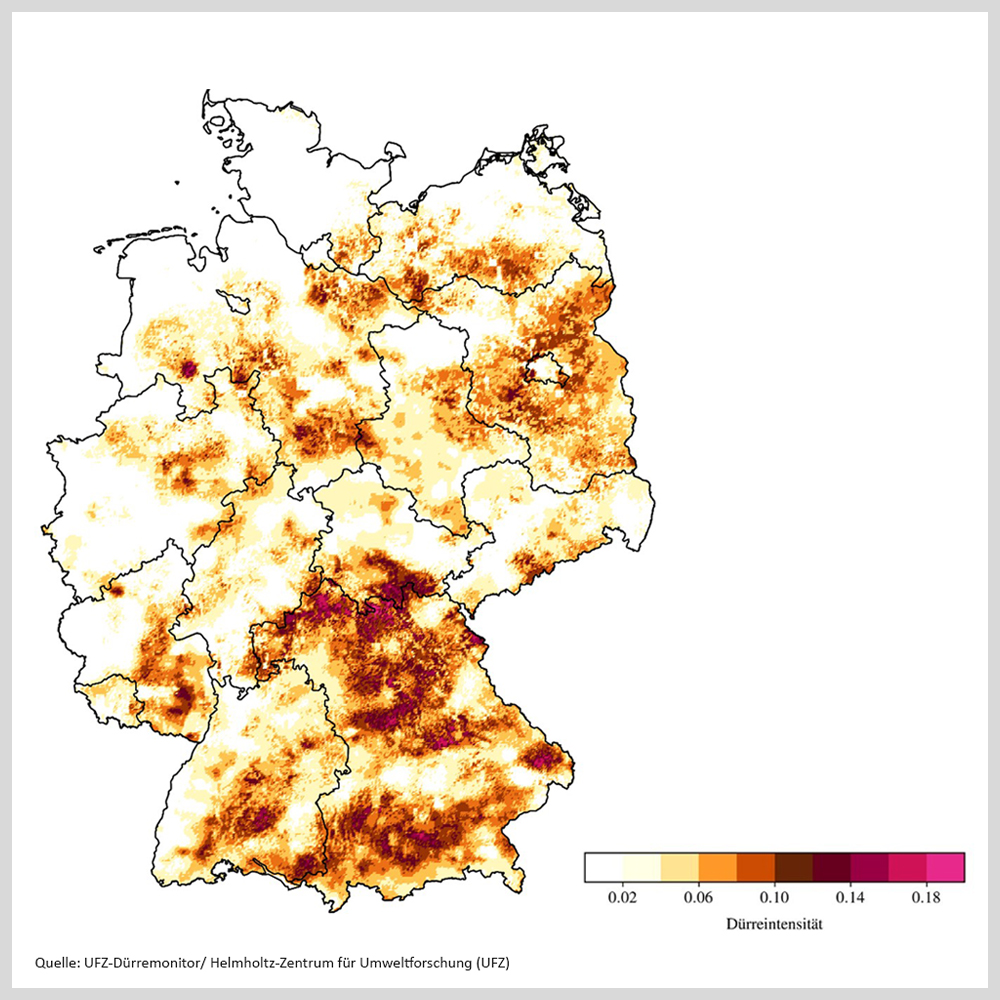

Das Wettergeschehen war im Sommer 2025 durch starke räumliche und zeitliche Gegensätze geprägt. So sorgte der Juli regional mit verbreiteten und teils kräftigen Niederschlägen zunächst für eine spürbare Entspannung der Bodentrockenheit. Im August kehrte sich die Lage jedoch wieder um. Während es zu Beginn und gegen Ende des Monats noch kräftige Schauer gab, blieb es in manchen Regionen bis zu drei Wochen lang niederschlagsfrei. Insgesamt fiel somit zwar eine durchschnittliche Regenmenge, sie variierte jedoch sowohl zeitlich als auch räumlich stark. Die großen räumlichen Unterschiede spiegeln sich in den Sommer-Dürreintensitäten des Oberbodens wider (Abb.1).

Abb. 1: Dürreintensitäten des Oberbodens bis 25 cm Tiefe im meteorologischen Sommer (Juni-August) für das Jahr 2025. Je trockener der Boden ist und je länger die Dürre anhält, desto höher sind die Dürreintensitäten. Der Minimalwert „Null“ bedeutet, dass an keinem Tag Dürre herrschte. Der Maximalwert 0.2 tritt auf, wenn an einem Ort jeder Tag im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. August 2025 trockener war als diese Tage im statistischen Vergleichszeitraum 1974-2023.

Abb. 1: Dürreintensitäten des Oberbodens bis 25 cm Tiefe im meteorologischen Sommer (Juni-August) für das Jahr 2025. Je trockener der Boden ist und je länger die Dürre anhält, desto höher sind die Dürreintensitäten. Der Minimalwert „Null“ bedeutet, dass an keinem Tag Dürre herrschte. Der Maximalwert 0.2 tritt auf, wenn an einem Ort jeder Tag im Zeitraum vom 1. Juni bis 30. August 2025 trockener war als diese Tage im statistischen Vergleichszeitraum 1974-2023.

Der Dürremonitor zeigt, dass die durch das extrem trockene Frühjahr aufgetretene Dürre durch die Sommerniederschläge nicht vollständig ausgeglichen werden konnte. Zwar ist die Lage jetzt nicht mehr so extrem wie zu Beginn des Sommers, aber der Oberboden (0-25 cm) zeigt deutlich die Auswirkungen der räumlich unterschiedlich verteilten Niederschläge der vergangenen drei Monate.

Aktuell (Stand 11.09.) sind insbesondere große Teile Westdeutschlands, Sachsen und einige Regionen in Bayern von Dürre betroffen, während vor allem im Norden und Nordosten, aber auch im Alpenvorland und in Teilen Frankens die übermäßigen Regenfälle im Juli noch für einen Puffer sorgen.

Somit bleibt 2025 für die Landwirtschaft ein herausforderndes Jahr. Zwar reichten die Niederschläge insgesamt aus, um großflächige Ernteausfälle zu verhindern, die stark wechselhaften Witterungen erschwerten jedoch die Bedingungen erheblich. Die Ernte des Wintergetreides wurde durch die starken Niederschläge im Juli deutlich verzögert. Zudem setzten immer wieder lange anhaltende Trockenphasen den Kulturen zu. Ob sich der Bodenwasserhaushalt bis zum Winter erholt, hängt nun entscheidend vom Herbstwetter ab: Nur gleichmäßige Niederschläge über mehrere Wochen bei kühlen Temperaturen können die Defizite in den tieferen Bodenschichten ausgleichen.