Weg zum treibhausgasneutralen Betrieb

Seit 2010 kompensiert unser Zentrum freiwillig die durch Flugreisen verursachten CO2-Äquivalente. Darüber hinaus hat das UFZ durch die Kompensation von darüber hinaus entstehenden Treibhausgasen (THG) das Ziel der Nettoklimaneutralität im Jahr 2021 erreicht. Das langfristige, aber immer noch ehrgeizige Ziel ist es, bis 2040 Bruttoklimaneutralität (ohne Kompensation) zu erreichen.

Ausführliche Informationen über alle getroffenen und geplanten Maßnahmen und Entwicklungen in diesem Bereich finden Sie in den jährlichen, extern validierten Berichten zur ökologischen Nachhaltigkeit (Umwelterklärungen) u. a. im Kapitel „Klima“.

Beispiele von Klimamaßnahmen am UFZ

- Energieeffizienz & erneuerbaren Energien

- Dienstreisemobilität (Beispielprojekt Transparenter CO2-eq-Fußabdruck durch Dienstreisen)

- Ressourcenschonung

- Kompensation

Um Energie zu sparen, führen wir schrittweise energieeffizientere Technologien ein und erzeugen zunehmend selbst Strom mit Hilfe von Photovoltaikanlagen an allen Standorten. Bereits 2013 haben wir alle Standorte auf Ökostrom umgestellt. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und einer notwendigen grundlegenden Erneuerung der technischen Anlagen, ist die Reduzierung der bei der Nahwärmeversorgung des Hauptstandorts Leipzig entstehenden Treibhausgasemissionen eine anspruchsvollere Aufgabe.

Ausführliche Informationen über alle getroffenen und geplanten Maßnahmen und Entwicklungen in diesem Bereich finden Sie in den jährlichen, extern validierten Berichten zur ökologischen Nachhaltigkeit (Umwelterklärungen) u. a. im Kapitel „Energie“.

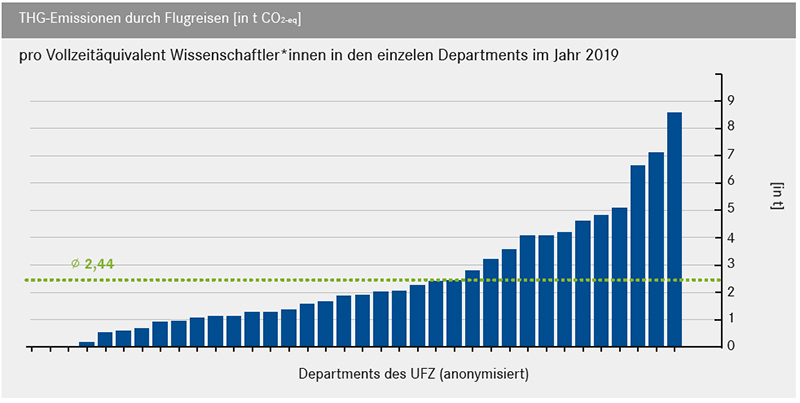

Emissionsreduktionen werden durch ein verändertes Dienstreiseverhalten erreicht. Dazu wurden mehrere gezielte Maßnahmen eingeführt, wie z. B. eine jährliche Information der Führungskräfte in allen Organisationseinheiten über ihren CO2-eq-Fußabdruck durch Dienstreisen seit 2020. Diese wird u. a. als Grundlage für die Identifikation von Best Practice Beispielen sowie weiterer Verbesserungspotentiale in Diskussionen innerhalb der Organisationseinheiten sowie in den internen EMAS-Audits genutzt.

Darüber hinaus besteht u. a. die klare Erwartung, dass kurze Entfernungen von weniger als 1.000 km mit der Bahn oder dem Auto statt mit dem Flugzeug zurückgelegt werden sollten, wenn sie in weniger als 8 Stunden erreicht werden können.

Ausführliche Informationen über alle getroffenen und geplanten Maßnahmen und Entwicklungen in diesem Bereich finden Sie in den jährlichen, extern validierten Berichten zur ökologischen Nachhaltigkeit (Umwelterklärungen) u. a. im Kapitel „Mobilität“.

Zur Ressourcenschonung setzt das UFZ auf die Digitalisierung von Prozessen, wie z.B. elektronische Unterschriften und digitale Personalakten und Beschaffungsprozesse, spendet seit 2012 gebrauchte IT-Hardware an eine gemeinnützige Integrationsorganisation und managt Forschungsinfrastrukturen über ihren gesamten Lebenszyklus, wobei Nachhaltigkeitskriterien und -aspekte vom Projektstart bis zum ressourcenschonenden Rückbau berücksichtigt werden (zum Konzept Life-Cycle-Management von Forschungsinfrastrukturen am UFZ).

Ausführliche Informationen über alle getroffenen und geplanten Maßnahmen und Entwicklungen in diesem Bereich finden Sie in den jährlichen, extern validierten Berichten zur ökologischen Nachhaltigkeit (Umwelterklärungen) u. a. im Kapitel „Ressourcen“.

Seit 2010 kompensiert das UFZ freiwillig die durch Flugreisen verursachten CO2-eq-Äquivalente. Darüber hinaus hat das UFZ durch die Kompensation von darüber hinaus entstehenden Treibhausgasen (THG) das Ziel der Nettoklimaneutralität, innerhalb bestehender System- und Bilanzierungsgrenzen, im Jahr 2021 erreicht.

Das UFZ verwendet zur Neutralisierung von Treibhausgas-Emissionen Kompensationsprojekte mit den höchsten Qualitätsstandards: Das sind der sogenannte Gold-Standard-Projekte und bei Waldprojekten der REDD-Standard (ein hochwertiger Forest Carbon Standard wie z. B. VCS, ACR, Gold Standard, Plan Vivo). Diese Projekte tragen nicht nur zur CO2-eq-Vermeidung bei, sondern fördern durch ökologische, soziale und ökonomische Aspekte auch die nachhaltige Entwicklung im Projektumfeld.

Die AG CO2-eq-Kompensation des UZFZ-Umweltausschusses, bestehend aus administrativen Mitarbeitenden und UFZ-Forschenden führt zudem eine umfassende Bewertung der Projekte anhand von Nachhaltigkeitskriterien durch. Das bedeutet, dass die REDD-Waldprojekte eine höhere Qualitätsbewertung erhalten, die kombiniert sind mit einem hochwertigen Zusatzstandard zum Nachweis über den Beitrag von Aufforstungs- und Waldschutzprojekten (z.B. REDD+) zum Schutz von Biodiversität und nachhaltiger Entwicklung (vorzugsweise CCBS, Social Carbon Standard oder ein vergleichbarer Standard). Laut wissenschaftlichen Studien sind REDD+ Projekte überwiegend erfolgreich darin Entwaldung zu reduzieren (Guizar-Coutiño et al. 2022). Allerdings werden die möglichen Emissionsreduktionen in den meisten Projekten überschätzt (West et al. 2023), sodass eine Erklärung zum Umgang mit diesem Risiko im Ausschreibungsverfahren erbeten wird. Bei Gold Standard Kompensationsprojekten wird bspw. der Stand der menschlichen Entwicklung sowie des Grades der Betroffenheit von Wetterextremen des Landes anhand von Indizes bewertet, sodass bspw. Kompensationsprojekte in Ländern mit einem hohen Betroffenheitsgrad von Wetterextremen eine höhere Qualitätsbewertung erhalten.

Die Kompensationsprojekte werden i. d. R. in 4 bis 8 sogenannten „Losen“ in den folgenden Kategorien in einem öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben und finanziert: Wald, Windkraft/Wasserkraft/Wasseraufbereitung, Biogas/Biomasse sowie Solar und Energieeffizienz. Im Jahr 2024 bspw. erhielten die folgenden Projekte den Zuschlag im Rahmen des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens: Ein Projekt zum Schutz tansanischer Wälder für Indigene, Wildtiere und das Klima in Tansania, das Projekt "Durch UV-Strahlung zu sauberem Trinkwasser in Uganda", Kleinbiogasanlagen in Nepal, effiziente Kochöfen in Uganda sowie effiziente Kochöfen für nachhaltige Entwicklung in Ruanda.

Informationen über die jeweils finanzierten Kompensationsprojekte finden Sie in den jährlichen, extern validierten Berichten zur ökologischen Nachhaltigkeit (Umwelterklärungen) u. a. im Kapitel „Klima“.

Das langfristige, aber immer noch ehrgeizige Ziel ist es, bis 2040 Bruttoklimaneutralität (ohne Kompensation) zu erreichen.

Quellen:

Guizar-Coutiño et al. (2022) A global evaluation of the effectiveness of voluntary REDD+ projects at reducing deforestation and degradation in the moist tropics. Conservation Biology. 36:e13970. DOI: 10.1111/cobi.13970

West et al. (2023) Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. Science 381 (6660). DOI: 10.1126/science.ade3535