Dürremonitor Deutschland

Herzlich willkommen auf den Seiten des UFZ-Dürremonitors!

Der UFZ-Dürremonitor liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland. Grundlage sind Simulationen mit dem am UFZ entwickelten mesoskaligen hydrologischen Modell mHM (www.ufz.de/mhm).

Auf den Karten sehen Sie den tagesaktuellen Dürrezustand des Gesamtbodens und des Oberbodens, der schneller auf kurzfristige Niederschlagsereignisse reagiert, sowie das pflanzenverfügbare Wasser im Boden.

Die Erklärungen zu den jeweiligen Karten und die Möglichkeit zum Download von aktuellen Karten und Daten finden Sie unter den Karten im Akkordeon zum Aufklappen. Zusätzlich zu den drei Deutschlandkarten können Sie auch Karten der einzelnen Bundesländer abrufen und herunterladen.

Einschätzung des aktuellen Bodenfeuchtezustands

Langjährige Einordnung des Gesamtbodens bis ca. 1.8 m über die letzten 14 Tage

Langjährige Einordnung des Oberbodens bis 25 cm über die letzten 14 Tage

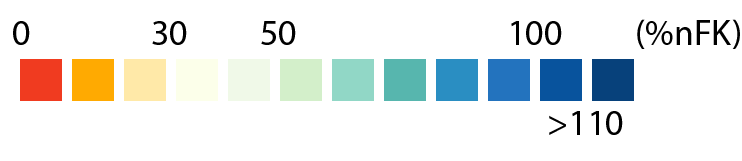

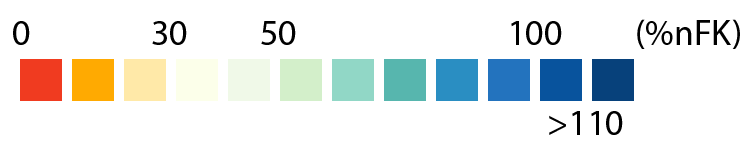

Pflanzenverfügbares Wasser (%nFK) bis 25 cm Bodentiefe, tagesaktuelle Daten

0 %nFK, Welkepunkt

< 30 %nFK, Trockenstress

< 50 %nFK, beginnender Trockenstress

Hinweis:

Der Gesamtboden wird bis maximal 2 Meter Tiefe gezeigt (wenn der Boden so tief ist). Es wird die tatsächliche Bodentiefe (nach Bodenübersichtskarte 1:200000 [BÜK200], Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) simuliert und dargestellt. Die Angabe "Gesamtboden bis ca. 1.8m" bezieht sich auf die mittlere Bodentiefe über ganz Deutschland und ist regional unterschiedlich.

Niederschläge führen oft zu einer schnellen und kurzfristigen Verbesserung des pflanzenverfügbaren Wassers im Oberboden. Die Dürrekarten zeigen ein gleitendes Mittel über die letzten 14 Tage – kurzfristige Regenfälle wirken sich deshalb auch im Oberboden nur langsam aus. Für den Gesamtboden haben einzelne Regenereignisse nur eine sehr geringe Wirkung.

Über die Helmholtz-Klima-Initiative ist ein Hintergrund-Video zu Dürre und dem UFZ-Dürremonitor verfügbar.

Bilanz des Herbstes 2025 (Stand: 09.12.25)

Auch im Herbst hat sich die Entspannung der Bodendürre fortgesetzt, jedoch stärker im Oberboden als im Gesamtboden. Regional gibt es ebenfalls noch große Unterschiede mit außergewöhnlich nassen Gebieten von Nordwesten nach Südwesten und einer teils noch sehr trockenen Mitte Deutschlands. Weitere Infos zur aktuellen Situation finden Sie auf unserer Fokus-Website.

Dürremonitor Versionsunterschiede seit Juni 2025

Im Juni 2025 wurde die Dürremonitor Version 1 nach Zink et al. 2016 durch eine verbesserte Version ersetzt. Der Dürremonitor wurde auf eine neue mHM-Modellversion und eine höhere räumliche Auflösung auf der Kilometerskala umgestellt. Der wissenschaftliche Hintergrund sowie ein Vergleich der beiden Dürremonitorversionen findet sich unter Boeing et al. 2022. Der Mittelungszeitraum zur Einschätzung des aktuellen Bodenfeuchtezustandes wurde von 30 Tagen auf die letzten 14 Tage verkürzt und damit eine schnellere Reaktion bei starken Änderungen der Bodenfeuchte erreicht. Der statistische Vergleichszeitraum wurde auf 1974-2023 aktualisiert (vorher: 1951-2019). Damit können die Auswirkungen der extremen Trockenheit der letzten Jahre besser abgebildet werden. In der langjährigen Einordnung wird neben dem Dürrezustand (kleiner als das 20-Perzentil oder so trocken wie statistisch nur alle fünf Jahre) zusätzlich auch der Bereich nasser als normal (größer als das 80-Perzentil oder so nass wie statistisch nur alle fünf Jahre) angezeigt.

Das mesoskalige hydrologische Modell mHM

Wissenschaftliche Basis des UFZ-Dürremonitors ist das hydrologische Modellsystem mHM (Samaniego et al. 2010, Kumar et al. 2013), das am UFZ entwickelt wurde. Dieses "Smarte" Umweltsystemmodell kann ökosystemare Prozesse im Landschaftsmaßstab mathematisch beschreiben und arbeitet nicht nur mit einer extrem guten räumlichen Auflösung und hoher Präzision, sondern integriert auch Prognoseunsicherheiten in seine Berechnungen. Eingesetzt wird das Modellsystem nicht nur im UFZ-Dürremonitor, sondern bspw. auch im Copernicus Climate Change Service System ULYSSES. Darüber hinaus trägt das Modell bspw. zum WMO State of Global Water Resources bei.

2017 erhielt das UFZ-mHM-Team den UFZ-Forschungspreis.

Weitere Informationen finden sich hier: www.ufz.de/mhmDie operationelle Modellkette

Der Dürremonitor wird jede Nacht aktualisiert. Dazu werden Daten von ungefähr 2500 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes genutzt, die qualitätsgeprüft und dann auf das 4 km (Version 1) bzw. 1km (Version 2) Raster interpoliert werden. Dabei kommt ein External Drift Kriging Ansatz zur Anwendung, der die geographische Höhe als Zusatzinformation nutzt. Diese Daten treiben das hydrologische Modell mHM an, mit dem u.a. die Bodenfeuchte simuliert wird. Durch den Vergleich der Bodenfeuchte mit dem langjährigen Erwartungswert kann dann der Bodenfeuchteindex (SMI, Samaniego et al. 2013) berechnet und der Dürrezustand ermittelt werden (s.u. "Was bedeutet Dürre?").

Eine weiterführende Beschreibung der Modellkette findet sich bei Marx et al. 2016

111650_Dürremonitor_Marx_etal_TdH_2016.pdf

und Zink et al. 2016.

Beobachtungsdaten

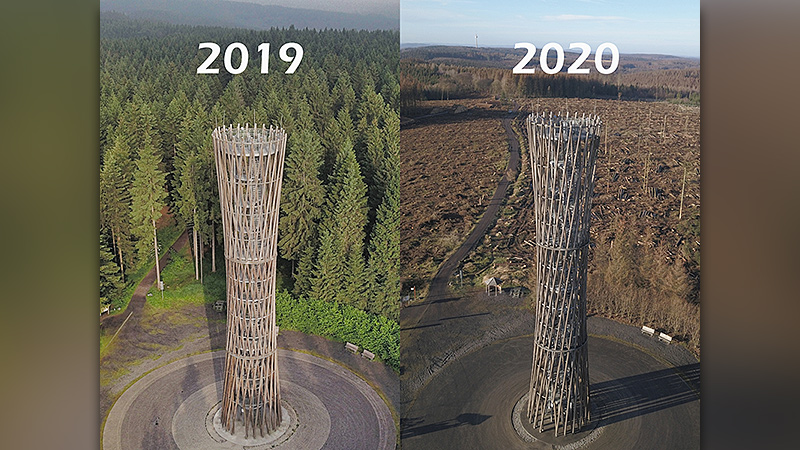

U.a. am Waldstandort ‚Hohes Holz‘ im Einzugsgebiet der Bode im Harzvorland betreibt das UFZ eine Dauer-Messstation zur Ermittlung des Energie- und Spurengasaustauschs zwischen dem Wald-Ökosystem und der Atmosphäre mit Hilfe der Eddy-Kovarianzmethode (https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_covariance). Hierfür wurde im Frühjahr 2014 ein 50m hoher Messturm errichtet. Messungen am Turm finden seit Juni 2014 in mehreren Höhen statt, zusätzlich sind vielfältige Sensoren zur Bestimmung der treibenden abiotischen Variablen wie z.B. Niederschlag, Strahlung, Temperatur und Wind installiert. Ziel der Untersuchungen im Hohen Holz ist es, alle Komponenten des Kohlenstoff- und des Wasserhaushalts sowie deren Variabilität möglichst genau zu bestimmen. Aus diesem Grund wird beispielsweise die Bodenfeuchte sowohl an verschiedenen Positionen und Tiefen wie auch integrativ in einem Bereich von ca. 1 ha kontinuierlich gemessen. Der Messstandort Hohes Holz ist als Class 1-Standort im Ökosystem-Programm des Forschungs-Infrastruktur-Projekts ICOS (https://www.icos-ri.eu/home) zertifiziert.

Zukünftige Dürren unter Klimawandel

Unter dem Copernicus Programm der EU wurde in dem Projekt EDgE die Datengrundlage für die Erforschung zukünftiger Dürren in Europa gelegt. Auswertungen zu hydrologischen und agrarischen Dürren für Deutschland und die Bundesländer finden sich im Ergebnisbericht des BMBF-geförderten Projektes HOKLIM. Für Europa wurden in englischer Sprache die agrarische Dürreentwicklung unter Klimawandel in Samaniego und Thober et al. 2018 sowie die hydrologische Dürre in Marx et al. 2018 veröffentlicht.

Nutzungsbedingungen

Die Rechte der Grafiken und Karten des UFZ-Dürremonitors liegen, sofern nicht anders angegeben, beim UFZ. Die Grafiken können im Rahmen von Wissenschaft und Forschung sowie für redaktionelle Zwecke unter Angabe des folgenden Vermerks unentgeltlich genutzt werden: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Bitte beachten Sie, dass der Quellenvermerk direkt an den Karten stehen muss.

Download der Karten

Karten Gesamtboden

Deutschland

(PNG, PDF)

Nordrhein-Westfalen (PNG, PDF) | Hessen (PNG, PDF) | Baden-Württemberg (PNG, PDF) | Bayern (PNG, PDF) | Mecklenburg-Vorpommern (PNG, PDF) |

Sachsen (PNG, PDF) | Sachsen-Anhalt (PNG, PDF) |

Thüringen (PNG, PDF) | Berlin + Brandenburg (PNG, PDF) |

Schleswig-Holstein + Hamburg (PNG, PDF) | Niedersachsen + Bremen (PNG, PDF) | Rheinland-Pfalz + Saarland (PNG, PDF) | Norddeutscher Raum (PNG, PDF) | Mitteldeutscher Raum (PNG, PDF)

Karten Oberboden

Deutschland

(PNG, PDF)

Nordrhein-Westfalen (PNG, PDF) | Hessen (PNG, PDF) | Baden-Württemberg (PNG, PDF) | Bayern (PNG, PDF) | Mecklenburg-Vorpommern (PNG, PDF) |

Sachsen (PNG, PDF) | Sachsen-Anhalt (PNG, PDF) |

Thüringen (PNG, PDF) | Berlin + Brandenburg (PNG, PDF) |

Schleswig-Holstein + Hamburg (PNG, PDF) |

Niedersachsen + Bremen (PNG, PDF) | Rheinland-Pfalz + Saarland (PNG, PDF) | Norddeutscher Raum (PNG, PDF) | Mitteldeutscher Raum (PNG, PDF)

Karten pflanzenverfügbares Wasser

Deutschland

(PNG, PDF)

Nordrhein-Westfalen (PNG, PDF) | Hessen (PNG, PDF) | Baden-Württemberg (PNG, PDF) | Bayern (PNG, PDF) | Mecklenburg-Vorpommern (PNG, PDF) |Sachsen (PNG, PDF) | Sachsen-Anhalt (PNG, PDF) | Thüringen (PNG, PDF) | Berlin + Brandenburg (PNG, PDF) | Schleswig-Holstein + Hamburg (PNG, PDF) | Niedersachsen + Bremen (PNG, PDF) | Rheinland-Pfalz + Saarland (PNG, PDF) | Norddeutscher Raum (PNG, PDF) | Mitteldeutscher Raum (PNG, PDF)

Legenden

Oberboden und Gesamtboden

pflanzenverfügbares Wasser

Download der Daten

--------------------------------------------------------------

Aktuelle Daten Dürremonitor v1 (nach Zink et al. 2016):

Die aktuellen Daten des SMI Bodenfeuchteindex und pflanzenverfügbaren Wassers der letzten 14 Tage können Sie im netCDF-Format herunterladen:

pflanzenverfügbares Wasser bis 25 cm Tiefe (%nFK)

--------------------------------------------------------------

Historisch Dürremonitor v2 (nach Boeing et al. 2022)::

Die monatlichen SMI-Daten 1950-2024 können Sie im Netcdf-Format herunterladen. Die statistische Basis umfasst den 1974-2023. Die Daten enthalten den Bodenfeuchteindex (SMI, soil moisture index) skaliert zwischen [0-1]. Die Klassifikationsgrenzen für Dürren finden sich im Abschnitt unten "Was bedeutet Dürre".

Die Daten liegen in einer Auflösung von 0,015625°, welche circa 1,2 km entspricht, vor (Boeing et al (2022)). Der statistische Referenzzeitraum des SMI ist 1974 bis 2023.

Dürreintensitäten in der Vegetationsperiode (April - Oktober) 1950-2025 Dürremonitor v2 (nach Boeing et al. 2022):

Die Dürremagnitude ist ein dimensionsloses Maß, um die Stärke von Dürren unterschiedlicher Jahre vergleichen zu können. In die Berechnung fließt die Länge der Dürreperiode und die absolute Trockenheit im zeitlichen Verlauf ein. Die Zahl steigt mit zunehmender Dürredauer und zunehmender negativer Abweichung vom 20-Perzentil des Bodenfeuchteindex SMI. Im Vergleich zu den Dürremagnituden wird bei der Dürreintensität zusätzlich eine Normierung über die Zeit (also die Tage der Vegetationsperiode) vorgenommen. Damit kann die Dürreintensität einen Maximalwert von 0.2 erreicht werden.

Eine Beschreibung des Ansatzes findet sich in Samaniego et al (2013) und Boeing et al (2022).

Die Daten liegen in einer Auflösung von 0,015625°, welche circa 1,2 km entspricht, vor (Boeing et al (2022)). Der statistische Referenzzeitraum des SMI ist 1974 bis 2023.

Projektion: WGS-84 (EPSG: 4326) [variablen lon/lat]

Die Dateien beinhalten die Dürreintensitäten in der Vegetationsperiode April bis Oktober für die Jahre 1950 bis 2025 für den Oberboden (0-25cm) und Gesamtboden (Tiefe variabel, bis maximal 2 Meter), vergl. Abbildungen unter https://www.ufz.de/index.php?de=47252.

Dürre in Gesamtboden und Oberboden

Auf der Karte Dürre Gesamtboden wird jeweils der Bodenfeuchteindex bis zu einer Tiefe bis maximal 2 Meter in 5 Trockenklassen dargestellt. Hier wird tatsächliche Bodentiefe dargestellt, die weniger als 2m betragen kann. Im Mittel über Deutschland ist die tatsächliche Bodentiefe etwa 1,8m. Sie variiert in Deutschland jedoch stark und wird im Modell mHM aus der Bodenübersichtskarte 200 hergeleitet.

Auf der Karte Dürre Oberboden wird jeweils der Bodenfeuchteindex des Oberbodens bis 25 cm Tiefe in 5 Trockenklassen dargestellt.

Wie wird bestimmt, ob Dürre herrscht?

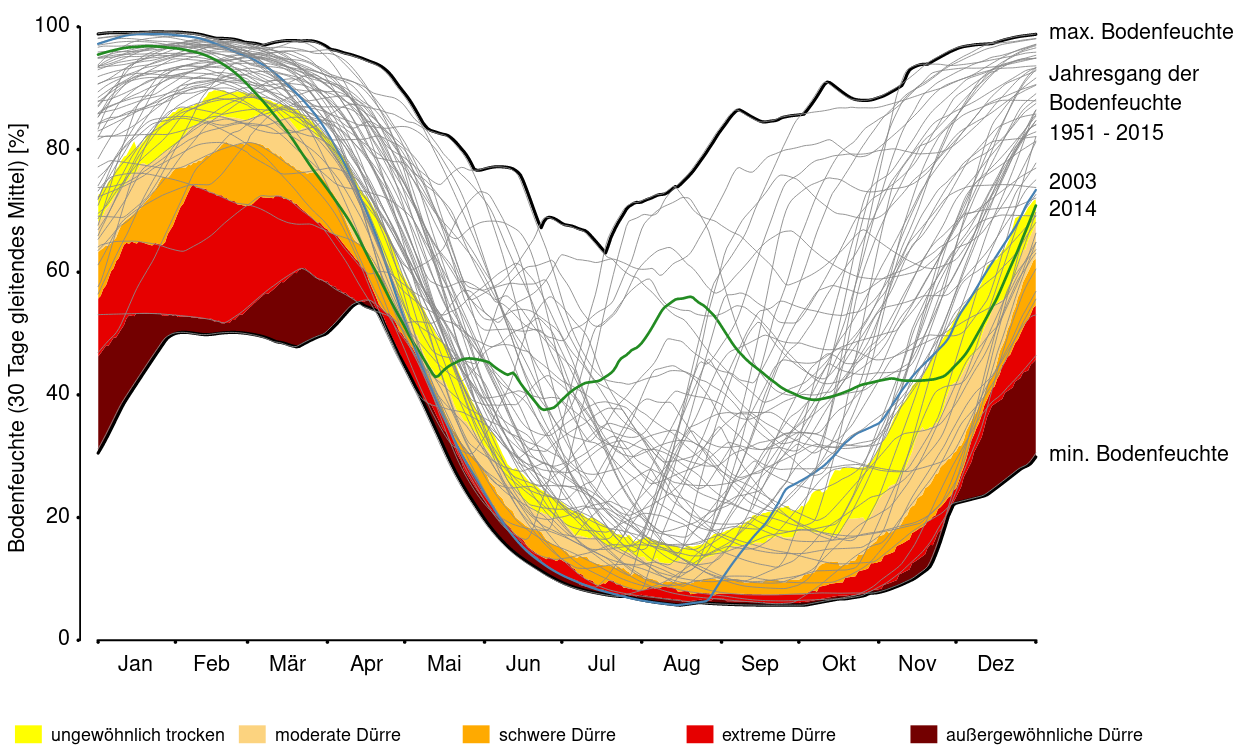

Dürre als Abweichung vom langjährigen Erwartungswert wird in einem sogenannten Perzentilansatz geschätzt. Dies zeigt die folgende Grafik zur agrarischen Dürre an einem Standort in Brandenburg am Beispiel des Oberbodens. Zur Berechnung der Dürre wird ein 14-tägiger Mittelwert berechnet, um statistische Stabilität zu erreichen.

Da Dürre den Vergleich zum Normalzustand zieht, wird im ersten Schritt der jährliche Bodenfeuchteverlauf für den Vergleichszeitraum 1974-2023 herangezogen. Die Abb. oben zeigt alle Jahresgänge von 1951-2015. Die beiden dicken schwarzen Linien zeigen die Spannbreite, also für jeden Tag jeweils den trockensten und den feuchtesten Zustand. Zusätzlich sind die Jahre 2003 und 2014 in blau und grün dargestellt.

Aus dieser Abbildung wird bereits deutlich, dass die Bodenfeuchte in Deutschland im Winter in der Regel höher ist als im Sommer. Dies hängt mit der innerjährlichen Niederschlagsverteilung, der sehr niedrigen Verdunstung im Winter und den höheren Niederschlagsintensitäten im Sommer zusammen.

Erst wenn die aktuelle Bodenfeuchte unter das langjährige 20-Perzentil fällt, also den Wert, der nur in 20% der Jahre in einer langen Zeitreihe erreicht wird, spricht man von Dürre. Die Farben kennzeichnen die Stärke der Dürre. Die Klasse "ungewöhnliche Trockenheit" bezeichnet dabei eine Vorwarnstufe. Die Trockenklassen basieren auf dem Bodenfeuchteindex (SMI), der über das hydrologische Modell mHM berechnet wird und die Bodenfeuchteverteilung über einen 65-jährigen Zeitraum seit 1951 zeigt.

- SMI 0,20 - 0,30 = ~3-Jährlichkeit, ungewöhnliche Trockenheit

- SMI 0,10 - 0,20 = 5-Jährlichkeit, moderate Dürre

- SMI 0,05 - 0,10 = 10-Jährlichkeit, schwere Dürre

- SMI 0,02 - 0,05 = 20-Jährlichkeit, extreme Dürre

- SMI 0,00 - 0,02 = 50-Jährlichkeit, außergewöhnliche Dürre

So bedeutet also ein Wert von 0.3 (ungewöhnliche Trockenheit), dass die aktuelle Bodenfeuchte so niedrig wie in 30% der Fälle von 1951-2015 ist. Genauso bedeutet ein SMI von 0.02 (außergewöhnliche Dürre), dass der Wert nur in 2% der langjährigen Simulationswerte unterschritten wird.

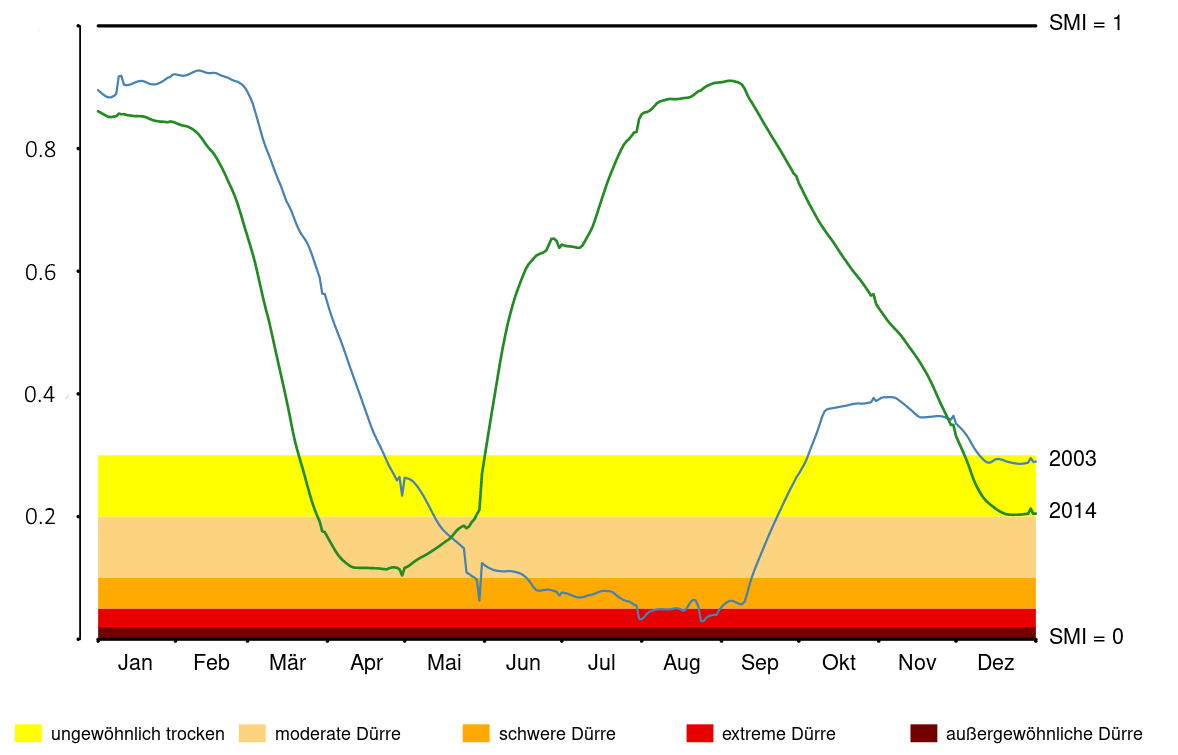

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft für einen Standort in Brandenburg sowohl den Bodenfeuchteindex für die Jahre 2003 und 2014 als auch die Dürreklassen aus der langjährigen Statistik.

In der Version 2 des Dürremonitors werden zusätzlich nasse Abweichungen gezeigt:

- SMI 0,70 - 0,80 = ~3-Jährlichkeit Nässe

- SMI 0,80 - 0,90 = 5-Jährlichkeit Nässe

- SMI 0,90 - 0,95 = 10-Jährlichkeit Nässe

- SMI 0,95 - 0,98 = 20-Jährlichkeit Nässe

- SMI 0,98 - 1,00 = 50-Jährlichkeit Nässe

Eine Beschreibung der Modellkette findet sich bei Marx et al. 2016 und Zink et al. 2016. Die Berechnungen des Bodenfeuchteindex SMI (Samaniego et al. 2013, JHM) erfolgen auf der Grundlage der operationellen hydrologischen Modellierung mit mHM ( www.ufz.de/mhm ). Zusätzlich wird der Zustand des Oberbodens bis 25 cm Tiefe gezeigt, der schneller auf kurzfristige Niederschlagsereignisse reagiert.

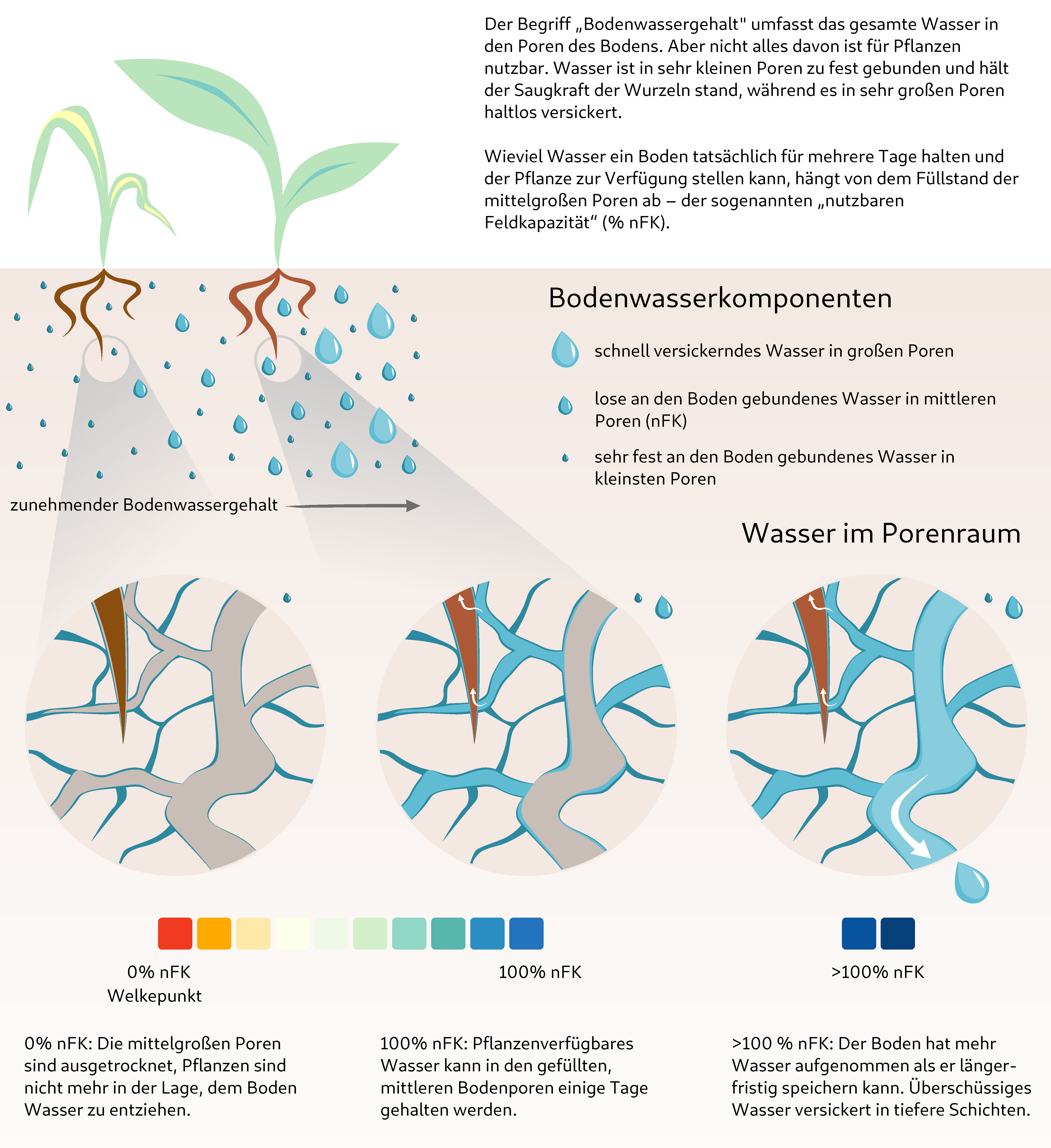

Pflanzenverfügbares Wasser

Der Boden besteht aus festen Bodenpartikeln und dem Porenvolumen, das mit Wasser oder Luft gefüllt ist. Das Porenvolumen ist u.a. abhängig von Bodenart, Lagerungsdichte, Körnung und Gefüge. Unterschiedliche Böden können Wasser unterschiedlich gut speichern. Je kleiner der Porenraum ist, desto besser kann Wasser im Boden gehalten werden.

Berechnung der nutzbaren Feldkapazität

Die Feldkapazität (FK) beschreibt den Wasseranteil, den der Boden gegen die Schwerkraft halten kann (oder das Wasser, welches nach drei Tagen noch nicht weggelaufen ist). Werte über 100 Prozent sind möglich, denn auch bei einer vollen Feldkapazität ist der Boden nicht vollständig mit Wasser gesättigt, da in den Grob- und Makroporen noch Luft enthalten ist. Bei Niederschlag kann der Boden daher mit einem höheren Wassergehalt versehen sein als über die Feldkapazität bestimmt.

Der Welkepunkt (WP) beschreibt den Punkt, ab dem so wenig Wasser im Porenvolumen ist, dass Pflanzen es nicht mehr aufnehmen können.

Die nutzbare Feldkapazität (nFK) beschreibt den Wassergehalt des Bodens zwischen dem Welkepunkt und der Feldkapazität in Prozent. Da der Boden mehr Wasser aufnehmen kann als die Feldkapazität angibt, liegt der Wertebereich zwischen 0 und (je nach Bodenart) >250 Prozent.

Zur Berechnung wird der aktuelle, mit dem Modell mHM berechnete Bodenwassergehalt (BWG) benötigt:

nFK [%] = (BWG [mm] - WP [mm]) / (FK [mm] - WP [mm])

Im UFZ-Dürremonitor wird die tagesaktuelle Bodenfeuchte genutzt, um die Wasserversorgung von Pflanzen mihilfe der nFK zu beschreiben. Dabei wird die Bodenschicht 0-25cm Tiefe genutzt.

Als Richtwerte zur Einordnung von Wasserstress können genutzt werden:

<50% nFK: Landwirtschaftliche Bewässerung zur optimalen Ertragsausbeute notwendig

<30% nFK: Pflanzenwasserstress.

Diese variieren aber u.a. in Abhängigkeit von Pflanzenart und Lagerungsdichte des Bodens.

Entwicklung der letzten 14 Tage - animierte Karten

Verlauf der langjährigen Einordnung - Gesamtboden

Verlauf der langjährigen Einordnung - Oberboden

Verlauf des pflanzenverfügbaren Wassers im Oberboden

0 %nFK, Welkepunkt

< 30 %nFK, Trockenstress

< 50 %nFK, beginnender Trockenstress

Entwicklung der Dürre des letzten Jahres

Dürrefotos

Ausgetrocknete Felder, Flussbetten oder Wälder: In vielen Orten Deutschlands machen sich die Hitzerekorde bemerkbar. Haben Sie Fotos von der Dürre, die Sie mit uns teilen wollen? Hier erfahren Sie, wie es geht.

Laden Sie einfach Ihr Foto im folgenden Formular hoch:

Formular Dürrefotos

Auswahl Ihrer Dürrefotos

Vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen! Hier finden Sie eine Auswahl der Fotos.

Auswahl 2022

Danksagung

Wir danken dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für die tägliche Bereitstellung von aktuellen Wetterdaten. Darüber hinaus danken wir der Europäischen Umweltagentur (EEA), der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), dem European Water Archive, der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), der NASA (National Aeronautics and Space Administration) und dem Global Runoff Data Centre für die Daten, die in den Dürremonitor einfließen.

Die zugrunde liegenden Arbeiten wurden teilweise im Rahmen der Helmholtz Klimainitiative und REKLIM durchgeführt.

Ein besonderer Dank gilt Ben Langenberg, Martin Abbrent, Sven Petruschke, Tom Strempel und Toni Harzendorf (WKDV) für die Unterstützung beim Linux-Cluster und bei der technischen Umsetzung der Homepage.