Globale Agrarproduktion:

Trends und Stabilität

Acht Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Obwohl die aktuell produzierten Mengen an landwirtschaftlichen Produkten ausreichen alle Menschen zu ernähren, sind zehn Prozent unterernährt. Wenn nach Angaben der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2060 zwischen 9 und 12 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben werden, wird sich der Bedarf an Nahrungsmitteln deutlich erhöhen. Die im gleichen Zeitraum zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels lassen erwarten, dass mit deutlichen Ertragseinbußen unter anderem durch höhere Jahresdurchschnittstemperaturen sowie intensivere und häufigere Extremereignisse zu rechnen ist.Neben der raschen Reduktion von Ernteverlusten und Nahrungsmittelabfällen sowie einer wesentlich energieärmeren Ernährung (z. B. vegetarisch) sind ausreichend hohe und stabile Erträge eine große Herausforderung für die Landwirtschaft.

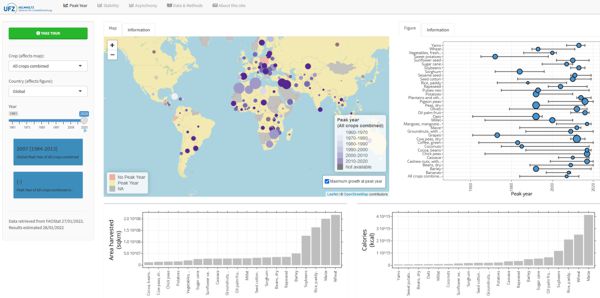

Das hier verfügbare interaktive Webtool nutzt jährlich aktualisierte Daten der Weltagrarorganisation FAO und gibt Aufschluss darüber, wie die zeitliche Entwicklung der Produktion der 35 global wichtigsten Kulturpflanzen in den 109 Staaten der Erde ist, die 99 Prozent der Anbaufläche dieser Kulturen ausmachen. Zugleich zeigt es für diese Länder an, ob eine maximale jährliche Produktionssteigerung erreicht wurde und wie stabil bzw. asynchron die Produktion ist.Seit den 1960er Jahren ist die globale Nahrungsmittelproduktion deutlich gestiegen. Ein Grund für den Produktionsanstieg ist die Ausdehnung der Fläche für die Landwirtschaft. Mittlerweile hat der Mensch bereits 70 Prozent der terrestrischen Erdoberfläche in Nutzung genommen: für Grünland, Acker, Verkehrsinfrastruktur oder Siedlungen. Die verfügbare Fläche ist jedoch (offensichtlich) begrenzt und die Expansion der landwirtschaftlichen Fläche kann die beobachteten Produktionssteigerungen nur bedingt erklären.

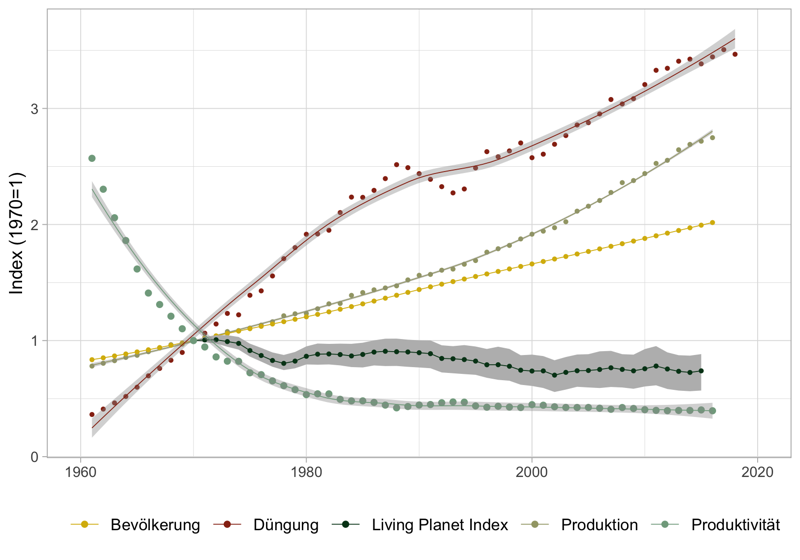

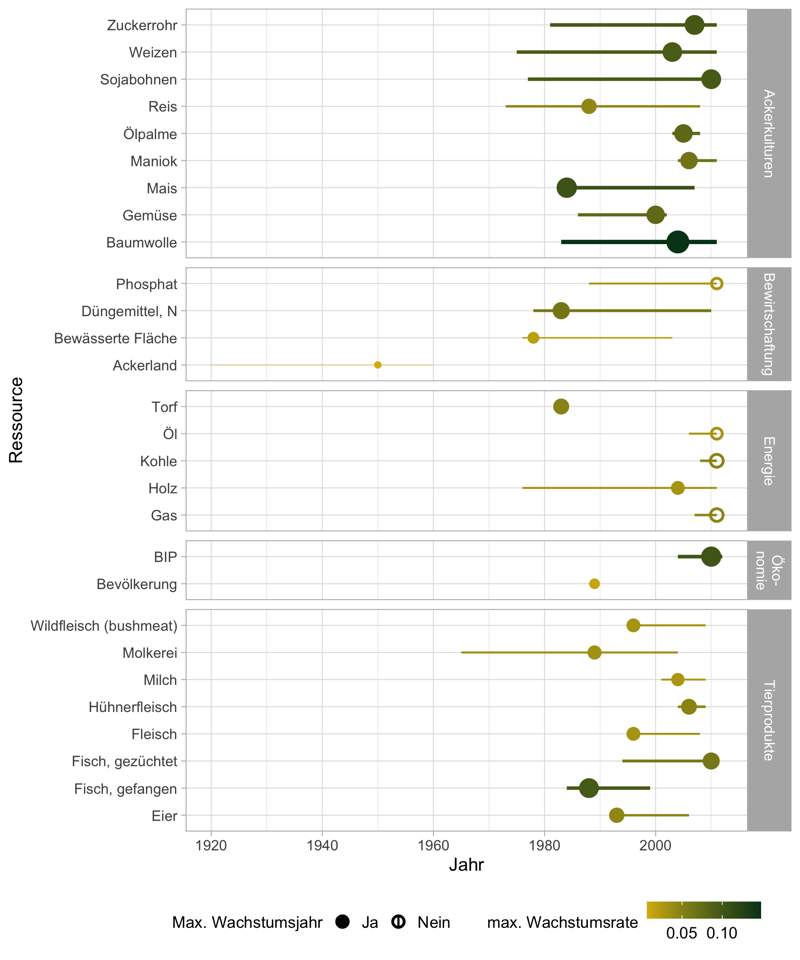

Die enormen Ertragsteigerungen der vergangenen Jahrzehnte wurde vor allem durch eine höhere Intensität der Landnutzung möglich: Es wurden mehr Dünger und Pestizide ausgebracht und auf immer mehr Flächen kommen Bewässerungsanlagen zum Einsatz. Bei Zuwachsraten der Agrarflächen, beim Stickstoffeinsatz und bei vielen nachwachsenden Ressourcen, also vor allem auch Nahrungsmitteln, wurde die maximale jährliche Produktionssteigerung bereits überschritten (s. Peak Year).

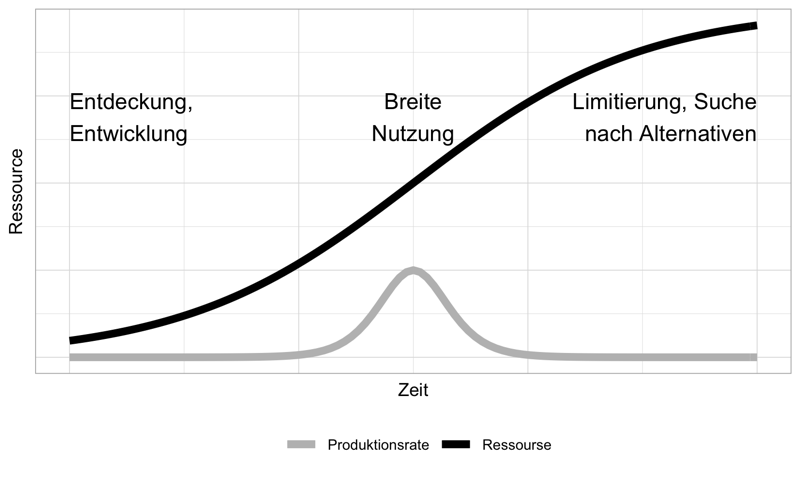

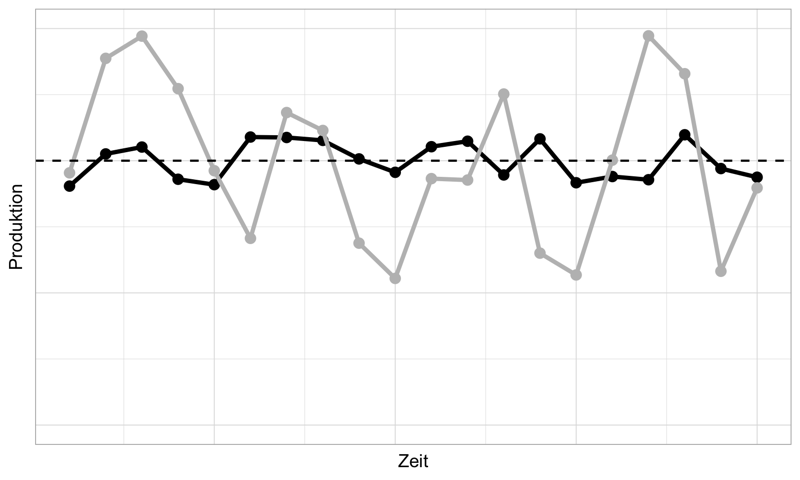

Nachhaltige Ressourcen galten lange Zeit als unbegrenzt nutzbar, doch das hat sich als Trugschluss erwiesen. Global gesehen haben 18 dieser Ressourcen wie beispielsweise Fleisch, Milch, Reis, Mais, Weizen oder Fisch ihren Höhepunkt der jährlichen Zuwachsraten bei Produktion, Ernte oder Fang bereits erreicht. Dieser Zeitpunkt, an dem die Produktionsraten ihren Höhepunkt erreichten, bevor sie dann wieder zurückgingen, definierten die Forscher als sogenanntes „Peak rate year“ – also das Jahr mit der maximalen Steigerungsrate bei Ernte, Produktion oder Fang (s. Abbildung).

Dieses für jede Ressource unterschiedliche Jahr definierten die Forscher als „Peak Year“. Der Begriff „Peak“ wurde in den 1970er bekannt, als der Rückgang der Förderrate von Rohöl ab einem bestimmten Jahr als „Peak Oil“ diskutiert wurde. Die UFZ-Forscher setzten für die Suche nach dem Peak-Jahr für die nachwachsenden Ressourcen keine Modelle ein, wie das die Wissenschaftler zuvor im Fall des „Peak Oil“ taten, sondern nutzten statistische Methoden (Seppelt et al. 2014).

Im interaktiven Webtool kann einzeln zu unterschiedlichen Ländern und für die 35 wichtigsten Kulturpflanzen nach der Existenz von Peak-Jahren analysiert werden. Peak-Jahre aller anderen Ressourcen (insb. Tierprodukte), wurden nur innerhalb der Originalpublikation ausgewertet.

Abbildungen basierend auf (Seppelt et al. 2014).

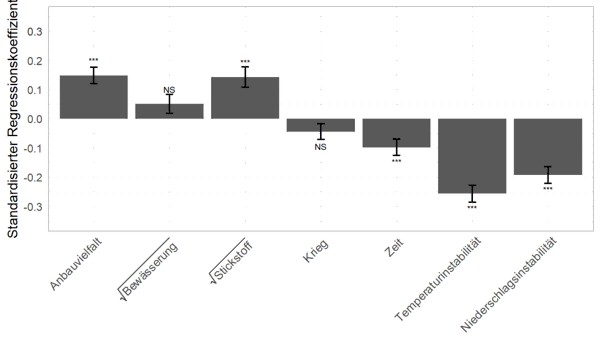

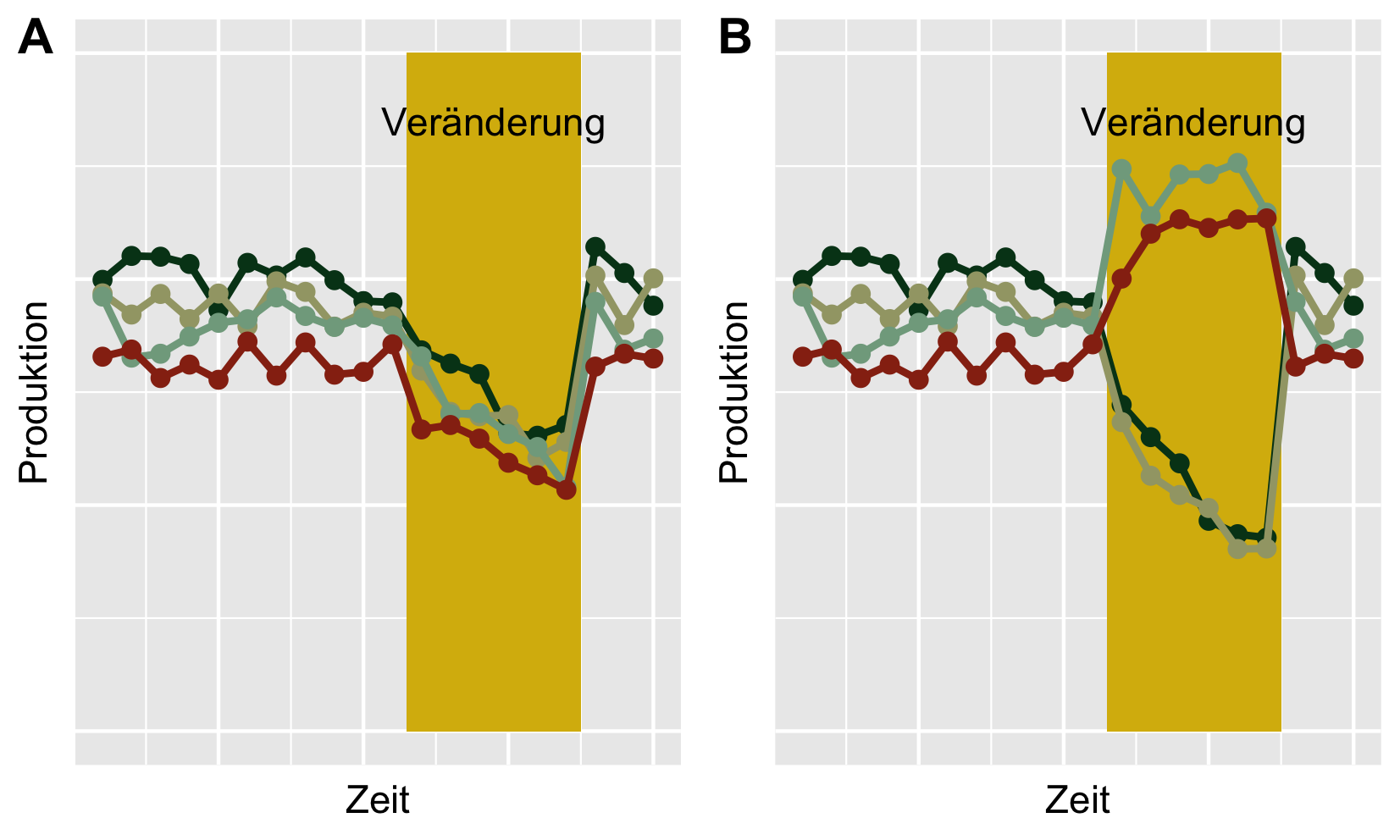

Eine stabile Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten ist angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung und des Klimawandels von großer Bedeutung. Ein Faktor für mehr Produktionssstabilität ist die Diversität der Nutzpflanzen: Eine größere Anzahl verschiedener Feldfrüchte mindert das Risiko eines kompletten Ernteausfalls, da in der Regel nicht alle Kulturen gleichermaßen von Pflanzenkrankheiten, Schädlingen oder klimatischen Extremereignissen (z. B. Hochwasser oder Dürren) betroffen sind (Egli et al. 2020, Egli et al. 2021, Egli et al. 2021).

Global gesehen gehört die Anbauvielfalt neben dem Düngereinsatz zu den wichtigsten stabilisierenden Faktoren, während insbesondere klimatische Schwankungen die Produktionsstabilität verringern (Egli et al. 2020). Zudem hat sich die Produktionsstabilität über die vergangenen Jahrzehnte verringert.

Eine stabilere Produktion lässt sich außerdem erzielen, wenn im Boden das Zusammenwirken von Pilzen, Mikroorganismen und Kleinstlebewesen intakt ist und auf den Flächen Vögel und Insekten Schaderreger bekämpfen. Auch eine diverse und kleinräumige Landbewirtschaftung sowie die stetige züchterische Entwicklung von Nutzpflanzen, um diese den sich verändernden äußeren Bedingungen anzupassen, können Erträge stabilisieren (Tester et al. 2010, Egli et al. 2021).

Abildung basierend auf Egli et al. 2020.

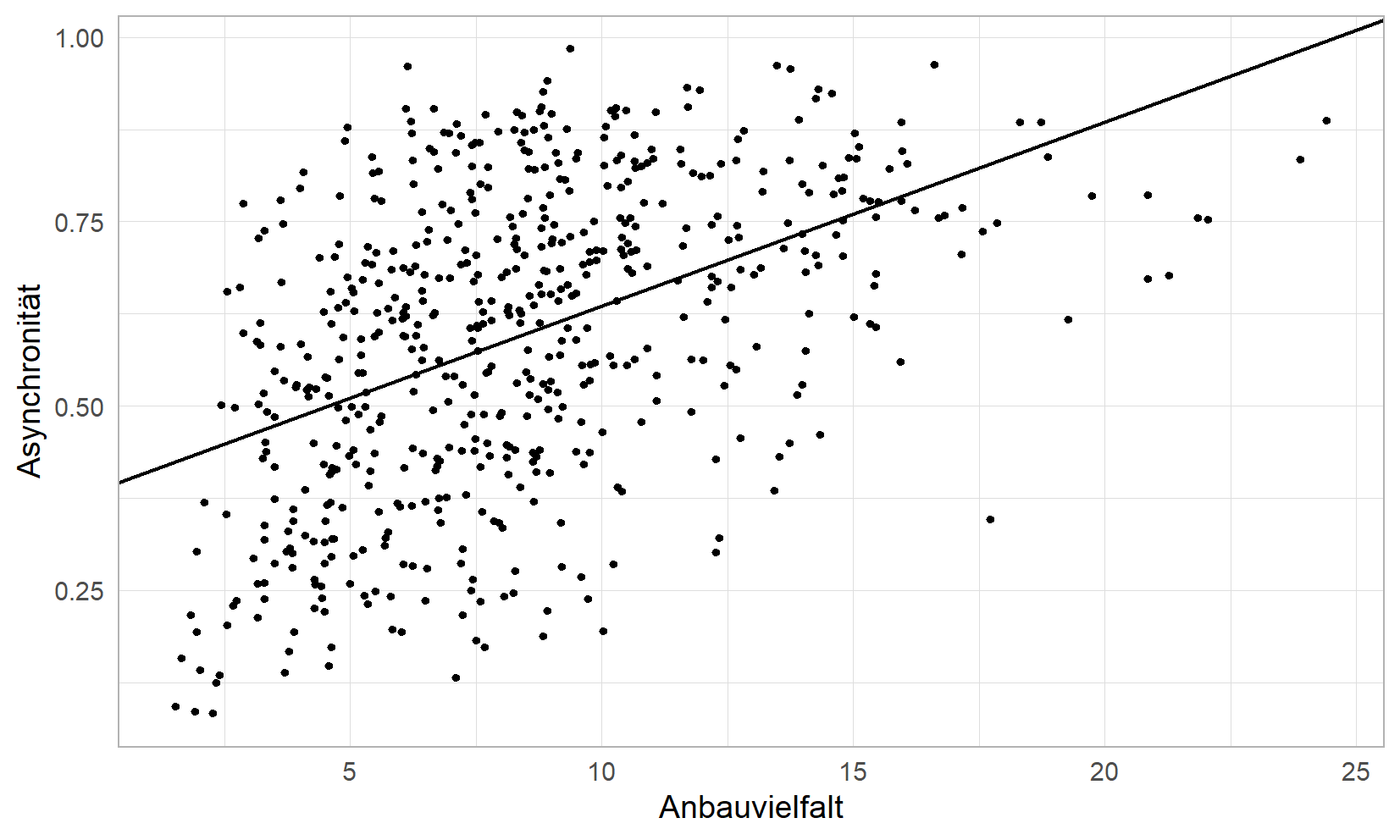

Zur Erhöhung der Ernährungssicherheit ist es wichtig, dass es nicht gleichzeitig zu Produktionsverlusten mehrerer Kulturen kommt, diese also möglichst asynchron sind (Mehrabi & Ramankutty 2019). Eine höhere Diversität von Agrarkulturen wirkt sich positiv auf Asynchronität aus, insbesondere wenn die angebauten Kulturen unterschiedlich auf verschiedene Bedingungen reagieren (Egli et al. 2020, Egli et al. 2021).

Asynchronität der Anbaukulturen ergibt sich beispielsweise durch Unterschiede in der zeitlichen Abfolge, in der auf Ackerflächen Feldfrüchte ausgesät und geerntet werden, oder in der Variation der Phänologie, also der unterschiedlichen zeitlichen Entwicklung in der Vegetationsperiode. Asynchronität entsteht auch durch den Anbau von Kulturen, die unterschiedlich auf klimatische Bedingungen reagieren oder verschiedene Anforderungen an die Bewirtschaftung haben. Je unterschiedlicher die Feldfrüchte sind, umso geringer das Risiko, dass bei einem Unwetter, Hochwasser oder anderen Ereignissen die komplette Ernte vernichtet wird.

Abbildungen basierend auf (Egli et al. 2020)

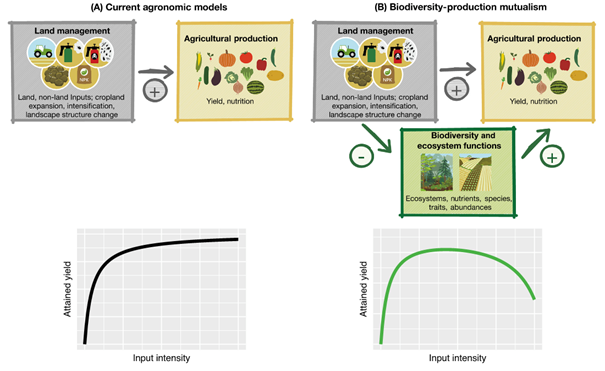

Die Art und Weise, wie der Mensch derzeit Landnutzung betreibt, ist laut Weltbiodiversitätsrat der entscheidende Treiber für den Rückgang der Artenvielfalt (Diaz et al. 2019). Solange eine Steigerung von Agrarproduktion mittels höherer Bewirtschaftungsintensität als Standartantwort auf die Frage nach Nahungssicherheit gesehen wird, wird Landnutzung weiterhin der entscheidende Treiber von den Artenverlust sein. Übersehen wird dabei, dass die landwirtschaftliche Produktion von funktionierenden Ökosystemen abhängt, die ohne eine intakte Artenvielfalt nicht möglich wären. Die Biodiversität wird damit zu einem entscheidenden landwirtschaftlichen Produktionsfaktor: Vögel und Insekten fressen Schädlinge. Bodentierchen, Pilze und Bakterien sorgen für einen fruchtbaren Boden. Wird nun die Landwirtschaft intensiviert, erhöht das zwar in vielen Fällen die Ernten, reduziert gleichzeitig aber auch die Artenvielfalt und gefährdet damit langfristig die landwirtschaftlichen Erträge (Beckmann et al. 2019, Zabel et al. 2019)

Daher braucht es andere Lösungen. Dazu zählt zum Beispiel eine vielfältigere Landbewirtschaftung mit kleinräumiger Struktur und stetiger Entwicklung von Nutzpflanzen, die widerstandsfähig gegenüber Pflanzenkrankheiten sind und Nährstoffe besser verwerten können (Seppelt et al. 2020)

- Daily Mirror, UK, 28.1.2015: "Peak chicken" was 2006 - how food production isn't keeping pace with population. (Print/online)

- The Independent, UK, 28.1.2015: Have we reached 'peak food'? Shortages loom as global production rates slow” (Print/online )

- ORF, Austria: Das Riesenwachstum ist vorbei „Peak Food“ ist das neue „Peak Oil“ (online)

- Nature, UK, 14.01.15: Resource use peaks worldwide (Print/online)

- TopAgrar, German, 19.1.2015: Nachwachsende Rohstoffe nicht unbegrenzt verfügbar (online)

- Deutschlandfunk, Germany, 5.03.2015: Der Kampf um die Böden (Radio/online)

- Tagesspiegel, Germany, 21.02.15: Schluss mit der Agrarromantik! (Print)

- detector.fm Forschungsquartett. 22.10.2015. Landschaftsökologie: Die Grenzen des Wachstums

Geht da noch mehr? (PodCast, 7:20)

Die Diskussion um die aktuelle Art und Weise der Landbewirtschaftung wird häufig auch vor einer historischen Perspektive geführt, die die letzten 10.000 Jahre der Ausbreitung des Menschen auf dem Planeten als Erfolgsgeschichte mit einer Vielzahl an Innovationen sieht. Darzustellen, was diese Entwicklung befördert oder gehemmt hat, würde hier zu weit führen. Wir empfehlen hier die Bücher von James Suzman oder von Juval Harari, die nicht nur die ökologischen, sondern auch die sozialen und ökonomischen Aspekte dieser Transformation beleuchten.

- Harari, Yuval Noah 2019. Eine kurze Geschichte der Menschheit. 31. Auflage. München: Pantheon.

- Harari, Yuval Noah 2020. Homo deus: eine Geschichte von Morgen. 13. Auflage in C.H. Beck Paperback. C.H. Beck Paperback 6329. München: C.H. Beck.

- Rosling, Hans, Anna Rosling Rönnlund, and Ola Rosling. 2020. Factfulness: wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. 8. Auflage, Ungekürzte Ausgabe. Berlin: Ullstein.

- Suzman, James. 2021. Sie nannten es Arbeit: eine andere Geschichte der Menschheit. 1. Auflage. München: C.H. Beck.

Globale Analysen und Auswertungen, wie die hier dargestellten, lassen regionale und lokale Gegebenheiten außer Acht. Um sich dem Anzunähern und eine bessere Vorstellung von der Lebensweise der unterschiedlichsten Menschen auf der Erde zu machen, empfehlen wir einen Besuch auf der Seite DollarStreet von gapmider.org. Hier finden sich unzählige Fotos des

in Abhängigkeit des verfügbaren Einkommens von weniger als 2 US-$ pro Tag bis zu mehr als 32 US-$ pro Tag (sämtlich in englisch).

Video

Pressemitteilungen

Zeitliche Anbauvielfalt stabilisiert landwirtschaftliche Produktion (19.12. 2020)

Wie wirken die Ausweitung oder Intensivierung von Ackerbau auf globale Agrarmärkte und Biodiversität? (3.7.2019)

Wieviel Natur verlieren wir durch höhere Erträge? (10.04.2019)

Nachwachsende Ressourcen kommen an ihre Grenzen (14.01.2015)

Kontakt

Prof. Ralf Seppelt

Leiter Department Landschaftsökologie, UFZ

Tel. +49 341 235 1250

ralf.seppelt@ufz.de