09.01.2025

Am 15. November 2024 erhielt Adrian Avellaneda Vergara den 3. Preis für das beste Poster auf der iDiv-Konferenz

Mit dieser Auszeichnung wird Adrians außergewöhnliche Arbeit gewürdigt, mit der er eine sinnvolle Verbindung zwischen Mensch und Natur herstellt und das öffentliche Verständnis und die Unterstützung für den Insektenschutz fördert. Adrian arbeitet mit dem Ökotourismusunternehmen Rainforest Expeditions und lokalen peruanischen Gemeinden und entwickelte dieses wirkungsvolle Projekt als Teil seiner Masterarbeit. Die Jury lobte Adrians wissenschaftliches Poster für seine hervorragende wissenschaftliche Kommunikation. Sein Poster schaffte es, komplexe wissenschaftliche Informationen auf eine ansprechende und für die Öffentlichkeit zugängliche Weise zu vermitteln.

09.01.2025

Am 11. September 2024 erhielt Dr. Rachel Oh auf der Konferenz der Gesellschaft für Ökologie für Deutschland, Schweiz und Österreich (Gfö) den renommierten Gfö-Preis

Mit dieser alle zwei Jahre verliehenen Auszeichnung werden herausragende Nachwuchsökolog:innen für die Förderung der ökologischen Forschung gewürdigt. Rachel wurde für ihren herausragenden Beitrag zur Gestaltung zukunftsfähiger Landschaften geehrt, die die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die menschliche Gesundheit verbessern und globale Herausforderungen angehen. Die Jury lobte Rachel für ihre außergewöhnlichen wissenschaftlichen Beiträge, einschließlich ihrer Forschungsagenda, ihrer Veröffentlichungen und Kooperationen, ihrer exzellenten Wissenschaftskommunikation und ihres Engagements als Mentorin der nächsten Forschendengeneration.

10.12.2024

Julia von Gönner wurde am 9. Oktober mit dem Forschungspreis für Citizen-Science “Wissen der Vielen” ausgezeichnet.

Die Auszeichnung würdigt ihren Beitrag im Projekt „FLOW: Fließgewässer erforschen – gemeinsam Wissen schaffen”, das in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und zahlreichen engagierten Bürgergruppen in ganz Deutschland durchgeführt wird, zur Förderung der Citizen-Science in Deutschland und insbesondere auch ihre Publikation „Citizen science shows that small agricultural streams in Germany are in a poor ecological status” . Das Projekt habe durch seine innovative Herangehensweise und die Einbindung verschiedener Interessengruppen maßgeblich zur Erweiterung des Wissens über Fließgewässer beigetragen, so das Preiskomitee. Die Projektkoordinatorin Julia von Gönner und das FLOW-Team erhalten ein Preisgeld von 20.000 Euro.

.jpg)

Preisverleihung Citizen Science ©Claudia Höhne

13.06.2023

Wissenschaftler unterstützen den Green Deal der EU und weisen die ungerechtfertigte Argumentation gegen die Verordnung zur nachhaltigen Nutzung und das Naturwiederherstellungsgesetz zurück

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sehr besorgt über die laufenden Diskussionen über den Green Deal der EU. Besonders besorgniserregend ist die aktuelle Kritik an der Verordnung zur nachhaltigen Nutzung (SUR) und dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur (NRL). Wir fordern die politischen Entscheidungsträger auf, das Gesetzgebungsverfahren für die SUR und das NRL fortzusetzen, und laden die Gegner des Green Deal zu einer Konsultation mit Wissenschaftlern ein.

Der Aufruf wurde von 17 Wissenschaftlern geleitet und von 3.339 Wissenschaftlern aus den EU-Mitgliedstaaten und 17 weiteren Ländern unterzeichnet.

Lesen Sie unsere Erklärung hier:

English // Czech // Dutch // Finnish // French // German // Hungarian // Polish // Slovak // Spanish

09.03.2021

Dr. FOREST - Vielfalt der Wälder beeinflusst die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden: Video Veröffentlichung

Folgen Sie diesem Link zum Youtube Video

Frisch aus der Presse, das Dr. FOREST Video, das während des jährlichen Dr. FOREST Treffens, das vom 1. bis 3. März stattfand, veröffentlicht wurde. Die ESS-Forscher Kevin Rozario, Rachel Oh und Prof. Aletta Bonn tragen zusammen mit dem ehemaligen Teammitglied Dr. Melissa Marselle und den Neurowissenschaftlern Prof. Erich Schröger, Dr. Dagmar Müller und Dr. Urte Roeber von der Universität Leipzig dazu bei, indem sie die Auswirkungen von visueller und akustischer Waldvielfalt sowie von Waldspaziergängen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden untersuchen.

26.01.2021

Straßenbäume als Mittel gegen Depressionen

Forscher zeigen: Bäume bereichern nicht nur die Stadtnatur, sondern könnten auch die seelische Gesundheit stärken

Klicken Sie hier für den Beitrag bei Sachsen Fernsehen

Mehr Straßenbäume in Städten (wie hier im Leipziger Stadtzentrum) können dazu beitragen, die psychische Gesundheit, aber auch das lokale Klima, die Luftqualität und den Artenreichtum zu verbessern. (Foto: Philipp Kirschner)

Mehr Straßenbäume in Städten (wie hier im Leipziger Stadtzentrum) können dazu beitragen, die psychische Gesundheit, aber auch das lokale Klima, die Luftqualität und den Artenreichtum zu verbessern. (Foto: Philipp Kirschner)

Medienmitteilung vom 25. Januar 2021 von Sebastian Tilch, Medien und Kommunikation am iDiv, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig)

11.09.2020

Dr. FOREST fieldwork

Während der Feldarbeiten in den Wäldern von Hainich, Thüringen, Deutschland, den TREEWEB-Standorten zwischen Brüssel und Gent in Belgien und dem Wald Białowieża in Polen wurden im Rahmen des Dr. FOREST-Projekts zur Untersuchung der Auswirkungen der Waldbiodiversität auf Gesundheit und Wohlbefinden Fotos von vorselektierten Waldflächen mit der Absicht gemacht, unterschiedliche Gradienten der Waldbiodiversität zu erfassen.

09.09.2020

Ein Meilenstein für das von ESS-Wissenschaftlerinnen Dr. Marselle und Prof. Bonn herausgegebene Buch!

Das Open-Access-Buch "Biodiversity and Health in the Face of Climate Change" wurde fast 285 000 Mal heruntergeladen - und gehörte 2019 zu den 25 % der am häufigsten heruntergeladenen Springer E-Books "Earth and Environmental Sciences". Auch Sie können das Buch hier lesen.

05.09.2020

Wie geht es unseren Insekten?

Susanne Hecker, Volker Grescho und Rebekka Sontowski vom Citizen Science-Projekt InsektenMobil des UFZ/iDiv in der Dokumentation des MDR zeigen innovative Methoden der Insektenforschung.

03.09.2020

VielFalterGarten

Projektwebsite: http://www.vielfaltergarten.de

Viele heimische Tagfalterarten sind in ihrem Bestand bedroht. Daten des Deutschen Tagfaltermonitorings (TMD) zeigen einen negativen Trend in der Populationsentwicklung für 25 von 69 ausgewerteten Tagfalterarten in Deutschland im Zeitraum 2006-2018 (TMD 2019). Dem Verlust der Schmetterlingsvielfalt zu begegnen, ist das Ziel des Projektes „VielFalterGarten“, für das die drei Projektpartner ‒ das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, der BUND Leipzig und die Stadt Leipzig ‒ gemeinsam auf die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtverwaltung Leipzig setzen.

Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler – sogenannte Citizen Scientists – erhalten im Rahmen des Projektes umfassende Informationen über das Aussehen, die Vielfalt und die Ökologie heimischer Schmetterlingsarten. Mit diesem Wissen können sie sich aktiv an der Beobachtung und der Schaffung von Lebensräumen für Tagfalter im urbanen Raum beteiligen und ihre Kenntnisse an andere weitergeben. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und der Bevölkerung sollen langfristige Aktivitäten zum Schutz der Tagfalter in Leipzig initiiert werden. Das Projekt soll aufzeigen, dass ein gezielt geförderter Wissensaustausch zwischen Forschenden und den Akteuren der Gesellschaft einen Mehrwert für alle Akteursgruppen und die Natur darstellt.

"VielFalterGarten" ist ein Kommunikations- und Bildungsprojekt, das modellhaft aufzeigen will, wie eine biodiversitätsfördernde Entwicklung urbaner Räume für Tagfalter gelingen kann. Das Projekt verfolgt dabei vier Maßnahmenschwerpunkte:

- Bildung: Das Wissen über Tagfalter und naturschutzförderndes Gestalten und Bewirtschaften von öffentlichen Grünflächen und privaten Gärten soll gefördert werden. Bürgerinnen und Bürger sollen befähigt werden, durch regelmäßige Beobachtungen Schmetterlinge kennenzulernen und selber Schutzmaßnahmen durchzuführen. Ziel ist es, sie zur Diskussion über die Förderung der biologischen Vielfalt, Schmetterlingsschutz und Klimawandelanpassung anzuregen, Ansichten zu konventionellem Gärtnern zu hinterfragen und zu ändern, sowie zum Handeln im unmittelbaren Umfeld zu motivieren.

- Schmetterlingsschutz: Tagfalter sollen durch das gezielte Ausbringen von Futterpflanzen und Nektarquellen, die Anlage von Blühstreifen und zum Beispiel verändertes Mahdregime in privaten und öffentlichen Grünflächen in Leipzig gefördert werden.

- Citizen Science: Bürgerinnen und Bürger sollen sich an einem Monitoring der Maßnahmen beteiligen, wodurch ein Verständnis für die Schmetterlingsökologie sowie eine Bereitschaft zu eigenständigen Beiträgen zum Naturschutz entstehen soll.

- Netzwerkbildung: Durch die gezielte Vernetzung unterschiedlicher Akteure im urbanen Raum werden nachhaltige Kooperationen geschaffen, um das Modellprojekt langfristig in Leipzig zu etablieren und Vorbild für weitere Städte zu werden.

01.09.2020

Bildung alleine reicht nicht

Der Naturschutzpolitik gelingt es zu selten, das Verhalten der Menschen zu ändern

Es ist ein bekanntes Problem: Zu selten führt das, was Politikerinnen und Politiker an Initiativen, Empfehlungen oder Strategien auf dem Gebiet des Naturschutzes verkünden, dazu, dass die Menschen ihr Alltagsverhalten wirklich ändern. Ein deutsch-israelisches Forscherteam unter Führung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) hat sich mit den Gründen befasst. Demnach nutzen die von der Politik vorgeschlagenen Maßnahmen die Bandbreite der möglichen Verhaltenseingriffe nicht genügend aus und benennen zu selten die eigentlichen Zielgruppen, schreiben sie im Fachmagazin Conservation Biology. 01.09.2020

Bürgerwissenschaftliche Umfrage zum Schmetterling Apharitis cilissa im Jahr 2020

In der Zeitung HaAretz ("Das Land") wurde ein Artikel veröffentlicht, der die Ergebnisse der Citizen Science-Umfrage zum Schmetterling Apharitis cilissa im Jahr 2020 beschreibt, aus der hervorgeht, dass seine größte Population in der israelischen Küstenebene im Zeitraum 2006-2020 um 99,7% zurückgegangen ist. Artikel auf Hebräisch: https://www.haaretz.co.il/nature/.premium-MAGAZINE-1.9102147

Die Forschungsergebnisse wurden auch in einem Interview mit einem Radiosender in einer populärwissenschaftlichen Sendung aufgegriffen (Minute 00:22:40): https://omny.fm/shows/three-who-know-2/31-8-2020

06.05.2020

Bürger schaffen Wissen: "2020 ist ein guter Zeitpunkt" - im Gespräch mit der AG Weißbuch"

Link zum Beitrag von Florence Mühlenbein

"Es geht darum, neue Wege und das Transformationspotenzial für eine innovative Zusammenarbeit von gesellschaftlichen Akteuren und Wissenschaft zu fördern" -- Bürger schaffen Wissen hat mit Prof. Aletta Bonn und Susanne Hecker als Mitglieder des Lenkungskreises der AG Weißbuch über die Weiterentwicklung des Grünbuchs Citizen Science zu einem Weißbuch gesprochen.

30.09.2019

Erforschung der Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt und menschlicher Gesundheit

Vermeidbare, nicht übertragbare Krankheiten wie psychische Erkrankungen, Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen 77 % der gesamten Krankheitslast in Europa aus und treiben die Kosten des Gesundheitswesens erheblich in die Höhe. Die Zunahme der nicht übertragbaren Krankheiten und der Verlust der biologischen Vielfalt gehören zu den größten globalen Herausforderungen, denen sich die moderne Gesellschaft heute gegenübersieht. Während die biologische Vielfalt das zentrale Lebenserhaltungssystem des Menschen auf unserem Globus darstellt, sind menschliche Aktivitäten auch für den zunehmenden Verlust der biologischen Vielfalt verantwortlich. Um unsere Gesundheit zu verbessern und unsere Umwelt zu schützen, müssen wir besser verstehen, welche Bedeutung die biologische Vielfalt für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen hat.

Die Wissenschaft beginnt zunehmend zu entschlüsseln, wie sich die biologische Vielfalt auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden auswirkt. Auf der Grundlage dieser Forschung beginnen wir, die verschiedenen Mechanismen zu verstehen und herauszufinden, welche Dosierung der biologischen Vielfalt erforderlich ist, um unsere Gesundheit zu verbessern. Um zu verstehen, wie sich die biologische Vielfalt auf unsere Gesundheit auswirkt, müssen viele verschiedene Disziplinen einbezogen werden. Oft werden jedoch Informationen aus einem wissenschaftlichen Bereich nicht mit denen aus einem anderen wissenschaftlichen Bereich ausgetauscht.Es gilt, dieses Silo-Denken aufzubrechen und das vorhandene Wissen so zu ordnen und zu synthetisieren, dass das „große Ganze“ sichtbar wird. In der wunderschönen Landschaft von Schloss Herrenhausen in Hannover treffen sich 28 europäische Experten aus den Bereichen öffentliche Gesundheit, Medizin, Psychologie, Ökologie und Geographie zu einem Workshop, der von Dr. Melissa Marselle und Prof. Aletta Bonn organisiert wird, um einen Rahmen zu diskutieren, der die verschiedenen Möglichkeiten beschreibt, wie die biologische Vielfalt die menschliche Gesundheit und das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden beeinflusst.

Ein Rahmen für biologische Vielfalt und Gesundheit ist erforderlich, um sowohl Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens als auch Naturschutzexperten die Arbeit zu erleichtern. Dieser Rahmen kann die Entwicklung natürlicher „Gesundheitstherapien“ unterstützen, bei denen artenreiche Umgebungen genutzt werden, um Stress und Depressionen abzubauen oder körperliche Aktivität zu fördern. Die Bewirtschaftung der biologischen Vielfalt könnte daher einen weltweit wichtigen (natürlichen) Gesundheitsdienst darstellen.

Symposium "Exploring pathways linking biodiversity to human health and well-being" 25th – 27th of September 2019.

Symposium "Exploring pathways linking biodiversity to human health and well-being" 25th – 27th of September 2019.

15.07.2019

Lab Retreat Bayerischer Nationalpark

Im Juni fand unser jährliches Lab Retreat im Nationalpark Bayerischer Wald statt. Der 1965 gegründete NP Bayerischer Wald ist ein Bergmischwald, das größte Waldschutzgebiet Mitteleuropas, bekannt für seine strenge ökologische, prozessorientierte Naturschutzpolitik („Natur Natur sein lassen“) und eine interessante Biodiversitätsentwicklung nach einem großen Borkenkäferbefall 1983/84 und auch in den Folgejahren. PD Dr. Marco Heurich begrüßte uns mit einer Führung durch die NP-Forschungsflächen (https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/forschung/projekte/index.htm), die z.B. die Populationsdynamik und die Auswirkungen des Borkenkäfers und die Regeneration der natürlichen Vegetation, die Waldkarbondynamik, das Luchsmonitoring sowie die natürliche Zersetzungsdynamik von Kadavern untersuchen. Neben den wunderbaren Natureindrücken lag der Schwerpunkt des Retreats auf Teambildung und Zusammenarbeit, um die Expertise und das Wissen aller in laufende und kommende Forschungsprojekte einzubringen und neue Ideen voranzutreiben. Der Spaß und das konzentrierte Gleichgewicht, das das Gehen auf einer Slackline erfordert, inspirierte uns auch dazu, neue Ideen zu entwickeln und unsere Teamprojekte auszubauen.

30.08..2018

Mein Freiwilliges Ökologisches Jahr für die Ökosystemforschung

Mein Name ist Sophia Padelat, seit September 2017 absolviere ich ein Freiwilliges Ökologisches Jahr am UFZ-Department Ecosystem Services (ESS). Zu den Aufgaben des Departments gehören die wissenschaftlich fundierte Erfassung, Bewertung und das bessere Verständnis des Zustands von Ökosystemen und deren Nutzen für den Menschen.

.jpg) Sophia Padelat

Sophia Padelat

Dass die wissenschaftliche Arbeit des Ressorts aktuell ist, zeigen auch die bundesweiten politischen Aktivitäten zum Insektensterben, das in aller Munde ist. So steht im diesjährigen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, dass die Bekämpfung des Insektensterbens eine der politischen Aufgaben ist. Es ist also Zeit zu handeln.

Insekten sind Teil von Ökosystemen, zum Beispiel als Bestäuber sind sie wichtige natürliche Dienstleister. Die Abteilung ESS setzt partizipative Methoden ein, um die biologische Vielfalt zu erfassen. Dazu gehört die Forschung mit Menschen, auch Citizen Science genannt. Am UFZ wurde das Tagfalter Monitoring Deutschland (TMD) initiiert, das von Freiwilligen getragen wird.

Mein FÖJ am UFZ gibt mir Einblicke in dieses freiwillige Forschungsprojekt und in die wissenschaftliche Bearbeitung von Citizen Science-Themen. Erst kürzlich habe ich an einem TMD-Workshop teilgenommen. Ich lernte den Ablauf eines solchen Workshops kennen und erfuhr zum Beispiel mehr über den Schmetterlingsschutz, den Einfluss des Klimawandels und die Gefährdung der Schmetterlinge. Natürlich war auch das Insektensterben ein Thema, denn verschiedene Schmetterlingsarten sind bedroht oder wahrscheinlich schon ausgestorben.Mit dem Beginn der wärmeren Temperaturen beginnen die Transektzählungen in Deutschland und ich kann auch die Arbeit an einem Transekt in Leipzig unterstützen. Dies gibt mir die Möglichkeit, die Forschung im Bereich der Ökosystemdienstleistungen in der Praxis kennenzulernen. Ich freue mich auf die Arbeit im „Feld“ und bin gespannt, was mich in der zweiten Hälfte meines Freiwilligenjahres erwartet.

Ich bedanke mich bei meinen UFZ-Kollegen Elisabeth Kühn (Department Biozönoseforschung) und Prof. Dr. Andreas Zehnsdorf (Department Umwelt- und Biotechnologiezentrum) für die Möglichkeit, am TMD teilzunehmen, sowie bei meinen Mentoren Dr. Anett Richter und Prof. Aletta Bonn (Department Ökosystemdienstleistungen).

Sophia Padelat, FÖJlerin am UFZ

14.05.2018

iDiv-Praktikum Zusammenfassung von Liyana Nayan

Während meiner Semesterferien nahm ich an einem fünfwöchigen Praktikum in der Forschungsgruppe Ecosystem Services am iDiv teil. Ich hatte die Gelegenheit, mit Dr. Emilie Crouzat im H2020-Projekt ECOPOTENTIAL zusammenzuarbeiten und die kulturellen Ökosystemleistungen (CES) in drei Nationalparks in Europa zu bewerten: im Schweizer Nationalpark, im österreichischen Nationalpark Kalkalpen und im Nationalpark Peneda-Gerês in Portugal. Meine Hauptaufgabe bestand darin, eine Umfrage zu entwerfen, die im Sommer 2018 in den Parks durchgeführt werden soll. Das Hauptziel der Umfrage ist es, herauszufinden, welche CES die Parkbesucher genießen und wie die biophysikalischen Indikatoren der Parks zu den Erfahrungen der Besucher beitragen. Die von uns gesammelten Daten würden dann die Informationen aus den Fokusgruppensitzungen und der geophysikalischen Modellierung ergänzen. Die konkreten Daten würden es uns auch ermöglichen, die Lücken zwischen der Nachfrage und dem Angebot von CES zu beobachten und verschiedene Arten von Möglichkeiten für CES in den Nationalparks zu bewerten. Die Arbeit mit dem ESS-Team an einem laufenden, groß angelegten Projekt hat es mir ermöglicht, mich beruflich und akademisch weiterzuentwickeln, und ich schätze meine Erfahrung mit dem Team sehr!

Liyana Nayan

Msc Ecosystem Services

TU Dresden-IHI Zittau

23.04.2018

Workshops zur Bewertung von Ökosystemleistungen in Bergschutzgebieten

Im Rahmen des Ecopotential-Projekts veranstaltete das ESS-Team (Aletta Bonn, Andrea Büermann, Volker Grescho und Emilie Crouzat) im März und April 2018 drei Workshops zur Bewertung von Ökosystemleistungen in Bergschutzgebieten. Jeder Workshop war an einen der lokalen Parkmanager und wissenschaftlichen Partnern die gemeinsam die Nationalparks untersuchten gerichtet: den Schweizerischen Nationalpark, den Österreichischen Nördlichen Limestone-Nationalpark und den portugiesischen Peneda-Geres-Nationalpark. Für jeden Park und seine Umgebung legten Teilnehmer mit unterschiedlichen Hintergründen (Parkmanager, Tourismus, Naturschutz, Forstwirtschaft ...) gemeinsam Hotspots für kulturelle Ökosystemleistungen fest und diskutierten deren Haupttreiber und Trends. Die Workshops waren auch eine Gelegenheit, die bevorstehende Feldarbeit im Sommer 2018 vorzubereiten, in der die Wahrnehmung und Nutzung der kulturellen Ökosystemleistungen durch die Besucher in den drei Nationalparks gesammelt werden soll.

15.01.2018

Aletta Bonn on landscape restoration

In this 3-minute video by Cambridge Conservation Initiative, Aletta Bonn, Head of Ecosystem Services, Helmholtz-Center for Environmental Research – UFZ, talks about the importance, challenges and good practice in landscape restoration.

“Restoration is a key principle to bring Natural Capital back into landscapes. We should see restoration as an investment into our future and into the future of our children”. Click on the picture to get to the video.

Aletta Bonn on landscape restoration (YouTube)

20.01.2018

Fokusgruppendiskussion über die historische Ökosystemleistungen auf Naturerbeflächen

Mitte Januar fanden zwei Fokusgruppendiskussionen über die Historischen Ökosystemleistungen auf Naturerbeflächen in der Wahner Heide und auf dem Stegskopf statt. Dazu versammelten sich Teilnehmende aus dem Naturschutz, Forst, der Landwirtschaft, von Kultur- und Heimatvereinen und der kommunalen Verwaltung. Bei den Diskussionsrunden tauschten sich die Gruppen über die kulturhistorische und naturräumliche Geschichte der Naturerbeflächen aus. Gemeinsam wurden unterschiedliche Naturleistungen interaktiv anhand von Karten und Postern diskutiert.

Die Veranstaltungen sind Teil der DBU-Machbarkeitsstudie „Historische Ökosystemleistungen von Naturerbeflächen in Deutschland“, die am Lehrstuhl Ökosystemleistungen am Institut für Ökologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Bund Heimat und Umwelt in Deutschland/Bundesverband für Kultur, Natur und Heimat e.V. durchgeführt wird. Die eine einjährige Machbarkeitsstudie dient der Untersuchung von historischen Nutzungsansprüchen an Kulturlandschaften mit hohem naturschutzfachlichen und kulturhistorischen Wert. Auf ausgewählten Naturerbeflächen werden dabei Methoden entwickelt und erprobt, die aufweisen, wie Bedarfe aus dem Naturschutz sowie Kulturgüterschutz an diese Räume zu vereinen sind.

Weitere Informationen:

www.naturerbe-leben.de

Fokusgruppendiskussion in der Wahner Heide bei Köln

Fokusgruppendiskussion in der Wahner Heide bei Köln

28.11.2017

Citizen Science in der Deutschen Botschaft in Delhi (Indien)

Neu-Delhi. Am 7. November fand in Neu-Delhi ein deutsch-indisches Symposium zum Thema Wissenschaftskommunikation unter dem Titel „Bringing Science to people“ statt. UFZ/iDiv-Wissenschaftlerin Anett Richter stellte Konzepte und Best-Practice-Beispiele aus Ihrer Arbeit im Bereich Citizen Science vor. Teil der Veranstaltung war ebenfalls ein Besuch der indischen Universität Punjab, welcher mit Unterstützung des Netzwerkes der Humboldtstipendiaten ermöglicht wurde.

Weiterführende Informationen: News der Deutschen Botschaft in Delhi (Indien)

30.10.2017

„Wir brauchen Sie": UN-Klimachef an Potsdamer Klimaforscher

13.10.2017 - Hunderte Millionen Menschen werden bereits in den nächsten Jahrzehnten von den Auswirkungen des Klimawandels und seinen Folgen für Gesundheit oder Migration betroffen sein - Bereiche, die in diesem Zusammenhang bisher oft übersehen werden. Das ist eine der Erkenntnisse der Impacts World Conference, die das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) diese Woche in Deutschland veranstaltet hat. Rund 500 Wissenschaftler aus 67 Ländern kamen auf der Konferenz mit dem Titel „Counting the true costs of climate change“ zusammen, um die Klimafolgenforschung durch eine bessere Einbeziehung sozioökonomischer Faktoren auf die nächste Stufe zu heben. Gleichzeitig feierte das Institut sein 25-jähriges Bestehen als Gastgeber dieses Treffens der globalen Klimafolgenforschung, ganz im Sinne seines Auftrags, den es seit einem Vierteljahrhundert verfolgt: den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben und die Erkenntnisse an die Interessengruppen weiterzugeben.

Weitere Informationen/Quelle:

PIK Potsdam - Press releases

.jpg)

30.10.2017

Experten-Workshop zur Entwicklung eines Leitfadens über die Historischen Ökosystemleistungen auf Naturerbeflächen

Vom 05. – 06. September 2017 fand der Experten-Workshop zur Entwicklung eines Leitfadens über die Historischen Ökosystemleistungen auf Naturerbeflächen auf der Burg Wissem in der Nähe der DBU Naturerbefläche „Wahner Heide“ statt.

Der Workshop war im Rahmen des Projekts „Historische Ökosystemleistungen auf Naturerbeflächen“ organisiert. Dieses ist eine einjährige Machbarkeitsstudie zur Untersuchung von historischen Nutzungsansprüchen von Kulturlandschaften mit hohem naturschutzfachlichen und kulturhistorischen Wert. Auf ausgewählten Naturerbeflächen werden dabei Methoden entwickelt und erprobt, die aufweisen, wie Bedarfe aus dem Naturschutz sowie Kulturgüterschutz an diese Räume zu vereinen sind. Dabei wird auf das Konzept der ökosystemaren Dienstleistungen (ÖSL) zurückgegriffen und dieses im Rahmen des Vorhabens weiterentwickelt.

Der Workshop hatte das Ziel, ExpertInnen aus den Bereichen historischer Entwicklungen von Ökosystemleistungen (Kultur- und Naturlandschaften) zusammenzubringen und gemeinsam die Erstellung einer Übersicht über Methoden für die Konzeption eines Leitfadens zur Erfassung der historischen Entwicklung von DBU-Naturerbeflächen voranzubringen.

Weitere Informationen:

www.naturerbe-leben.de

22.05.2017

Neuer Artikel im MDR zum Tag der biologischen Vielfalt: "Citizen Science - ohne Freizeitforscher geht es nicht"

"Ohne Citizen Science, die Bürgerforschung, wüssten wir wohl kaum so genau, wie es um unsere Artenvielfalt bestellt ist. Keine wissenschaftliche Einrichtunge könnte leisten, was die etwa zehn Millionen Freiwilligen in ihrer Freizeit beobachten und dokumentieren. Aber was treibt uns überhaupt dazu an, Vögel zu zählen und Käfer zu bestimmen?" Unsere Mitarbeiterin Frau Dr. Anett Richter stand dem Mitteldeutschen Rundfunk dazu Rede und Antwort. Den Artikel dazu gibt hier:

Citizen Science - ohne Freizeitforscher geht es nicht (MDR Wissen)

Quelle: MDR

18.01.2017

Stellenausschreibung: WissenschaftlicheR MitarbeiterIn im Bereich Historische Ökosystemleistungen in Naturerbeflächen

Unsere UFZ-Forschungsgruppe Ökosystemdienstleistungen am iDiv bietet oben genannte Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt an. Die Stelle ist als Vollzeitstelle befristet für 12 Monate ausgeschrieben.

vorgesehene Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L

Bewerbungsfrist: 09.02.2017

15.12.2016

Europäisches Netzwerk für Citizen Science gegründet

Das bemerkenswerte Wachstum von Citizen Science in Europa erfordert Maßnahmen zur Bündelung von Kapazitäten für Citizen Science. Mit der Finanzierung durch das Europäische Förderprogramm für wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit (COST Action CA15212) werden Forscher aus allen Wissenschaften und Wissenschaftler aus 32 europäischen Ländern die Auswirkungen der wissenschaftlichen, pädagogischen, politischen und zivilgesellschaftlichen Ergebnisse der Bürgerwissenschaft untersuchen und ausweiten und das Potenzial der Bürgerwissenschaft als Befähiger für soziale Innovation und sozial-ökologischen Wandel bewerten. Bei der Auftaktveranstaltung der COST-Aktion, die vom 12. bis 13.12.2016 in Berlin stattfand, brachten Susanne Hecker und Dr. Anett Richter (beide Abteilung Ökosystemdienstleistungen) ihre Expertise zur Wissenschaftskommunikation und zur strategischen Entwicklung von Citizen Science auf nationaler Ebene in die Arbeitsgruppen „Science Policy“ und „Data Quality“ ein. Die Bedeutung einer hohen Datenqualität, die durch Bürgerwissenschaft erreicht wird, und die Herausforderungen wie Unsicherheiten in den Beobachtungen, das Fehlen von Bewertungskriterien sowie die Hindernisse bei der Information von Entscheidungsträgern wurden intensiv diskutiert und werden in Berichten und wissenschaftlichen Publikationen weiter behandelt. Auf dem Veranstaltungsempfang im Naturkundemuseum Berlin stellten Susanne und Anett den Lebendigen Atlas der Natur Deutschland vor. Die gestaltete Infografik eröffnete die Diskussion über den gegenseitigen Nutzen solcher Biodiversitätsatlanten und fand großen Anklang. Anett Richter

Weiere Informationen:

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15212?

25.11.2016

sTeleBES - Telegekoppelte Nutzung von Biodiversität und Ökosystemleistungen: Synthese von Konzepten, Methoden und Erkenntnissen

28.11.-02.12.2016

PI: Matthias Schröter; Thomas Koellner, Aletta Bonn

Das Department of Ecosystem Services (UFZ/ iDiv) leitet die sTeleBES sDiv Arbeitsgruppe zum Thema „Telecoupled use of Biodiversity and Ecosystems Services“. Ökosysteme, die Ökosystemleistungen erbringen, befinden sich oft weit entfernt von Gebieten, in denen Menschen leben und von diesen Leistungen profitieren. Solche interregionalen Ströme von Ökosystemleistungen können sowohl durch menschliche Aktivitäten als auch durch Umweltströme ausgelöst werden. Durch die Nutzung solcher Ökosystemleistungen können sich die Länder auf die biologische Vielfalt und die Fähigkeit zur Bereitstellung von Leistungen außerhalb ihres Hoheitsgebiets auswirken. Bislang werden in den nationalen Ökosystembewertungen jedoch regelmäßig nur die Ökosystemleistungen innerhalb der nationalen Grenzen berücksichtigt. Das Hauptziel dieser sDiv-Arbeitsgruppe ist es, ein gemeinsames Verständnis für das Problem der interregionalen Nutzung von Biodiversität und Ökosystemleistungen zu schaffen. In einem stark interdisziplinären Rahmen werden wir einen konzeptionellen Rahmen entwickeln, der verwandte Konzepte zusammenfasst, um das Problem der Telekopplung für bereitstellende, regulierende und kulturelle Ökosystemleistungen zu formulieren. Wir werden Methoden aus verschiedenen Disziplinen identifizieren, um interregionale räumliche Flüsse von Ökosystemleistungen zu analysieren. Insbesondere suchen wir nach neuen Methoden, die regulierende und kulturelle Ökosystemleistungen berücksichtigen, für die es nur wenige Bewertungsmethoden gibt. Auf der Grundlage der konzeptionellen Erkenntnisse aus dem ersten Workshop bereiten wir eine gemeinsame Überprüfung vor, um ein besseres Verständnis des aktuellen Stands der Technik bei der Bewertung interregionaler Flüsse von Ökosystemleistungen und ihrer Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu schaffen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Überprüfung und des zweiten Workshops werden wir Leitlinien für die nationale Ökosystembilanzierung von interregionalen Flüssen von Ökosystemleistungen entwickeln. Da die Telekopplung von Ökosystemleistungen derzeit noch nicht ausreichend erforscht ist, werden wir auch versuchen, die wichtigsten Wissenslücken zu identifizieren und Schritte zu unternehmen, um diesen Bereich voranzubringen.

Teilnehmende:

Matthias Schröter (UFZ/ iDiv); Aletta Bonn (UFZ/iDiv); Jianguo Liu (Michigan State University); Berta Martín-López (Leuphana University); Karin Frank (UFZ); Laura López-Hoffman (University of Arizona); Joachim Maes (Joint Research Centre, European Commission); Meidad Kissinger (Ben-Gurion University of the Negev); Rob Alkemade (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency); Nynke Schulp (VU Amsterdam); Alexandra Marques (Leiden University); Kenneth Bagstad (World Bank & U.S. Geological Survey); Sebastian Arnold (University of Bayreuth); Sarah Wolff (VU Amsterdam); Rob Alkemade (PBL Netherlands); Carsten Meyer (iDiv), Jule Schulze (UFZ); Thomas Kastner (Alpen-Adria Universität - Klagenfurth-Vienna-Graz);

Entschuldigt: Thomas Köllner (Uni Bayreuth); Christian Kuhlicke (UFZ)

18.11.2016

Erfolgreiche Anträge bei sDiv

Freudige Neuigkeiten: Das Department ESS war zuletzt bei 4 sDiv Stellenanträgen erfolgreich. Der Start ist schon im März 2017. Eine Übersicht dazu gibt es hier:

Catalyst Postdoc - Dr. Guy Pe’er

Towards the next reform of the EU’s Common Agricultural Policy: evaluating the new greening measures from Ecological and Socio-economic perspectives

Bernd Hansjürgens, Aletta Bonn, Henrique Pereira, Irene Ring (UFZ, FSU Jena, MLU Halle, TU Dresden, iDiv)

Flexpool Postdoc - nn

Evaluating the Socio-economic Cost and Effectiveness of Conservation Interventions in European and African Protected Areas

Hjalmar Kühl, Aletta Bonn, Lukas Bösch, Andreas Freytag, Karsten Wesche (MPI, UFZ, FSU Jena, Uni Leipzig, Senckenberg Görlitz, iDiv)

Flexpool PhD - nn

Hot- und Coolspots der Biodiversität in Leipzig: Welches Innovationspotenzial hat Citizen Science für die Vermittlung von Biodiversitätsbewusstsein und die Stärkung von Wissenschafts-, Medien und demokratischen Kompetenzen in der schulischen Bildung?

Jörg Zabel, Aletta Bonn, Martin Lindner, Anett Richter, Julia Siebert, Karin Ulbrich (Uni Leipzig, UFZ, FSU Jena, MLU Halle, iDiv)

Flexpool PhD - nn

How and where does nature matter for human well-being, and for whom?

Katrin Böhning-Gaese, Aletta Bonn, Bernd Hansjürgens, Katrin Rehdanz (Bik-F, UFZ, FSU Jena, Uni Kiel, iDiv)

Die Stellenausschreibungen dazu gibt es auf der

Karriereseite des iDiv

- Das Stellenportal wird stetig aktualisiert.

12.09.2016

Neuer Artikel online: Umsteuern mit Citizen Science

Eine breit gefächerte Biodiversität in stabilen Ökosystemen ist für uns Menschen eine wichtige Lebensgrundlage. Sie sichert natürliche Kreisläufe, liefert gesunde Ernährung und medizinische Wirkstoffe, dämmt Krankheitserreger ein. Doch sie nimmt auch dramatisch ab. Diese Entwicklung will Citizen Science stoppen und setzt auf die Einbindung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger in wissenschaftliche

Prozesse.

Den kompletten Artikel "Umsteuern mit Citizen Science" von Dr. Anett Richter; ÖkologiePolitik Nr. 172 2016; lesen Sie hier (Download als PDF):

12.09.2016

IPBES-Regionalbewertung Europa und Zentralasien tagte in Zadar, Kroatien

Rund 100 Mitglieder der Expertengruppe der Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services für das Assessment zu Europa und Zentralasien trafen sich vom 5. bis 9. September 2016 zu ihrem zweiten Autorentreffen in Zadar, Kroatien. Matthias Schröter, Postdoktorand am Department Ökosystemleistungen von UFZ und iDiv, nahm als Hauptautor an Kapitel 2 teil, in dem er zur Bewertung des Nutzens der Natur für den Menschen beiträgt. Die interdisziplinäre Gruppe diskutierte den Fortschritt des Bewertungsberichts, der derzeit für politische Entscheidungsträger geschrieben wird. Darüber hinaus wurden die Kommentare der externen Prüfer berücksichtigt und zukünftige Pläne vereinbart.

.jpg)

22.08.2016

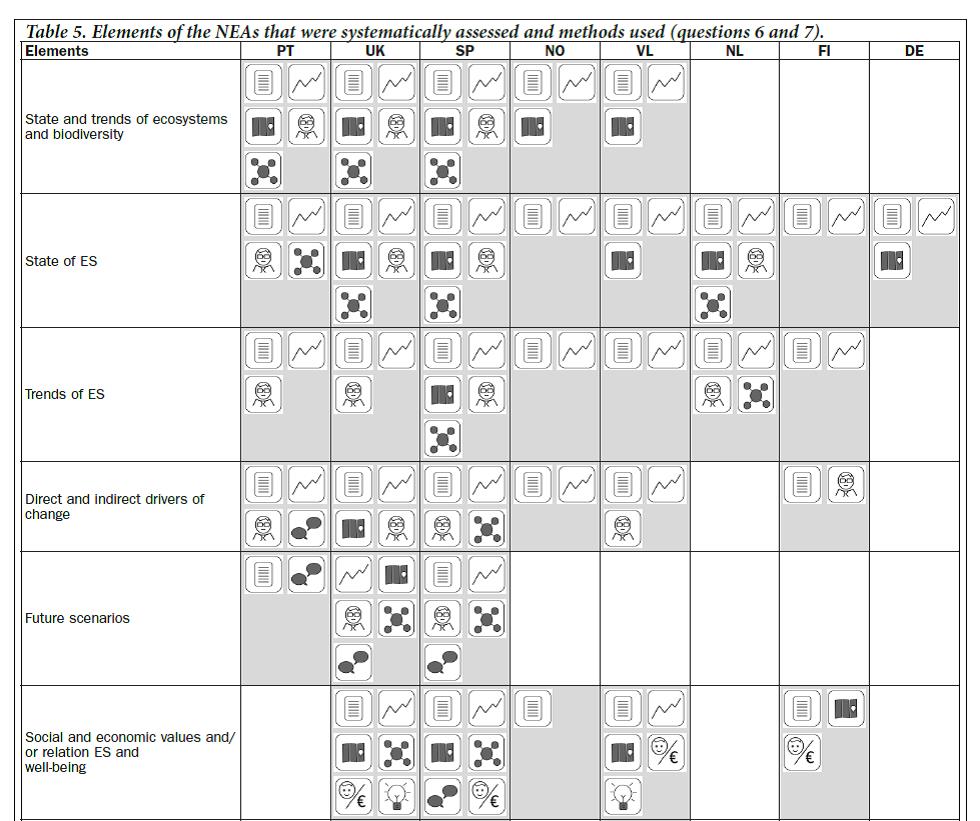

Neue Studie über nationale Ökosystem-Bewertungen in Europa

Ein internationales Team unter der Leitung von Matthias Schröter und Prof. Aletta Bonn (Abteilung ESS) hat acht europäische (sub-)nationale Ökosystembewertungen (Portugal, Vereinigtes Königreich, Spanien, Norwegen, Flandern, Niederlande, Finnland und Deutschland) analysiert. Ihre Ergebnisse wurden jetzt in der Zeitschrift BioScience veröffentlicht.

Die Autoren verglichen die Ziele, den politischen Kontext, die Methoden und die Operationalisierung der verschiedenen nationalen Ökosystem-Bewertungen. Dabei stellten sie bemerkenswerte Unterschiede hinsichtlich des Umfangs der Bewertung, der angewandten Methoden, der Vielfalt der berücksichtigten Leistungen, der politischen Mandate und der Finanzierungsmechanismen fest.

Diese Erkenntnisse können beispielsweise im Zusammenhang mit der regionalen IPBES-Bewertung für Europa und Zentralasien genutzt werden, an der vier der Mitautoren beteiligt sind.

Schröter, M., C. Albert, A. Marques, W. Tobon, S. Lavorel, J. Maes, C. Brown, S. Klotz and A. Bonn, 2016. National Ecosystem Assessments in Europe: A Review. Bioscience.

Das komplette Paper finden Sie hier:

here

09.08.2016

Citizen Science – Was BürgerInnen zur Forschung beitragen können

Was kann Citizen Science für die (Verhaltens)forschung leisten, was sind ihre Chancen, was die Herausforderungen? Diese Fragen stellten internationale Wissenschaftler in einem Symposium, das während der 8. Europäischen Konferenz für Verhaltensbiologie stattfand. Organisiert wurde die Konferenz vom Department für Kognitionsbiologie der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien.

Den kompletten Bericht der Universität Wien, bei dem auch unsere Mitarbeiterin Anett Richter zu Wort kommt, gibt es hier zu lesen: Citizen Science – Was BürgerInnen zur Forschung beitragen können

23.06.2016

Lange Nacht der Wissenschaften am 24.06.2016

Wissenschaftliche Institutionen in ganz Leipzig öffnen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Das Programm richtet sich an BesucherInnen aller Altersgruppen. Erleben Sie Forschung ganz nah!

Das Helmholz- Zentrum für Umweltforschung- UFZ und das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) ist an mehreren zentralen Orten vertreten:

In der Biocity bietet iDiv einen Vortrag und zwei Infostände, am Augustusplatz einen weiteren Vortrag und im

Botanischen Garten

der Universität Leipzig eine Ausstellung: ab 18:00 Uhr durchgängig | Botanischer Garten Leipzig, Linnéstraße 1, Eingang zu den Gewächshäusern

20.06.2016

Neue Veröffentlichung „Peatland Restoration and Ecosystem Services“ von Cambridge University Press

Torfgebiete erbringen weltweit wichtige Ökosystemleistungen durch Klima- und Wasserregulierung oder die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

.gif) Obwohl sie nur 3 % der Erdoberfläche bedecken, sind degradierende Torfgebiete für fast ein Viertel der Kohlenstoffemissionen aus dem Landnutzungssektor verantwortlich. Dieses Buch bringt Experten von Weltrang aus Wissenschaft, Politik und Praxis zusammen, um die Bedeutung von Torfgebieten aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten und zu diskutieren, und konzentriert sich darauf, wie die Wiederherstellung von Torfgebieten den Klimaschutz fördern kann. Anhand einer Reihe globaler Fallstudien werden die Möglichkeiten der Rekultivierung und des nachhaltigen

Obwohl sie nur 3 % der Erdoberfläche bedecken, sind degradierende Torfgebiete für fast ein Viertel der Kohlenstoffemissionen aus dem Landnutzungssektor verantwortlich. Dieses Buch bringt Experten von Weltrang aus Wissenschaft, Politik und Praxis zusammen, um die Bedeutung von Torfgebieten aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht zu beleuchten und zu diskutieren, und konzentriert sich darauf, wie die Wiederherstellung von Torfgebieten den Klimaschutz fördern kann. Anhand einer Reihe globaler Fallstudien werden die Möglichkeiten der Rekultivierung und des nachhaltigen

und nachhaltige Bewirtschaftung vor dem Hintergrund der Herausforderungen für Naturschutzbiologen dargestellt. Dieses interdisziplinäre Buch richtet sich an ein weltweites Publikum von Umweltwissenschaftlern, Praktikern und politischen Entscheidungsträgern sowie an Studenten der Natur- und Sozialwissenschaften und liefert wichtige Hinweise für die Bewirtschaftung von Torfgebieten in einer sich verändernden Umwelt.

read more: www.cambridge.org/9781107025189

15.06.2016

UFZ-Sommerfest: ESS-Team feiert Turniersieg beim Human-Table-Soccer-Turnier

Das Team von Ecosystem Services am UFZ/iDiv macht nicht nur auf Workshops oder Kongressen eine gute Figur. Beim jährlich stattfindenden UFZ-Sommerfest konnte das ESS-Team beim Human-Table-Soccer-Turnier gegen 4 weitere Abteilungen des Umweltforschungszentrums im letzten Spiel die Entscheidung herbeiführen und sich den Turniersieg holen.

Das

Tischkickerspiel in Menschengröße

, fordert neben Geschicklichkeit und Ausdauer auch eine ganze Menge Teamplay: Denn alle Spieler müssen ihre Hände an der Stange lassen. Die Spieler, welche mit ihren Mitspielern an einer Stange stehen, können sich somit nur gemeinsam nach links oder rechts bewegen. Gespielt wurde im Modus 4-1 (4 Feldspieler + 1 Torwart) zu je 2 x 4 Minuten. Ein Softball, welcher kleiner als ein Handball ist diente dabei als Spielinstrument.

15.06.2016

Woche der Umwelt: Bundespräsident Gauck beim Citizen Science-Forum dabei

Am 7. und 8. Juni luden nun bereits zum 5. Mal der Bundespräsident sowie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) zur Woche der Umwelt nach Berlin in das Schloss Bellevue ein. Bei hochsommerlichen Temperaturen und einer ausgelassenen Stimmung versammelten sich mehr als 200 Aussteller aus dem Bereich Umwelt im Schlosspark und präsentierten Ideen für den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Zusätzlich fanden 80 Fachforen statt, die thematisch von Bildung über Natur- und Klimaschutz bis hin zu urbanen Lebensräumen reichten. Die knapp 12.000 BesucherInnen aus Schulen, Medien, Politik, Ämtern, Behörden, Industrie und Wirtschaft, Naturschutz- und Umweltorganisationen konnten sich so überzeugen, wie Innovationen im Natur- und Umweltschutz entwickelt und Modellvorhaben praxisnah umgesetzt werden.

Den kompletten Beitrag gibt es

.jpg)

06.06.2016

Große Resonanz bei der ersten Europäischen Citizen Science-Konferenz

Mehr als 350 TeilnehmerInnen aus 29 Ländern, über 100 Vorträge, 99 Poster, vier Diskussionsrunden und mehr als 3.000 tweets – die erste Europäische Citizen Science-Konferenz, die vom 19.-21. Mai in Berlin stattfand, war ein großer Erfolg. Im Zentrum stand das Innovationspotenzial von Bürgerwissenschaften für Wissenschaft, Gesellschaft und Politik: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen BürgerInnen und hauptberuflichen ForscherInnen wissenschaftliche Erkenntnisse verändern? Wie kann sie die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik fördern? Und wie einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen?

Prof. Aletta Bonn hielt einen Vortrag auf der Konferenz (Foto: F. Pappert).

Prof. Aletta Bonn hielt einen Vortrag auf der Konferenz (Foto: F. Pappert).

Unter den TeilnehmerInnen waren Akteure aus Wissenschaft, Politik und Forschungsförderung, LeiterInnen von Citizen Science-Projekten und aktive BürgerwissenschaftlerInnen, u. a. aus der so genannten Maker Szene, deren AnhängerInnen kreative und kostengünstige Ideen entwickeln, um technische Herausforderungen zu lösen. Ausgerichtet wurde die Konferenz vom Europäischen Verein für Bürgerwissenschaften ECSA (European Citizen Science Association) in Zusammenarbeit mit dem Projekt Bürger schaffen Wissen (GEWISS), das von iDiv/UFZ sowie vom Museum für Naturkunde Berlin geleitet wird. Die Konferenz wurde von Susanne Hecker und Prof. Aletta Bonn (beide UFZ/FSU Jena/iDiv) zusammen mit 18 internationalen Partnern organisiert und bot den TeilnehmerInnen Vorträge, Workshops und Posterpräsentationen, sowie zusätzlichen Raum für Austausch durch ein öffentliches ThinkCamp und ein Citizen Science-Fest an verschiedenen Berliner Orten. Viele konkrete Citizen Science-Projekte wurden vorgestellt, neben solchen aus den Bereichen Biologie und Naturschutz auch sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten. „Ich freue mich sehr über die große Resonanz und es ist wichtig, Citizen Science im weiteren Kontext von Open Science und Partizipation zu sehen, um das Innovationspotenzial für die Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken“, erläutert Prof. Aletta Bonn, Leiterin der Abteilung Ökosystemleistungen am UFZ und iDiv sowie ECSA-Vorstandsmitglied. „Die Bandbreite der Präsentationen hat deutlich gemacht, dass Citizen Science mehr ist als nur ein Forschungsansatz“, ergänzt Susanne Hecker „in Citizen Science-Projekten kann echte Interdisziplinarität funktionieren.“

Ziel von ECSA ist es, Citizen Science-Aktivitäten auf europäischer Ebene zu bündeln und die Beteiligung der Bevölkerung an der Forschung zu erhöhen. Der Verein ECSA existiert seit drei Jahren. Die von ECSA herausgegebenen zehn Prinzipien von Citizen Science sind mittlerweile in rund 20 Sprachen übersetzt. „Bürgerinnen und Bürger waren von jeher Treiber von Wissenschaft. Es ist an der Zeit, ihre Beiträge wieder stärker wertzuschätzen und sichtbar zu machen“, sagt Prof. Johannes Vogel, ECSA Vorsitzender und Leiter des Museums für Naturkunde Berlin.

Weitere Information (auf Englisch):

http://www.ecsa2016.eu/

Projekt Bürger schaffen Wissen (GEWISS):

www.buergerschaffenwissen.de

www.buergerschaffenwissen.de

08.04.2016

Dialog zur Machbarkeit eines „Lebendigen Atlas Deutschland“

Wie könnte ein Atlas der biologischen Vielfalt Deutschlands aussehen, welchen Mehrwert könnte er bieten? Wer hätte Interesse daran mitzuwirken und welche technischen und rechtlichen Aspekte müssten berücksichtigt werden? Am 21. und 22. Januar sowie am 10. und 11. März in Göttingen diskutierten Vertreter aus Naturschutzverbänden, Fachgesellschaften, Wissenschaft, Stiftungen, Behörden aber auch Bildung und Wirtschaft über die Machbarkeit eines solchen Atlas, dessen Daten sich vorrangig auf Beobachtungen oder Sammlungen Ehrenamtlicher stützt. Am 08. und 09. April steht der nächste Workshop in Kassel an.

Das Projekt, das die Bedarfe, Potentiale und Rahmenbedingungen von Citizen Science in einem möglichen „Lebendigen Atlas Deutschland“ auslotet, wird gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt – DBU und federführend durchgeführt in einer Kooperation zwischen den Forschungseinrichtungen Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ und Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, sowie den Verbänden Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – BUND und Naturschutzbund Deutschland – NABU. Weitere beteiligte Partner sind der Deutsche Dachverband der Avifaunisten - DDA und die Juristische Fakultät der Universität Göttingen.

Die Dokumentation der Veranstaltung sowie Informationen zu den noch folgenden offenen Workshops werden auf der

Projekt-Website

veröffentlicht.

06.04.2016

Diskussionsforum Ökosystemleistungen

Fünfter Kaminabend: Ökosystemleistung Bestäubung

11. April 2016 in Berlin

Die Veranstaltungsreihe bietet ein offenes Diskussionsforum, in dem Interessierte und Akteure aus Wirtschaft, Politik und Praxis die Chancen und Risiken des Ökosystemleistungsansatzes und von „Valuing Nature“ diskutieren. Wir erhoffen uns so mehr Klarheit darüber, wo die ökonomische Bewertung von Natur, der Ökosysteme und ihrer Leistungen sinnvoll ist und wo sie an Grenzen stößt oder sogar kontraproduktiv wirken würde. Dies setzt eine kritische Debatte über ökonomische Inwertsetzung voraus. Die Veranstaltungen haben jeweils einen thematischen Schwerpunkt und stellen beispielsweise einzelne Ökosystemleistungen, Handlungsfelder oder Akteure in den Mittelpunkt.

Fünfter Kaminabend „Ökosystemleistung Bestäubung – der neue IPBES-Bericht und Erfahrungen aus der Praxis“ am 11. April 2016 um 18:00 Uhr

in den Räumen der Deutschen Umwelthilfe e. V., Berlin.

Weitere Informationen: www.duh.de - Fünfter Kaminabend: Ökosystemleistung Bestäubung

Verweis zu den Science-Policy Aktivitäten des Departments Ökosystemleistungen:

16.03.2016

Forschung für alle!

Projekt: BürGEr schaffen WISSen (GEWISS)

Im Rahmen des vom Bundeministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützten Projektes BürGEr schaffen WISSen (GEWISS) wurde mit über 700 Beteiligten aus über 350 Organisationen ein Grünbuch für eine Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland erarbeitet. Es enthält sowohl Vorschläge für die Stärkung bereits existierender Aktivitäten als auch für die Entwicklung neuer Strukturen und Fördermöglichkeiten. Das Grünbuch für eine Citizen Science Strategie für Deutschland wurde auf dem Forum „Citizen Science – eine Strategie für Innovation und Nachhaltigkeit“ am 16.3.2016 in Berlin vorgestellt.

Citizen Science, zu Deutsch Bürgerwissenschaft oder Bürgerforschung, hat in den letzten Jahren eine große Dynamik entfaltet. Der Begriff umschreibt eine Forschungstätigkeit durch ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger, in der Regel in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen. „Um Citizen Science in Deutschland zu stärken, müssen Leistungen mehr anerkannt werden, die von Bürgern und Forschern gemeinsam erarbeitet wurden“, sagt Dr. Katrin Vohland, Museum für Naturkunde Berlin und eine der Projektleiterinnen. „Die Bürgerforschung kann überraschende und innovative Erkenntnisse für die Wissenschaft erzielen und darüber hinaus gesellschaftlichen Mehrwert wie beispielsweise soziale Innovationen, Umweltbildung und Transformationspotenziale schaffen“ erläutert Projektleiterin Prof. Dr. Aletta Bonn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ und dem Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.

Weiterführende Informationen:

Pressemitteilung des Naturkundemuseums Berlin

http://buergerschaffenwissen.de/

.jpg)