Boys'Day 2016 in Magdeburg

Jungen aufgepasst: Der 28. April 2016 ist euer Tag!

In der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr könnt Ihr Forschung live erleben, selber mitmachen und alle Fragen zu Ausbildung, Studium, Beruf und Karriere loswerden.

Bitte seid pünktlich 8:50 Uhr am zentralen Treffpunkt in der Eingangshalle des Magdeburger UFZ, Brückstraße 3a, damit ihr von Anfang an alles miterleben könnt.

Bevor es in die Labore geht, möchten wir Euch erzählen, wer/was das UFZ ist, was in der Gewässerforschung untersucht wird und warum Umweltforschung für unsere Flüsse und Seen wichtig ist. Doch jetzt müsst ihr euch entscheiden, welchen Experten ihr bei der Arbeit zuschauen möchtet. Schaut euch unsere Angebote an.

Eure Anmeldung erwartet:

Desiree Dietrich

gern telefonisch unter +49 391 8109-101

oder per E-Mail

boysday-magdeburg@ufz.de

Begrüßung & Einführungsvortrag

Warum sind Umwelt und Gewässerforschung wichtig?

Wann: 9:00 – 9:50 Uhr

Wann: 9:00 – 9:50 Uhr

Wer: Pflicht für alle Teilnehmer

Wo: Großer Seminarraum

Als internationales Kompetenzzentrum für Umweltwissenschaften untersuchen wir die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt unter dem Einfluss des globalen Wandels.

Mit unserer Forschung tragen wir zur gesellschaftlichen Entwicklung und zur langfristigen Sicherung unserer Lebensgrundlagen bei. Die biologische Vielfalt, sauberes Wasser und gesunde Böden sind unsere Lebensversicherung – und die unserer Kinder und Enkelkinder. Nutzen und verändern wir mit unserem Handeln diese limitierten Ressourcen, müssen wir wissen, welche Folgen das hat – für die Umwelt und für uns. Wir müssen die komplexen terrestrischen Umweltsysteme wie Flusseinzugsgebiete, ländliche und urbane Regionen, Wälder, Gewässer, Grundwasser, Moore, Felder oder Böden und die Prozesse in den Ökosystemen von der regionalen Skala bis auf die Ebene einzelner Organismen besser verstehen, um sie besser managen zu können.

Die Voraussetzungen dafür sind: Integrierte Umweltforschung, die disziplinäre Grenzen zwischen Natur- und Sozialwissenschaften überwindet und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft einbindet, innovative Forschungsinfrastrukturen, mit denen wir das komplexe System Umwelt erforschen können, und motivierte Spitzenforscher aus aller Welt.

Wir Magdeburger Gewässerforscher möchten euch zeigen, wie man den Zustand von Flüssen und Seen einschätzen und beurteilen kann. Was wir dazu brauchen, zeigen und erzählen wir Euch in unseren Laboren und führen es Euch am Computer vor. Ihr lernt, wie Wasserproben aus Flüssen und Seen geholt und wie diese aufbereitet werden. Dazu dürft Ihr selber im Labor filtrieren, pipettieren und zentrifugieren. Und wenn wir dann gemeinsam analysiert haben, ob giftige Schadstoffe wie die Schwermetalle, Blei und Quecksilber, gelöste Salze wie Kochsalz, tierische oder pflanzliche Lebewesen wie Algen, Kleinkrebse, Rädertiere oder Bakterien zu finden sind, erfahrt ihr, welche Bedeutung das für die Gewässer und unsere Umwelt hat und was die Ursachen sind.

Kann man in einem See baden, in dem giftige Blaualgen gefunden werden? Und warum wachsen die dort? Liegt das an den großen Mengen Düngemitteln wie Stickstoff oder Phosphor, die dort vor langer Zeit oder immer noch hineingelangen? Oder sind es die Mikroben, die am Grund des Sees im Sediment leben und durch Fäulnisprozesse diese Nährstoffe wieder in das Seewasser aufsteigen lassen?

Wir wollen euch zeigen, wie man solche Fragen mithilfe der Gewässerforschung beantworten kann.

Station 1

Gewässersedimente

Wer: ab 7. Klasse

Wer: ab 7. Klasse

Anzahl: 2 Teilnehmer (ausgebucht)

Betreuer: Michael Herzog

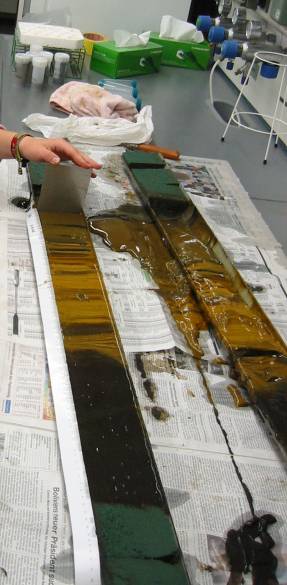

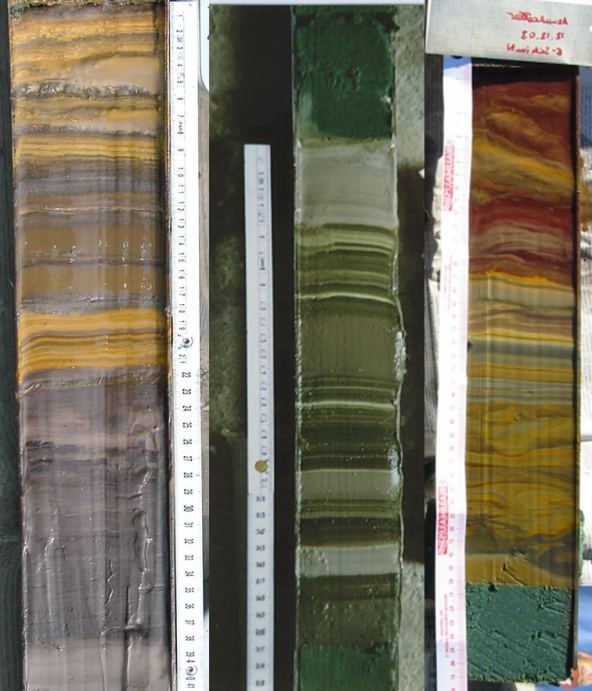

Was sind Sedimente?

Sedimente (der Schlick oder

Schlamm in Flüssen und Seen) sind das Langzeitgedächtnis unserer Umwelt für

alle Partikel oder Feststoffe, die sich am Boden der Gewässer ansammeln. Schwermetalle und bestimmte organische Schadstoffe heften sich bevorzugt an feinen Trübstoffen oder mineralischen Bestandteilen mit einem

großen Oberflächen/Volumen-Verhältnis, wie z.B. Tonmineralen. Je nach Größe und

Kornform setzen sich diese Stoffe in Stillwasserbereichen unterschiedlich

schnell ab und können mehrere Meter mächtige Ablagerungen am Gewässergrund

bilden. Dazu kommen absinkende tote Organismen, wie vor allem Algen und

chemische Ausfällungen (i.W. Kalk).

Untersucht

man diese Ablagerungen, indem man z.B. einen

Sedimentkern daraus entnimmt, kann man Aussagen sowohl über die aktuelle als

auch über die historische Belastung mit Schadstoffen treffen oder die frühere Besiedlung von Gewässerorganismen des Gewässers studieren.

Eure Aufgabe

Eure AufgabeAm Vormittag werdet ihr mit Michael Herzog Sedimentproben an der alten Elbe und im Zollhafen mit

Hilfe eines Bodengreifers entnehmen und den pH-Wert und das Redoxpotential im

Sediment messen. Anschließend wird im Labor von einem Teil des Sediments die

Korngrößenverteilung mit Hilfe eines Laserbeugungsverfahrens bestimmt. Daraus

kann dann eine sogenannte Korn-Summenkurve erstellt werden. Von einem anderen

Teil des Sedimentes wird das Porenwasser abzentrifugiert und filtriert. Im

Filtrat werden dann noch einmal pH-Wert und Redoxpotential zum Vergleich

gemessen.

Nachmittags

geht Ihr mit zu Station 5 (Nährstoffe und Algen, Modelle am PC)

Station 2

Gewässerchemie

Wer: ab 7. Klasse

Wer: ab 7. Klasse

Anzahl: 6 Teilnehmer (ausgebucht)

Betreuer: Dorothee Ohlwein, Kerstin Lerche, Ines Locker

Vormittags bei der Wasserprobenahme werden euch Dorothee Ohlwein, Kerstin Lerche und Ines Locker nach einem kurzen Fußweg zur Alten Elbe zeigen, wie die Proben zur Untersuchung von Huminstoffen und Schwermetallen aus dem Wasser geholt werden.

Bevor ihr losgeht, wird euch gezeigt, welche Probenflaschen man dafür mitnehmen muss. Ihr werdet die Proben dann ins Labor mitnehmen und erst einmal durch Filtrieren von den Schwebstoffen befreien.

Station 3a

Huminstoffe

Wer: ab 7. Klasse

Wer: ab 7. Klasse

Anzahl: 2 Teilnehmer (ausgebucht)

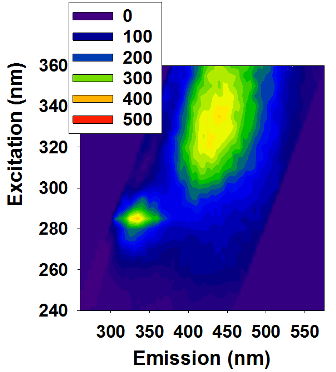

Betreuer: Peter Herzsprung

Im Labor werdet ihr von Peter Herzsprung gezeigt bekommen, dass man das Vorhandensein von Huminstoffen in natürlichen Gewässern sichtbar machen kann. Ihr dürft an einem Fluoreszenzspektrometer Messungen durchführen. Innerhalb von wenigen Minuten könnt ihr auf einer Computergraphik sehen, ob eher Eiweißbestandteile von Bakterien oder lösliche Anteile von Pflanzenresten in der Probe zu finden sind.

Station 3b

Gelöste Metallverbindungen

Foto: UFZ

Foto: UFZ

Wer: ab 7. Klasse

Anzahl: 2 Teilnehmer (ausgebucht)

Betreuerin: Christina Hoffmeister, Dorothee Ohlwein

Nachmittags im Labor werden euch Christina Hoffmeister und Dorothee Ohlwein zeigen, wie man mit computergesteuerten Analysengeräten kleinsten Mengen von Metallen wie Quecksilber, Eisen oder Mangan auf die Spur kommt. Dort könnt ihr sehen, wie viele verschiedene Stoffe in einem Analysenlauf gleichzeitig gemessen werden können.

Station 3c

Chlorophyllbestimmung mit HPLC

Wer: ab 7. Klasse

Wer: ab 7. Klasse

Anzahl: 2 Teilnehmer (ausgebucht)

Betreuerin: Kerstin Lerche

Nachmittags im Labor wird euch Kerstin Lerche zeigen, wie man mit computergesteuerten Analysengeräten dem Gehalt von Chlorophyll von Algen im Wasser auf die Spur kommt. Das Chlorophyll hat eine sehr große Bedeutung in der Natur, da es für die Photosynthese verantwortlich ist, also wie mit Hilfe von Sonnenenergie organisches Material in Pflanzen entsteht.

Station 4

Gewässerphysik, Nährstoffe und Algen (Modelle am PC)

Wer: ab 7. Klasse

Wer: ab 7. Klasse

Anzahl: 4 Teilnehmer (ausgebucht)

Betreuer: Marieke Frassl, Michael Rode

Gemeinsam mit unserer Gewässermodelliererin Marieke Frassl rechnet ihr am Vormittag aus, wie lange ein Tsunami braucht, um weit entfernte Küsten zu überfluten. Dazu müsst ihr lernen im Labor mit der Stoppuhr umzugehen, um in einem Modellversuch die Wasserbewegung zu messen. Mit ein bisschen Begeisterung für mathematische Gleichungen seid ihr hier richtig.

Nachmittags im Büro werdet ihr lernen, wie Algen im Fluss wachsen und wie wir dies mit Rechnermodellen nachvolziehen können. Michael Rode zeigt Euch, wie das mit einem Computermodell am Beispiel der unteren Bode (Harz) gemacht werden kann.

Quiz

Wer: für alle Teilnehmer

Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Findet heraus, was mit einem Gewässer los ist, zu dem wir euch Analysenergebnisse geben. Keine Angst, Ihr könnt unter vier Antworten die richtige herausfinden. Und außerdem arbeitet ihr in Teams – so ähnlich wie in der Umwelt- und Gewässerforschung. Denn ein Gewässer kann nur beurteilt werden, wenn Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen ihre Ergebnisse zusammentragen und gemeinsam über die Auswirkungen nachdenken. Da ist zum Beispiel der Gewässerbiologe gefragt, der im Mikroskop erkennt, welche Algen in einem See zu welcher Jahreszeit wachsen. Der Gewässerchemiker findet heraus, ob auch Nährstoffe vorhanden sind, damit die Algen überhaupt wachsen können. Der Gewässerphysiker erkennt aus Messungen der Wassertemperatur zu welcher Jahreszeit die Nährstoffe zu den Algen transportiert werden können.