Pressemitteilung vom 13. März 2009

Sind Nanopartikel aus Wolframcarbid-Cobalt gesundheitsschädlich?

Ergebnisse aus dem BMBF-geförderten Projekt INOS

Dresden/Leipzig. Nanopartikel aus Wolframcarbid und Wolframcarbid-Cobalt können in kultivierte Zellen von Säugetieren eindringen. Das geht aus einer Studie hervor, die Wissenschaftler der Universität Dresden, des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme Dresden durchgeführt haben. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass Nanopartikel aus reinem Wolframcarbid keine zellschädigenden Effekte verursachen. Erst durch das Mischen von Nanopartikeln mit toxischen Stoffen wie Cobalt werden zellschädigende Effekte hervorgerufen. Bei der in vitro-Studie, die im renomierten Fachblatt Environmental Health Perspectives erschienen ist, wurde die Wirkung von Wolframcarbid- und Wolframcarbid-Cobalt-Nanopartikeln mit einer Aggregatgröße von 150 Nanometern sowohl auf Zellkulturen aus menschlichen Lungen-, Haut- und Darmzellen als auch aus den Gehirnzellen von Ratten untersucht.

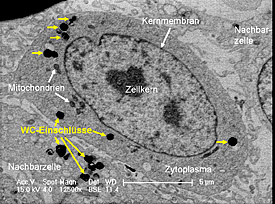

Elektronenmikroskopische Aufnahme einer Zelle des zentralen Nervensystems (Gliazelle), die Einschlüsse von Wolframcarbid-Partikeln zeigt (Vergrößerung 12.500 fach).

Foto: Armin Springer/ Max Bergmann Center of Biomaterials, Technische Universität Dresden

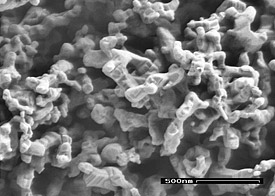

Elektronenmikroskopie-Aufnahme von Wolframcarbid-Partikeln als Pulver.

Foto: Dr. Volkmar Richter/Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS)

Das harte Wolframcarbid wird vor allem zur Werkzeugfertigung eingesetzt. Die Beimischung von Cobalt erhöht Zähigkeit und Festigkeit. Bei der Herstellung der Werkzeuge könnte es gegebenenfalls zu einer Belastung am Arbeitsplatz kommen. Jedoch lagen zu den Wirkungen des Stoffes in der Größe von Nanopartikeln bisher noch keine Erkenntnisse vor. Um nanoskalige Rohstoffe zu einer breiten Anwendung zu bringen, sollten Risiken für Mensch und Umwelt jedoch im Vorfeld untersucht und berücksichtigt werden.

Die chemisch-physikalischen Untersuchungen bestätigten, dass sowohl Wolframcarbid als auch Wolframcarbid-Cobalt-Partikel durch Albumin oder Serum in Nährlösungen stabilisiert werden. Das ist ein wichtiger Befund, da mögliche gesundheitsschädliche Wirkungen durch die geringe Größe der Partikel hervorgerufen werden könnten. Der Zusatz von Albumin zu den Nährlösungen ermöglicht so eine Prüfung, die den natürlichen Verhältnissen sehr nahe kommt. Mit Hilfe elektronenmikroskopischer Verfahren konnte zunächst die Aufnahme der Partikel in die untersuchten Zellen nachgewiesen werden. Bei den nachfolgenden biologischen Tests zeigte sich, dass Wolframcarbid-Nanopartikel allein nicht akut toxisch sind, während Mischungen dieser Partikel mit Cobalt bei höheren Partikelkonzentrationen toxisch wirkten. Die Toxizität der WC-Co-Mischung war dabei höher als die von Cobaltionen der vergleichbaren Konzentration. Warum die Kombination aus Wolframcarbid und Cobalt toxischer reagiert, ist noch nicht endgültig geklärt. Möglicherweise fungieren Nanopartikel auch als "trojanisches Pferd", das heißt, sie erhöhen die Aufnahme giftiger Cobaltionen in die Zellen. Aus Sicht der Forscher kommt es darauf an, den Einfluss von Partikelgröße und Mischungseffekten weiter zu untersuchen und daraus mögliche Konsequenzen für die Beurteilung von Gesundheitsgefährdungen abzuleiten.

Diese und andere Ergebnisse werden am 18./19. März 2009 auf einem Symposium am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig über

Nanotechnologie und Toxizität in Umwelt und Gesundheit mit etwa 80 Wissenschaftern sowie Vertretern von Behörden und Industrie

diskutiert. Die Tagung ist gleichzeitig der Abschluss des Forschungsprojektes INOS. Mit insgesamt 7.6 Millionen Euro hat das

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) drei große Konsortien (NanoCare, INOS und TRACER) gefördert, die erstmals in

Deutschland gesundheitsrelevante Aspekte von synthetischen Nanopartikeln in großem Umfang untersucht haben. Im Fokus von INOS stand

dabei die Entwicklung von Methoden zur Bewertung des Gefährdungspotenzials von technischen Nanopartikeln mit Hilfe von in vitro-Methoden.

Diese Arbeiten konzentrieren sich auf keramische und metallische Partikel wie Diamant, Wolframcarbid, Titandioxid, Titannitrid,

Cobalt, Platin, Keramik-Metall-Mischungen sowie Kohlenstoffnanoröhren und Ruß.

Tilo Arnhold

Publikation:

Bastian, S., Busch, W., Kühnel, D., Springer, A., Meißner, T., Holke, R., Scholz, S., Iwe, M., Pompe, W., Gelinsky, M., Potthoff, A., Richter, V., Ikonomidou, H., Schirmer, K. (2009):

Toxicity of tungsten carbide and cobalt-doped tungsten carbide nanoparticles in mammalian cells in vitro.

Environ.Health Perspect. in press

dx.doi.org/10.1289/ehp.0800121

Weitere fachliche Informationen:

Susanne Bastian, Maria Iwe

Abteilung Neuropädiatrie der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden

Telefon: 0351-4586898

www.tu-dresden.de/kin

Dr. Dana Kühnel, Wibke Busch

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Telefon: 0341-235-1515

Dr. Dana Kühnel, Wibke Busch

PD Dr. Kristin Schirmer (Teilprojektleiterin)

Eawag - Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs

Telefon: +41 44 823 52 66

Abteilung Umwelttoxikologiem, Eawag

Informationen zum INOS-Projekt:

Dr. Volkmar Richter (Projektkoordinator)

Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS)

Telefon: 0351- 2553614

oder über

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Pressestelle

Tilo Arnhold

Telefon: (0341) 235 1269

presse@ufz.de

Weiterführende Links:

3. Symposium "Nanotechnology and Toxicology in Environment and Health" am 18. - 19. März 2009 in Leipzig:

www.ufz.de/index.php?de=17303

INOS-Projekt:

ww.nanotox.de

BMBF-Förderschwerpunkt Nanotechnologie:

www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php

Nano-Partikel auf dem Prüfstand (Pressemitteilung vom 29. März 2006):

www.ufz.de/index.php?de=7157