Pressemitteilung vom 17. April 2013

Porentief rein dank Strom?

Erste Ergebnisse von Laborversuchen auf AquaConSoil vorgestellt

Barcelona/Leipzig. Mit elektrischen Feldern lassen sich selbst schlecht wasserlösliche Schadstoffe gut aus porösen Materialen, wie etwa Böden, herauslösen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) nach Laborversuchen mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Die entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material wie Kohle oder Öl und stellen wegen ihrer Giftigkeit ein weltweites Problem dar. Erste Ergebnisse ihrer Laborversuche stellen die Wissenschaftler auf der größten europäischen Konferenz zum Management von Boden-Wasser-Systemen „AquaConSoil 2013“ vor, die vom 16. bis 19. April in Barcelona stattfindet.

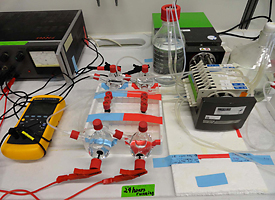

Laborversuch, bei dem UFZ Forscher den Einfluss von elektrischen Feldern auf den Transport von Schadstoffen untersuchen.

Foto: Jinyi Qin/UFZ

„In einem elektrischen Feld wandern die positiv geladenen oberflächennahen Ionen zur Kathode und erzeugen so eine Wasserströmung. Diese sogenannte Elektroosmose bewirkt, dass selbst winzige Poren, die mit einem normalen Wasserstrahl nicht gereinigt werden könnten, ausgespült werden“, berichtet Dr. Lukas Y. Wick vom UFZ. Der Umweltmikrobiologe hatte zusammen mit Kollegen in den letzten Jahren den Einfluss von elektrischen Feldern auf Bakterien und deren Schadstoffabbauleistung (Elektro-Bioremediation) untersucht. Dabei konnte kein negativer Einfluss schwacher elektrischer Felder auf die Aktivität und die Zusammensetzung mikrobieller Gemeinschaften gefunden werden. Es zeigten sich jedoch positive Auswirkungen auf die Bioverfügbarkeit und den möglichen Abbau von Chemikalien: Die Elektroosmose sorgt nämlich dafür, dass sich Schadstoffe nicht nur schneller, sondern auch porentief, also nur wenige Nanometer oberhalb der Oberfläche von Bodenporen, ablösen und so möglicherweise die biologische Sanierung verschmutzter Ökosysteme beschleunigen. Die bisherigen Versuche wurden in kontrollierten Laborsystemen mit Modellböden durchgeführt. In den nächsten Schritten wollen die Forscher nun in komplexeren Systemen die Interaktionen zwischen Bakterien, Boden und Schadstoffen studieren. Dieses Wissen kann später helfen, die noch bestehenden Einschränkungen bei biologischen Sanierungstechnologien zu überwinden, um kostengünstige und effektive Anwendungen zu entwickeln.

Zur AquaConSoil 2013, der größten europäischen Konferenz zum Management von Boden-Wasser-Systemen, werden vom 16. bis 19. April über 700 Experten aus Forschung, Behörden und Industrie in Barcelona erwartet. Organisiert wird sie vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) zusammen mit dem niederländischen Forschungszentrum Deltares. Die Schirmherren der wissenschaftlichen Tagung sind Prof. Dr. Georg Teutsch, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des UFZ, und Prof. Dr. ir. Huub Rijnaarts, Lehrstuhlinhaber für Umwelttechnologie der Universität Wageningen, Niederlande. Tilo Arnhold

Konferenz:

AquaConSoil

12th International UFZ-Deltares Conference on Groundwater-Soil-Systems and Water Resource Managementl

16. - 19. April 2013 in Barcelona, Spanien

http://www.aquaconsoil.org

Weitere Informationen:

Dr. Lukas Wick

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Telefon: 0341-235-1316, -1366

lukas.wick@ufz.de

oder über

Susanne Hufe (UFZ-Pressestelle)

Telefon: 0341-235-1630

susanne.hufe@ufz.de

Weiterführende Links:

Arbeitsgruppe Bioverfügbarkeit

http://www.ufz.de/index.php?de=16774

Publikationen

Wick, L.Y. and J. Qin (2013): Electrobioremediation of organic contaminants. In: edited by R.F. Savinelli, K. Ota (Eds.), Encyclopedia of Applied Electrochemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. (accepted).

http://www.springerreference.com

Wick, L. Y., F. Buchholz, I. Fetzer, S. Kleinsteuber, C. Härtig, L. Shi, A. Miltner, H Harms and G. N. Pucci (2010): Responses of soil microbial communities to weak electric fields. Sci. Tot. Environ. 408: 4886–4893.

http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.06.048

L. Y. Wick. (2009): Electrobioremediation of hydrophobic organic contaminants: Effects, Mechanisms, and Interactions. In: K. Reddy and C. Cameselle (eds.) Electrochemical Remediation Technologies for Polluted Soils, Sediments and Groundwater. Wiley, Chichester. 18, pp 369-388.

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470383437.html

Shi, L.; H. Harms and L. Y. Wick. Electroosmotic flow stimulates the release of matrix-bound phenanthrene. 2008. Environ. Sci. Technol. 42: 2105-2110.

Im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) erforschen Wissenschaftler die Ursachen und Folgen der weit reichenden Veränderungen der Umwelt. Sie befassen sich mit Wasserressourcen, biologischer Vielfalt, den Folgen des Klimawandels und Anpassungsmöglichkeiten, Umwelt- und Biotechnologien, Bioenergie, dem Verhalten von Chemikalien in der Umwelt, ihrer Wirkung auf die Gesundheit, Modellierung und sozialwissenschaftlichen Fragestellungen. Ihr Leitmotiv: Unsere Forschung dient der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und hilft, diese Lebensgrundlagen unter dem Einfluss des globalen Wandels langfristig zu sichern. Das UFZ beschäftigt an den Standorten Leipzig, Halle und Magdeburg über 1.100 Mitarbeiter. Es wird vom Bund sowie von Sachsen und Sachsen-Anhalt finanziert.

Die Helmholtz-Gemeinschaft leistet Beiträge zur Lösung großer und drängender Fragen von Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft durch wissenschaftliche Spitzenleistungen in sechs Forschungsbereichen: Energie, Erde und Umwelt, Gesundheit, Schlüsseltechnologien, Struktur der Materie, Verkehr und Weltraum. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist mit über 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 18 Forschungszentren und einem Jahresbudget von rund 3,8 Milliarden Euro die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Ihre Arbeit steht in der Tradition des Naturforschers Hermann von Helmholtz (1821-1894).