- Themenschwerpunkt Oktober 2022 -

Braucht die Welt ein 1,5°C-Ziel in der Biodiversitätspolitik?

Seit 1970 sind die weltweiten Bestände an Säugetieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien um 69 Prozent geschrumpft, in Lateinamerika und der Karibik sogar um 94 Prozent. Das sind die neuesten Zahlen, die der WWF und die Zoologische Gesellschaft London vorige Woche in ihrem aktuellen Living Planet Report veröffentlichten. 2008 meldete der gleiche Report noch 30 Prozent, 2016 schon 58 Prozent. Die Situation ist dramatisch, doch es könnte Hoffnung geben: Im Dezember beschließen die Mitgliedstaaten der UN-Biodiversitätskonvention CBD, wie man künftig den Niedergang der Artenvielfalt und Lebensräume stoppen will. Die Positionen vor allem zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sind verhärtet, doch die Lage verlangt nach einem politischen Durchbruch. Bedarf es eines „Paris-Moments“ wie 2015 in der Klimapolitik? Kann es eine Einigung auf ein so klares Ziel wie das 1,5°C-Ziel auch in der Naturschutzpolitik geben?

Bei der Vertragsstaatenkonferenz der UN-Biodiversitätskonvention (CBD-COP15) im Dezember in Montreal soll ein neuer globaler strategischer Plan zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt verabschiedet werden. Um diesen zu erarbeiten, hatten die Mitglieder - durch die Verschiebung der COP15 um zwei Jahre - sogar mehr Zeit als üblich. Dennoch hat diese Extrazeit nicht dabei geholfen, Widerstände unter den Parteien zu beseitigen und nötige Kompromisse zu finden. Wie Dr. Axel Paulsch und Dr. Yves Zinngrebe in ihrer Kolumne zur letzten Vorbereitungskonferenz der COP schreiben, sind noch viel zu viele konkrete Zielvorgaben in den berühmten „Eckigen Klammern“. So konnte man sich beispielsweise noch nicht endgültig auf Zahlen einigen, die etwa die unter Schutz zu stellende globale Fläche definieren. Sollen es 30 Prozent werden? Oder mehr, oder weniger? Es fehlt der politische Wille und „spirit of compromise“, schreiben die Autoren.

Im Vorfeld dieser CBD-COP war immer wieder die Notwendigkeit eines „Paris-Moments“ im Naturschutz betont worden, etwa im Mai dieses Jahres beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau durch den Präsidenten der letzten Klimakonferenz COP26 in Glasgow, Alok Sharma. Bei der Klimakonferenz 2015 in Paris war es der internationalen Gemeinschaft trotz größter Differenzen gelungen, sich darauf zu einigen, die globale Erwärmung nicht über 2°C, nach Möglichkeit auch nicht über 1,5°C steigen zu lassen. Diese klare und einfach kommunizierbare Zahl, 1,5°C, brannte sich in die Köpfe ein und gab allen Beteiligten eine scheinbar einfache Orientierung zum Status Quo und der notwendigen Entwicklung. In Deutschland legte dieses Ziel auch die Grundlage für den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum deutschen Klimaschutzgesetz, welcher die Politik zu einer Verschärfung der Klimagesetzgebung zwang. Ohne die internationale Festlegung auf die 1,5°C-Grenze wäre dieses Urteil nicht möglich geworden.

Brauchen wir also in Anbetracht des rasanten Schwundes von Lebensräumen, Tieren und Pflanzen auch in der Biodiversitätspolitik ein übergreifendes Ziel wie das 1,5°C-Ziel in der Klimapolitik? Und kann es das überhaupt geben – eine Untergrenze verbleibender Populationsgrößen, Artenzahlen und Lebensräume, bis zu der die Auswirkungen auf unser menschliches Leben noch verkraftbar sind?

Ich nehme die Antwort schon einmal vorweg: Die überwiegende Meinung unter den befragten Expertinnen und Experten verschiedener Forschungsdisziplinen ist „Nein“ – aus verschiedenen Gründen:

Ökosysteme sind viel komplexere Einflussgrößen als ein paar wenige Klimagase

Zuerst einmal: Was ist das 1,5°C- bzw. 2°C-Ziel eigentlich genau? Es ist ein politisch gesetzter Wert des globalen Temperaturanstiegs gegenüber der Zeit vor Beginn der Industrialisierung, der bis zum Jahr 2100 nicht überschritten werden soll. Der Weltklimarat IPCC hatte in seinem Dritten Sachstandsbericht von 2014 Szenarien vorgestellt, die zeigen, ab welchen globalen Durchschnittstemperaturen bestimmte Kipppunkte wahrscheinlich erreicht werden, die die Lebensbedingungen der Menschen auf der Erde wesentlich verschlechtern würden – etwa das Abschmelzen von Gletschern, der Polkappen und entsprechende Folgeerscheinungen wie das Ausfallen des Golfstroms. Die Kipppunkte betreffen also Komponenten im Erdsystem, die das Klima in den letzten zehntausend Jahren stabil gehalten und die Entwicklung unserer menschlichen Gesellschaft ermöglicht haben. Allerdings nannte der IPCC keine konkrete Gefahrengrenze. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) trug durch seine Vorschläge zum Emmissionsrechtehandel wesentlich dazu bei, das 2°C-Ziel in den politischen Prozess zu bringen. Da aber schon damals klar war, dass bei einer durchschnittlichen Erhöhung um 2°C indigene Völker und Inselstaaten durch den Anstieg des Meeresspiegels unvermeidlich betroffen sein würden, vereinbarten die Staaten der UN-Klimakonvention im Übereinkommen von Paris, „Anstrengungen“ zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C zu unternehmen.

Das Konzept der Planetaren Grenzen

Kipppunkte, bei deren Überschreitung das menschliche Leben auf der Erde maßgeblich unbequemer und lokal sogar unmöglich wird, finden sich auch in ökologischen Systemen. Meist ohne es bewusst wahrzunehmen, hängen wir von Artengemeinschaften ab, die in ihrem natürlichen Zusammenspiel bestimmte Funktionen erfüllen, etwa von Korallenriffen, die beispielsweise die Kinderstube für viele Fischarten - und somit die Grundlage für viele marine Lebensmittel - darstellen, und von Wäldern, die Sauerstoff und Nahrung liefern, Wasser und Luft filtern und als Erholungsraum dienen, und so weiter. Ändern sich die Umweltbedingungen durch den menschlichen Einfluss, können auch die „Leistungen” dieser Systeme ausfallen. Aktuell sind die wichtigsten Ursachen dafür der Nutzungswandel, der Ökosysteme an Land und im Wasser betrifft, sowie die direkte Ausbeutung, der Klimawandel und die Verschmutzung.

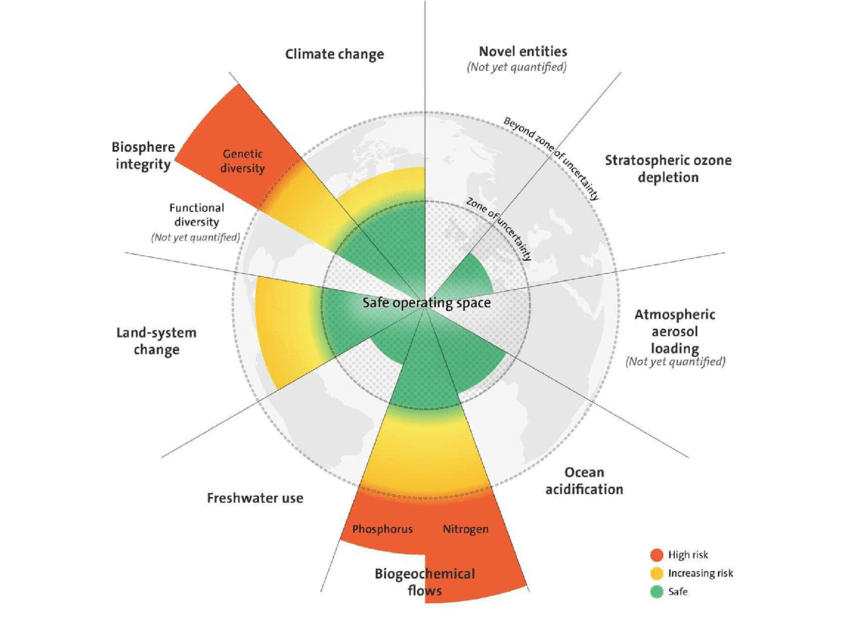

Das Konzept der „Planetaren Grenzen“ (Planetary Boundaries), das Johan Rockström, heute wissenschaftlicher Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung PIK, 2009 mit anderen veröffentlichte, versucht, für verschiedene globale Prozesse festzulegen, bis hin zu welchen Veränderungen unsere Lebensbedingungen wahrscheinlich bestehen bleiben. Zu den berücksichtigten globalen Prozessen gehört auch der Biodiversitätsverlust (später in dem Konzept durch den Begriff „Integrität von Ökosystemen“ ersetzt).

„Der Begriff „Planetary Boundaries“ ist meines Erachtens schlecht gewählt. Das Problem ist nämlich, dass wir in ökologischen Systemen gar nicht vorhersagen können, ob es Kipppunkte gibt, und wenn es sie gibt, wann sie eintreten“, sagt Prof. Helmut Hillebrand, Leiter des Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB) und der Universität Oldenburg. „Wir können es meist nur im Nachgang feststellen.“

Beim Klima sind Vorhersagen noch relativ einfach, da dort vorwiegend physikalische Prozesse ablaufen. Die Einflussgrößen, Kohlenstoffdioxid und ein paar weitere Gase, sind übersichtlich und relativ gut erforscht, und man kann entsprechend zuverlässige Modelle errechnen. Dies ist aber zum einen bei Ökosystemen viel komplexer, und entsprechend ist es auch viel schwieriger, Grenzwerte und Kipppunkte zu berechnen. Zum anderen sind viele Prozesse in der Ökologie noch nicht ausreichend erforscht, wie Christian Hof, Biodiversitätsforscher an der TU München, auch in unserem Gastbeitrag unterstreicht. „Wenn ein Gletscher unter einen bestimmten Punkt geschmolzen ist, ist klar, dass er ganz verschwinden wird. Dieser Kipppunkt ist physikalisch unvermeidlich, da die kritische Masse zur Selbsterhaltung nicht mehr besteht“, sagt Hillebrand. Das sei aber nicht auf Ökosysteme übertragbar. Schon allein deshalb nicht, da Biodiversität nicht einfach zu- und abnimmt. Bei sich ändernden Bedingungen wandern auch Arten ein und gehen Arten verloren, und von ihnen hängen die Funktionen des Systems ebenfalls ab.

Die Messbarkeit von Grenzwerten in ökologischen Systemen ist für Hillebrand der Knackpunkt bei der Entwicklung quantifizierbarer Biodiversitätsziele. „Die CBD versucht, das Problem mit ihrer Vision ‚Leben in Harmonie mit der Natur‘ zu umgehen. Die soll bis 2050 erreicht sein. Die Frage ist nur: Wie misst man das denn? Wann weiß ich, dass ich von diesem Ziel abweiche?“

„Für den Klimawandel bietet sich ein Temperaturziel schon allein deshalb an, da die Temperatur eine Variable ist, die schon an sich viele Konsequenzen auslöst, bspw. mehr Wasser in der Atmosphäre, was Extremniederschläge wahrscheinlicher macht“, sagt Tilo Groß, Professor für Biodiversitätstheorie an der Universität Oldenburg und am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). „Bei der Biodiversität gibt es so eine zentrale Größe aber nicht.“ Zwar würde der globale Zustand der Biodiversität in der Regel an Arten- und Individuenzahlen festgemacht, im Gegensatz zur Temperatur ließen sich die Konsequenzen für uns Menschen aber nicht unmittelbar an diesen Zahlen ablesen. Ökosysteme sind auf vielfältige Weise miteinander verknüpft. Sie haben sich gegenseitig stabilisierende Funktionen und Reparaturmechanismen, wenn man so will. Wann tatsächlich eine Funktion ausfällt, sei kaum vorhersagbar. „Biodiversität ist ein komplexes und hochdimensionales Problem. In solchen Situationen eine der involvierten Variablen ad hoc zur Zielfunktion zu erklären, wird immer zur Folge haben, dass sich andere ebenso wichtige Variablen sehr negativ entwickeln“, meint Groß.

Hillebrand meint auch, man müsse sich von der Idee der „Schlüsselarten“ verabschieden, die suggeriere, man könnte auf einen Teil der bestehenden Arten verzichten. „Untersuchungen haben gezeigt, dass Arten, die eine bestimmte Funktion erfüllen, etwa den Nährstoffzyklus im Boden aufrechterhalten, unter verschiedenen Umweltbedingungen völlig andere sein können. Und betrachtet man eine andere Funktion, sind es wieder andere. Wir können also gar nicht sagen, welche verzichtbar sein könnten.“

Gefährliche Kommunikation

„Ein Ziel analog zum 1,5°C-Klimaziel mag aus politischer Sicht praktisch sein, allerdings würde es meiner Ansicht nach mehr Schaden anrichten als vermeiden“, sagt Tilo Groß. „Ein grundsätzliches Problem bei solchen Fernzielen ist, dass hier Maßnahmen so lange aufgeschoben werden können, bis das Ziel unerreichbar geworden ist.“

Das Narrativ des “Temperaturanstiegs um 2°C” hat in den Augen von Prof. Sarah Cornell, Professorin für Nachhaltigkeitswissenschaften am Stockholm Resilience Centre in Stockholm und Mitautorin der „Planetary Boundaries“, ganz fatale Auswirkungen. Wärme ist ja etwas Schönes, und ein Unterschied von 2°C ist kaum merkbar. „Die Realität ist natürlich, dass das eine enorme globale Erwärmung ist, und dass die klimatischen Auswirkungen nichts mit den täglichen Schwankungen des Wetters oder des Raumkomforts zu tun haben“, schreibt sie in einem Aufsatz „Could (or should) there be a global biodiversity target analogous to the 2°C climate target?“, in dem sie die Wirksamkeit des Klimaziels kommunikationswissenschaftlich analysiert. Gut sei zwar, dass die Menschen das Ziel nachvollziehen können, aber wenn es zu vertraut sei, könnte es die Menschen in Selbstsicherheit einlullen. Außerdem führe die Formulierung „nicht mehr als 2°C“ Cornell zufolge in den Köpfen von EntscheidungsträgerInnen dazu, so nahe wie möglich an die 2°C heranzukommen, statt die Erwärmung so gering wie möglich zu halten.

Nele Mariën und Friedrich Wulf von Friends of the Earth International warnen in einem Beitrag zum Post-2020-Prozess der CBD sogar ausdrücklich vor einem neuen „Pariser Moment“. „Das Pariser Abkommen erfüllt NICHT seinen Zweck, denn die globale Erwärmung steuert noch immer auf 3,2°C zu. Dennoch hat die konzertierte Kommunikation des UNFCCC und der Medien die Öffentlichkeit glauben gemacht, dass es eine positive Antwort gibt. Dies ist eigentlich gefährlicher als eine ehrliche Kommunikation über die Mängel des Abkommens. Falsche positive Ansichten über das Ergebnis führen zu weiterer Untätigkeit.“

Prof. Dr. Lena Partzsch, Professorin für Umwelt- und Klimapolitik am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, hält die Orientierung der Umweltpolitik am 1,5°C-Ziel grundsätzlich für verkehrt. „Es gibt derzeit überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klimaziele erreicht werden. Jede Art solcher Zielformulierungen - global, national oder lokal - dienen im Moment nur dem Hinauszögern dringend notwendiger Maßnahmen“, sagt Lena Partzsch. „Man stelle sich vor, anstatt Maßnahmen wie die Maskenpflicht etc. zu beschließen, wären auf dem Hoch der Corona-Pandemie nur Ziele bis 2030 oder 2050 beschlossen worden.“

Ehrliche Kommunikation nötig

Ähnlich kritisch betrachtet die Kommunikation zur globalen Klimapolitik Silke Beck, Professorin für Wissenschaftssoziologie an der TU München. „Der IPCC hatte schon im Vorfeld von Paris gezeigt, dass 2°C nur dann zu erreichen sind, wenn Technologien zur Kohlenstoffspeicherung zum Einsatz kämen. Diese stehen aber in dem Ausmaß, in dem sie in Szenarien eingerechnet werden, faktisch nicht zur Verfügung“, meint Beck. Wenn diese Negativ-Emissions-Technologien, etwa Aufforstungsmaßnahmen zur Kohlenstoffspeicherung, großflächig zum Einsatz kommen, würden diese in Becks Augen massive Landnutzungs- und Verteilungskonflikte erzeugen und möglicherweise bestimmte Anstrengungen zur Emissionsreduktion unterlaufen. „Diese gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Kosten und Nutzen müssten transparent und ausgewogen mitkommuniziert werden, damit klar wird, welche Risiken und Nebenwirkungen man mit der Entscheidung für bestimmte Entwicklungspfade eingeht. Wenn Politik und Wissenschaft das nicht tun, laufen sie Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren und das Vertrauen in sie zu unterlaufen“, meint Beck und verweist auf ihr aktuelles Forschungsprojekt Governance of Sociotechnical Transformations (GoST).

Zahlen alleine sind nicht handlungsmotivierend

„All die Forschung zur Kluft zwischen Wissen und Handeln zeigt auch, dass Fakten oder Zahlen alleine nicht handlungsmotivierend sind“, sagt Silke Beck. „Sowas funktioniert nur, wenn diese in Narrative und Traditionen eingebettet werden, die diesen Zielen vor Ort Sinn verleihen. Genau davon abstrahiert solch ein reiner Grenzwert. Er blendet alle Informationen aus, die politisch zählen: Werte, konkrete Folgen vor der Haustüre, mögliche Gewinner und Verlierer, also alles, was den Bürgerinnen und Bürgern auf der Seele brennt.“Um eine Bereitschaft zum Wandel in der Gesellschaft zu erzeugen, müssten aus Becks Sicht die Menschen viel stärker mitgenommen werden. „Um die Ziele müssten Geschichten erzählt werden, die mitnehmen und verständlich machen, um was es hier geht, wie bedeutend Biodiversität für unser Überleben ist.“

Das sieht Helmut Hillebrand ganz ähnlich. Die Kommunikation rund um die Biodiversitätsziele müsste transportieren, dass eine Art verloren ist, für immer verloren ist. Das sollte uns bewusst sein und uns besorgt machen. Und außerdem, dass Ökosysteme sehr zeitverzögert reagieren können, zum Teil bis zu Tausende von Jahren, wie wir anhand von Fossilien zeigen konnten. Das heißt, unser Handeln heute hat unter Umständen Konsequenzen für viele Folgegenerationen.

Ist das 30by30-Ziel das 1,5°C-Ziel der Biodiversitätspolitik?

Ein messbares Ziel, dessen Umsetzung relativ einfach zu verfolgen ist, wäre in Verbindung mit Schutzgebieten möglich. Prof. Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung, der auch den Globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES mitgeleitet hat, sieht einen wesentlichen Schritt nach vorn gegenüber den bisherigen Biodiversitätszielen, wenn sich die Weltgemeinschaft in Montreal darauf einigen würde, bis 2030 dreißig bis fünfzig Prozent der Erdoberfläche unter Schutz zu stellen. Dieses ursprünglich von der Weltnaturschutzorganisation IUCN vorangebrachte „30by30-Ziel“ steht im aktuellen Entwurf des Global Biodiversity Framework, der bei der COP15 in Montreal zu Ende verhandelt und beschlossen werden soll. „Wenn man so wollte, wäre das also das 1,5-Grad-Ziel im Bereich von Biodiversität und Ökosystemen“, schreibt Settele in einem Gastbeitrag für den MDR. Der entscheidende Vorteil gegenüber dem 1,5°C-Ziel wäre hier, dass es sich um eine positive Zielsetzung handelt, dass etwas erreicht statt vermieden werden soll.

Doch Settele betont auch: Im Gegensatz zum 1,5°C-Ziel wäre bei Erreichen der 30 Prozent Schutzfläche aber eben nicht das gesamte Problem behoben. „Das kann nicht das einzige Ziel sein. Schutzgebiete können zwar dabei helfen, große Teile der Biodiversität zu schützen, Ökosystemfunktionen und -leistungen sind aber ja nicht auf solche Gebiete begrenzt bzw. werden nicht nur in solchen Gebieten benötigt, sondern auf der ganzen Fläche. Da sind dann wiederum Ziele und konkrete Maßnahmen für die verschiedenen Formen der Land- und Meeresnutzung gefragt.“

„30by30 halte ich für sehr problematisch“, meint Helmut Hillebrand. Schutzgebiete ausweisen sei zwar billig, das Managen, Kontrollieren und Wiederherstellen jedoch das Teure daran. So scheiterte regelmäßig der wirksame Schutz von Biodiversität u.a. auch am fehlenden Schutzgebiets-Management. „Außerdem tun sich vor meinem geistigen Auge sofort Verteilungs- und Gerechtigkeitsprobleme bei der Umsetzung auf. Wie werden diese 30 Prozent global verteilt? Wen bevormunden oder hindern wir dadurch an der Entwicklung? Ich befürchte einfach, dass 2029 schnell noch die fehlenden Prozent irgendwohin auf die Karte gezeichnet werden, jedoch völlig ohne hilfreiche Wirkung für die Biodiversität und die globale Lebensqualität der Menschheit.“

Ähnliche Bedenken hat die Umweltpolitologin Christine Polzin vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ. „Beim Etablieren oder Ausweiten von Schutzgebieten sehe ich außerdem noch die Gefahr, dass man eine zu starke Trennlinie zieht zwischen ‚unberührter Wildnis‘ und ‚menschlicher Zivilisation‘. Im besten Fall können wir von Ansätzen lernen, wo ‚Convivial Conservation‘ erfolgreich etabliert ist.“ Dabei handelt es sich um einen integrativen Naturschutzansatz, bei dem menschliche Orte und die Natur sowohl in ländlichen als auch in städtischen Räumen integriert werden können und sollten. (Siehe auch NeFo-Artikel „Beziehungskrise zwischen Mensch und Natur“).

Die absteigende Kurve nach oben biegen

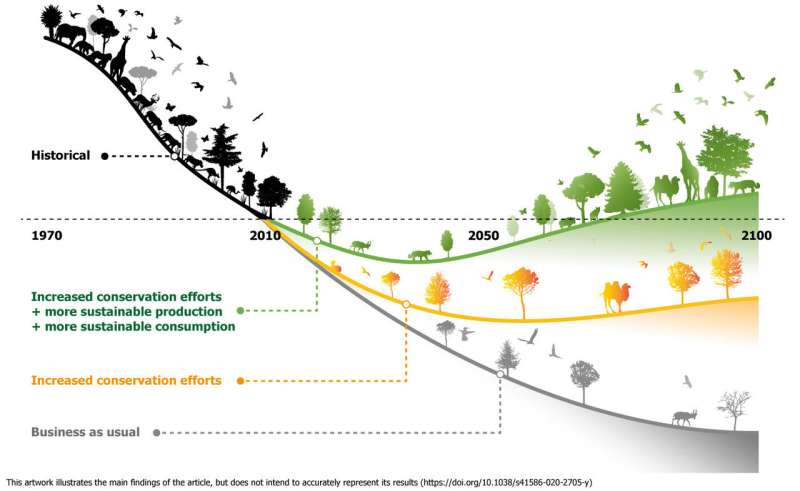

Ein wesentliches Problem festgelegter Zielwerte ist, dass diese unter sich verändernden Bedingungen veralten und nachgebessert werden müssen. Das schafft eher Verunsicherung als Orientierungshilfe. Ein 1,5°C-Ziel nützt wenig, wenn es nicht mehr erreichbar ist. Ein potenzielles Ziel, das dieses Problem nicht hätte, es aber vielleicht in seiner Bildhaftigkeit und Kommunizierbarkeit mit dem 1,5°C-Ziel aufnehmen könnte, sieht Helmut Hillebrand im „bending the curve“-Ansatz, der 2020 in einer Nature-Publikation vorgestellt wurde. „Für einzelne Arten oder auch Artengemeinschaften können wir die Entwicklung der Bestände lokal oder regional mit einem leistungsfähigen Monitoring ja durchaus erfassen.“

Bei sehr vielen Arten geht die Abundanz-Kurve, also die Individuenzahl aktuell nach unten. Man könnte also in ein Ziel hineinschreiben, man möchte den Verlauf für soundso viele Arten oder der Arten XYZ nach oben biegen, oder besser: Das Management des Lebensraums von Art X sollte so sein, dass deren Populationsgrößen wieder steigen. „Das klingt natürlich nicht so catchy wie ‚living in harmony with nature‘, ließe sich aber wenigstens kontrollieren“, meint Hillebrand. Ganz wichtig sei hier allerdings: Um das vernünftig monitoren zu können, müssten die benötigten Daten öffentlich verfügbar gemacht werden. „Wir können uns sofort aktuelle und historische Temperaturdaten überall auf der Welt ansehen. Aber Biodiversitätsdaten sind oft nicht zugänglich. Das wäre aber die Voraussetzung zur Kontrolle eines solchen Ziels.“

Kommunikation keine Hauptursache für die Probleme

Ob tatsächlich aber die Kommunizierbarkeit und Kommunikation der Ziele die Ursache für die stockenden Fortschritte beim globalen Biodiversitätsschutz sind, ist tatsächlich fraglich. Silke Beck hält die Ziele der CBD, auch die bisherigen, grundsätzlich für ausreichend. Es handelt sich um politische Errungenschaften, die nicht leichtfertig in Frage gestellt werden dürften. Wesentlich sei eine klare Analyse, warum diese Ziele bislang nicht umgesetzt werden konnten und warum politische Maßnahmen nicht effektiv funktionieren. „Kommunikation ist sicherlich keine Hauptursache für diese Probleme der Umsetzung. Die sind aus meiner Sicht politisch hausgemacht und können nicht durch bessere Forschung oder Kommunikation gelöst werden, weil sie nicht ursächlich durch diese erzeugt sind. Eine Strategie, die ursächlich bei mehr Forschung und Kommunikation ansetzt, adressiert Symptome, aber nicht Ursachen des Problems.“

Sind Naturkapitalzertifikate die Lösung?

Auch Christine Polzin sieht einen effektiveren Beitrag zum Schutz der Biodiversität eher in einer besseren Regulierung von Industrien, die maßgeblichen Einfluss auf den Verlust von Biodiversität haben. Hierzu müssten ökonomische Werkzeuge zum Einsatz kommen, und da Naturzerstörung und nicht-nachhaltige Nutzung in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen stattfinden, wäre es wichtig, ein Ziel mit einem Mechanismus zu untersetzen, der bestimmte Formen des Wirtschaftens einschränkt. In der Klimapolitik versucht man das etwa mit Emissionszertifikaten. Die Idee ist einfach: Man berechnet, bei welcher CO2-Konzentration in der Atmosphäre das 2°C über dem vorindustriellen Niveau erreicht ist. Die CO2-Differenz zu heute definiert man als Budget, das man nun auf die meistbietenden Akteure verteilen kann. Diese können die Zertifikate auch weiterverkaufen, wenn sie sie nicht verbrauchen und Emissionen einsparen.

Die Frage ist nur: Wie lässt sich das auf die Biodiversität übertragen? Wie viel Naturkapital haben wir noch zu vergeben? Welchen Verlust können wir uns noch leisten, bevor wesentliche Ökosystemleistungen ausfallen? Außerdem sind die Auswirkungen lokal und nicht global. „Wir Ökonomen könnten solche Konzepte durchaus erstellen“, sagt Prof. Martin Quaas, Umweltökonom am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und an der Universität Leipzig. „Dafür müssten uns die Ökologen jedoch sagen, welche Parameter kausal mit den Problemen verknüpft sind, die der Biodiversitätsverlust uns beschert.“ Beim Klima sei das relativ einfach, da viele Konsequenzen des Klimawandels mit der Temperatur verbunden sind, etwa die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse. Beim Biodiversitätsverlust sei das nicht so einfach. Die Forschung zeigt, dass die Ökosystemleistungen nicht linear zum Verlust der Arten ausfallen.

Versicherungen gegen Biodiversitätsverlust

Tilo Groß in Oldenburg hat allerdings eine Idee, wie man Werkzeuge schaffen könnte, die es erlauben, schnell und auf regionaler Ebene adaptiv zu reagieren. „Zertifikate gehen in die richtige Richtung, aber ich denke, für die Biodiversität sind sie schwer umzusetzen. Letztendlich gilt es, mit dem sehr großen Risiko umzugehen, das aus unserer Unkenntnis der Prozesse erwächst. Ein Werkzeug zum Risikomanagement, das sich bewährt hat, sind Versicherungen. Dieses Werkzeug könnte auch beim Schutz der Biodiversität zum Einsatz kommen.“

Groß bringt ein Beispiel: „Wenn ein neuer Hafen gebaut werden soll, stellt dies eine potentielle Gefahr für das Ökosystem Meer und jene an der Küste dar. So wie Entscheidungen heute getroffen werden, gibt es ein paar Gutachten zum Risiko, und am Ende überwiegen die finanziellen Interessen. Meine Lösung sieht so aus: Der Betreiber darf den neuen Hafen nur bauen, wenn er eine Versicherung abschließt, die die Kosten für die Behebung potenzieller Schäden an der Biodiversität übernimmt. Wenn es sich zeigen sollte, dass es durch den Hafen negative Impacts gibt, müsste diese Versicherung Maßnahmen finanzieren, wie zum Beispiel Wiederansiedlungsprogramme für Arten, Ankauf von Ausgleichsflächen etc. Das würde sich die Versicherung natürlich recht gut bezahlen lassen. Auf diese Weise werden den finanziellen Anreizen des Hafenbetriebs direkt die Kosten des Risikos gegenübergestellt. Der Hafenbetreiber hat somit einen direkten Anreiz, die Beeinträchtigung der Umwelt zu minimieren, um die Kosten der Versicherung gering zu halten. Darüber hinaus würden auch finanzielle Anreize für Forschung geschaffen, da sich mit einem besseren Systemverständnis das Risiko besser quantifizieren lässt, was wiederum zu niedrigeren Prämien führt.“

Für eine Diskussion und Aufnahme in den Global Biodiversity Framework in Montreal dürfte dieser vielversprechende Vorschlag wohl zu spät kommen. Allerdings geht es um solche Ideen zu Maßnahmen, Finanzierungsmechanismen, Regeln für internationale Finanzflüsse usw., die im Nachgang der COP zur Umsetzung der Ziele besprochen werden müssten (siehe Interview mit Yves Zinngrebe). Vielleicht sind es genau solche konkreten Mechanismen, die überzeugen und somit Widerstände in den globalen Verhandlungen auflösen können.

Lesetipp:

Ein 1,5°-Ziel für die Biodiversität – das klingt nach einer charmanten Idee. Der Temperaturwert ist inzwischen in aller Munde in Politik, Medien und Gesellschaft und dient als Orientierungsmaßstab für allerhand Maßnahmen zum Klimaschutz. Doch taugt eine solche – wie auch immer zu definierende – Marke als Maß für den Zustand der biologischen Vielfalt, als Ziel zu ergreifender Handlungen, oder als Schwellenwert, bei dessen Überschreitung die Biosphäre in irreversible dramatische Situationen gerät? Welchen Zweck erfüllen bestimmte numerische Größen, und heiligt dieser Zweck die von der Wissenschaftscommunity so verabscheuten Mittel der Vereinfachung und Verkürzung?

Diese Fragen widmet sich Christian Hof im