Biodiv-News

Gefahr für Streuobst durch Misteln

02.10.2025

Eine neue Pressemitteilung des Streuobstzentrums Hessen und des Deutschen Verbands für Landschaftspflege (DVL) warnt vor der wachsenden Gefahr durch Misteln in Streuobstwiesen. Die immergrünen Pflanzen entziehen ihren Wirtsbäumen Wasser und Nährstoffe, schwächen sie in heißen Sommern zusätzlich und können sogar zum Absterben führen. Besonders Apfelbäume sind betroffen, aber auch andere Laubbaumarten leiden zunehmend unter Mistelbefall.

Mit einer gemeinsamen Informationskampagne wollen DVL und das Streuobstzentrum Hessen aufklären, falsche Mythen, etwa den vermeintlichen Schutzstatus der Misteln, richtigstellen und zum aktiven Entfernen der Misteln aufrufen, um die wertvolle Kulturlandschaft der Streuobstwiesen zu erhalten.

Mehr Informationen: https://streuobstzentrum-hessen.de/2025/10/02/pressemitteilung-zur-gefahr-fuer-streuobst-durch-misteln/

Vielfältige Weiden – mehr Milch und weniger Methan?

01.10.2025

Ein Forschungsteam der Universität Göttingen hat in einer Meta-Analyse untersucht, ob artenreiche Weiden die Milchproduktion und Methanemissionen beeinflussen. Das Ergebnis: Mehr Pflanzenvielfalt auf der Weide steigert weder Milchleistung noch verringert sie Methanemissionen. Ein höherer Anteil an Leguminosen wie Klee kann jedoch die Milchproduktion fördern.

Dennoch lohnt sich Artenvielfalt im Weideland, betonen die Forschenden: „Betriebe sollten die Vorteile vielfältiger Grünlandflächen im Hinblick auf die Gesamtproduktivität und Ökosystemleistungen berücksichtigen, anstatt unmittelbare Verbesserungen bei der Milchproduktion oder Methan-Reduktion zu erwarten.“

Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7927

Der Zustand der Umwelt in Europa bleibt besorgniserregend: Natur unter Druck und Klimawandel als größte Herausforderung

29.09.2025

Der aktuelle Bericht „State of Europe’s Environment 2025“ der Europäischen Umweltagentur (EEA) zeigt, dass sich der Zustand der Umwelt in Europa trotz einzelner Fortschritte insgesamt weiter verschlechtert. Insbesondere der Verlust an Biodiversität in terrestrischen, Süßwasser- und Meeresökosystemen bleibt ein zentrales Problem. Hauptursachen sind landwirtschaftliche Praktiken, Landnutzungsänderungen sowie Konsum- und Produktionsmuster.

Während in Bereichen wie Luftqualität, Treibhausgasemissionen, Kreislaufwirtschaft und erneuerbaren Energien Verbesserungen erzielt wurden, besteht die Gefahr, dass zahlreiche Umwelt- und Naturschutzziele bis 2030 nicht erreicht werden. Die EEA hebt die Bedeutung bestehender europäischer Politiken, insbesondere des Green Deal, hervor und empfiehlt eine konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ökosystemen und zum Schutz der biologischen Vielfalt.

Mehr Informationen: https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/state-of-europes-environment-2025

Forschungsteam fordert mehr Fokus auf genetische Vielfalt im Biodiversitätsschutz

26.09.2025

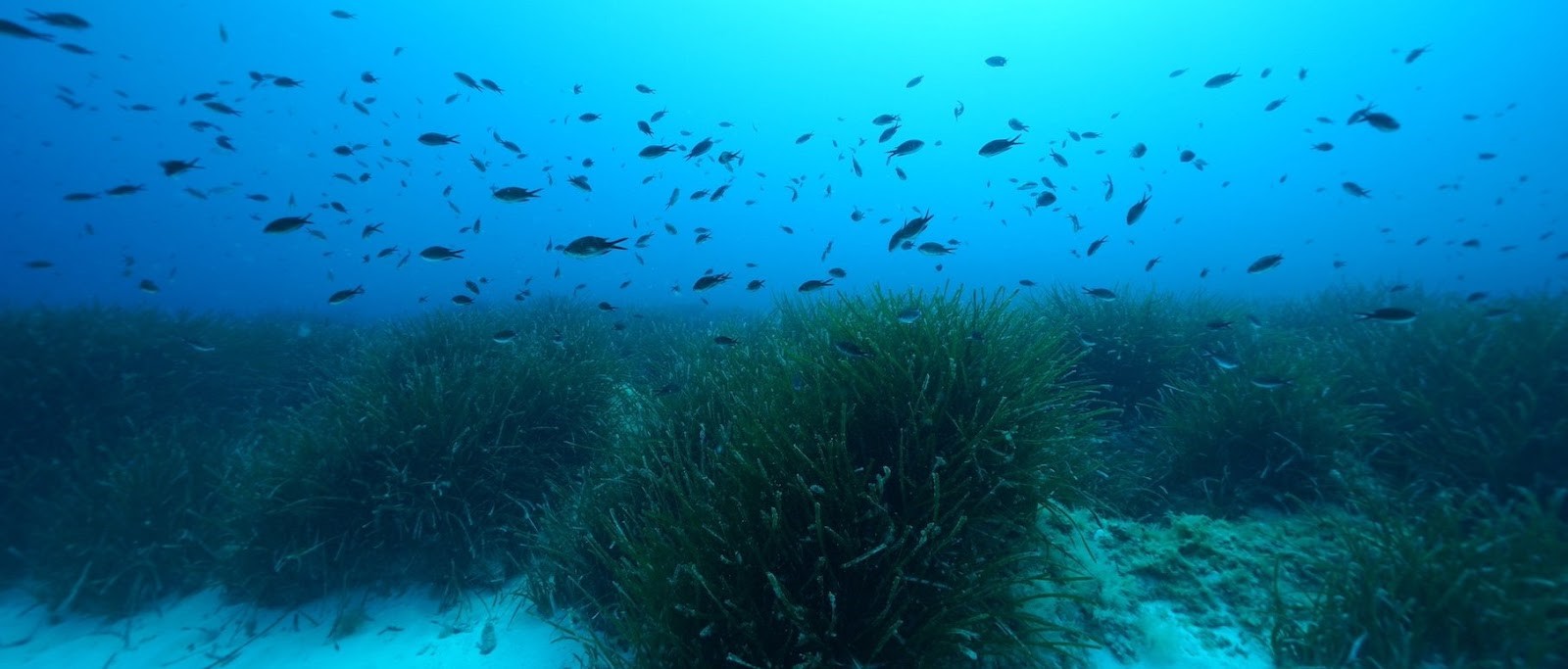

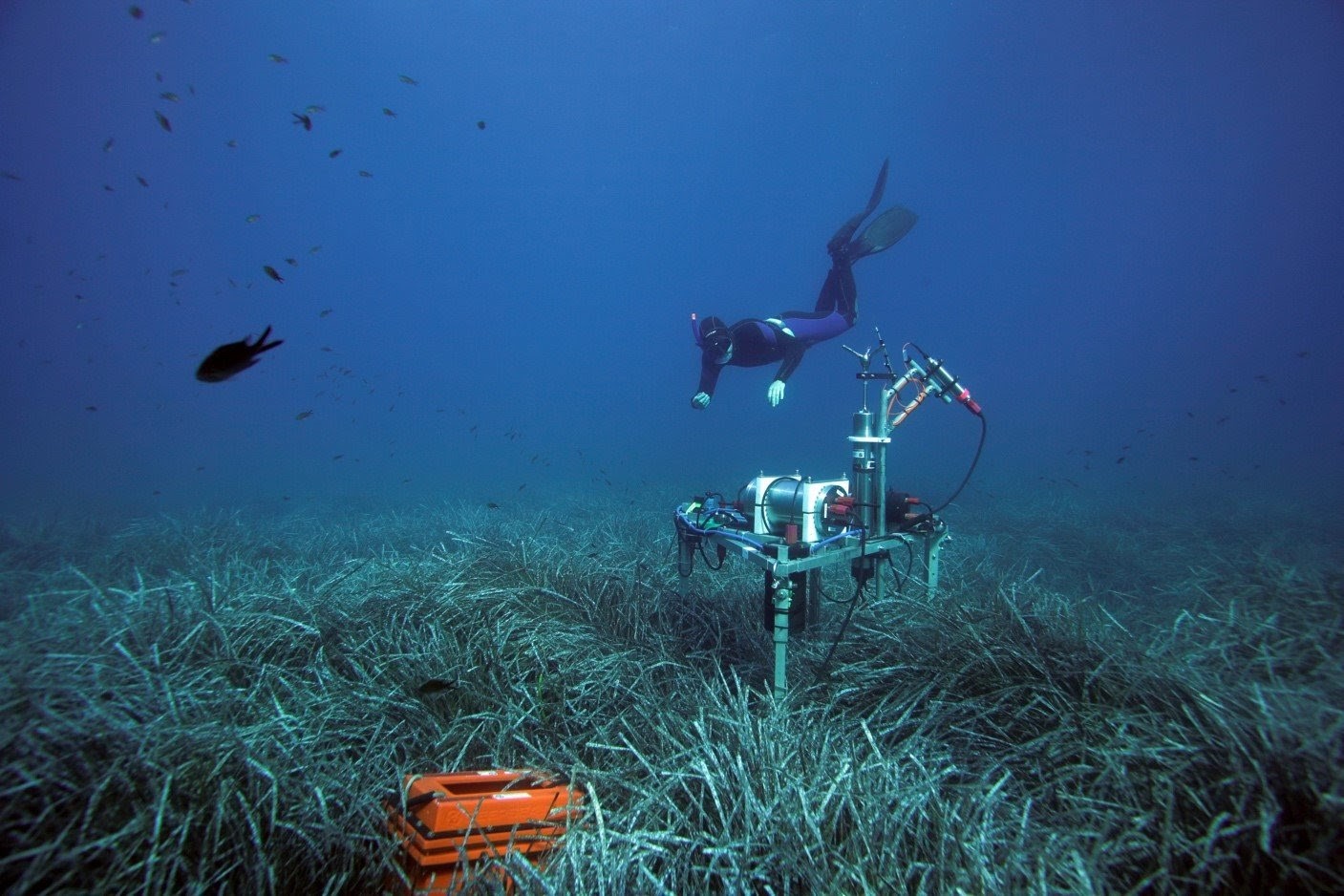

Die genetische Vielfalt – also die Unterschiede innerhalb einer Art – ist laut einem internationalen Forschungsteam eine zentrale, aber oft vernachlässigte Grundlage für den Biodiversitätsschutz. Sie ermöglicht Arten, sich an Krankheiten, Klimawandel und andere Umweltveränderungen anzupassen und trägt damit entscheidend zur Stabilität von Ökosystemen bei. Beispiele wie die Esche und Seegras zeigen, dass größere genetische Diversität die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Umweltstress deutlich erhöht. Trotz ihrer Bedeutung wird die genetische Vielfalt in Politik, Umweltberichten und Schutzstrategien bisher kaum berücksichtigt, obwohl moderne Analysemethoden ihre Erfassung zunehmend erleichtern. Die Forschenden fordern daher, genetische Diversität als gleichwertige Säule der Biodiversität in den „naturpositiven“ Ansatz des globalen Naturschutzes einzubinden, um langfristig eine Erholung der Natur zu erreichen.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news858776

Grünlandschmetterlinge – wichtige Indikatoren für den Zustand der Natur

23.09.2025

Ein Forschungsteam des UFZ und des Senckenberg SDEI hat für Deutschland erstmals den Index der Grünlandschmetterlinge berechnet – einen in der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur vorgeschlagenen Indikator für den Zustand der Biodiversität.

Die Auswertung von rund vier Millionen Beobachtungsdaten aus dem „Tagfalter-Monitoring Deutschland“ zeigt: Von 2006 bis 2023 haben vier Arten zugenommen, fünf sind rückläufig, bei sechs Arten ist der Trend unklar, und insgesamt tritt seit etwa 2016 ein deutlicher Rückgang auf.

Tagfalter gelten als besonders sensible Indikatoren, da sie stark auf Veränderungen in Landnutzung, Habitatqualität und Klimabedingungen reagieren.

Mehr Informationen: https://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=34/2025

BUND erhebt weltweit erste Verfassungsklage auf bessere Naturschutz-Gesetzgebung

23.10.2024

Der Umweltverband BUND hat erstmals weltweit eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um den Gesetzgeber zu verpflichten, ein umfassendes gesetzliches Konzept zum Schutz der biologischen Vielfalt zu schaffen. Ziel der Klage ist es, den fortschreitenden Verlust der Biodiversität zu stoppen und koordinierte Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur durchzusetzen. Der BUND betont, dass das Artensterben und die Zerstörung natürlicher Lebensräume gravierendere Folgen haben können als viele Klimaauswirkungen, da ohne stabile Ökosysteme grundlegende Lebensfunktionen wie Bestäubung, Wasserreinigung und Ernährungssicherheit gefährdet sind. Der Verband argumentiert, dass durch die Überschreitung planetarer Grenzen zentrale Menschenrechte – etwa auf Leben, Gesundheit und Nahrung – bedroht werden. Mit der Klage will der BUND ein juristisches Signal setzen und den Biodiversitätsschutz ähnlich wie den Klimaschutz als verfassungsrechtliche Verpflichtung verankern.

Mehr Informationen: https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/bund-erhebt-weltweit-erste-verfassungsklage-auf-bessere-naturschutz-gesetzgebung/

Neue Formel für die „Dienstleistungen“ der Natur

08.03.2024

Derzeit suchen Regierungen weltweit neue Ansätze, um den Nutzen und Wert von Ökosystemen angemessen zu bewerten. Dies soll helfen, die Konsequenzen von Naturzerstörung in politischen Entscheidungsprozessen sichtbarer zu machen. Ursprünglich im Auftrag der britischen Regierung hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Moritz Drupp von der Universität Hamburg nun einen neuen Berechnungsansatz vorgeschlagen. Dieser wird jetzt in der Zeitschrift „Science“ vorgestellt.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news829964

Gruppenjagd mit Ampel

08.03.2024

Der Gestreifte Marlin gehört zu den größten und schnellsten Raubfischen der Meere. Diese Art jagt in Gruppen kleine Fischschwärme, wobei ihr der lange, speerartige Maulfortsatz hilft. Eine Studie des Exzellenzclusters „Science of Intelligence (SCIoI)“ mit der Humboldt-Universität zu Berlin (HUB) und dem IGB haben eine mögliche Erklärung dafür, wie die Marline die rasante Abfolge ihrer Angriffe koordinieren, ohne sich dabei gegenseitig zu verletzen. Der Schlüssel dazu sind ihrer Erkenntnis nach schnelle Farbwechsel – wie bei einer Ampel. Helle Körperstreifen signalisieren: „Jetzt bin ich mit Jagen dran.“

Mehr Informationen:https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/gruppenjagd-mit-ampel

Elefanten, Giraffen & Co fördern vielfältige Ökosysteme

28.02.2024

Elefanten in Europa, Riesen-Wombats in Australien und Bodenfaultiere in Südamerika – solche großen Pflanzenfresser prägten viele Millionen Jahre lang die Ökosysteme an Land. Viele starben aus, als der Mensch sich global ausbreitete. Welche dramatischen Folgen das für die Ökosysteme hatte, ist nicht vollständig geklärt. Im Vergleich zu früher sind große Pflanzenfresser selten geworden. Heute sind die Arten mit weniger Individuen vertreten und viele sind vom Aussterben bedroht. Dabei beeinflussen wildlebende große Pflanzenfresser die Ökosysteme weiterhin in vielerlei Hinsicht von den Böden über die Pflanzen und kleineren Tiere bis zur strukturellen Vielfalt der Landschaft. Das zeigt ein internationales Team unter der Leitung von Forschenden der Universitäten Göttingen und Aarhus (Dänemark) mit einer Meta-Analyse über sechs Kontinente hinweg. Sie kommen zu dem Schluss, dass Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen große Pflanzenfresser einbeziehen sollten – auch, um Ökosysteme widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht.

Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7385

Fische könnten aussterben, wenn sie aufgrund steigender Temperaturen ihr Jagdverhalten ändern

27.02.2024

Wenn es wärmer wird, verändern Fische ihr Beutejagd-Verhalten. Modellrechnungen deuten darauf hin, dass diese Verhaltensänderung das Aussterben von Arten wahrscheinlicher macht, so eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. Die Forscherinnen und Forschern unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena fanden heraus, dass Fische in der Ostsee auf Temperaturerhöhungen reagieren, indem sie zunehmend die nächstbeste und einfach verfügbare Beute jagen. Das veränderte Jagdverhalten führte dazu, dass die Fische tendenziell kleinere und häufiger vorkommende Tiere fraßen, zum Beispiel kleine Krebstiere, Schlangensterne, Würmer und Weichtiere.

Mehr Informationen:https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5262.html

Artenschutzprüfung bei Windenergieausbau unterstützen

27.02.2024

Um einen beschleunigten Windenergieausbau mit den Biodiversitätszielen zu vereinbaren, müssen geeignete Flächen schnell ermittelt werden. Dazu hat das Fachgebiet Umweltprüfung und Umweltplanung der Technischen Universität (TU) Berlin mit Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) den neuen planerischen Ansatz der „Schwerpunkträume“ auf Tauglichkeit geprüft. Im Mittelpunkt stehen geschützte Arten wie etwa der Rotmilan.

Mehr Informationen: https://www.dbu.de/news/artenschutzpruefung-bei-windenergieausbau-unterstuetzen/

Rückgang von Insekten in naturnahen Wäldern

31.01.2024

Eine aktuelle Studie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) mit dem Titel „Long-term drought triggers severe declines in carabid beetles in a temperate forest.“ (Dürreperioden (oder: Trockenjahre) führen zum Rückgang von Insekten auch in naturnahen Wäldern) bestätigt den besorgniserregenden Rückgang von Insekten auch in naturnahen Ökosystemen. Seit 2015 ist die spezifische Biomasse um 89% zurückgegangen. Diese Abnahme korreliert mit den Dürreperioden im letzten Jahrzehnt.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news827890

Europas Wasserqualität: Besser, aber nicht gut genug

26.01.2024

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Senckenberg-Wissenschaftler Dr. James Sinclair und Prof. Dr. Peter Haase hat Fließgewässer 23 europäischer Länder untersucht. Anhand wirbelloser Tiere von 1.365 Standorten zeigen sie erstmals in ihrer heute im Fachjournal „Nature Ecology & Evolution“ erschienenen Studie die jährliche Veränderung der ökologischen Qualität der Flüsse seit den 1990er Jahren. Während diese insgesamt zugenommen hat, kam die positive Entwicklung um 2010 zum Erliegen. Die Forschenden warnen, dass der erforderliche „gute“ ökologische Zustand im Durchschnitt in den Fließgewässern nicht erreicht wurde.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/europas-gewaesserqualitaet-besser-aber-nicht-gut-genug/

Historische Parkanlagen leiden unter Klimastress – bundesweite Studie kommt zu alarmierenden Ergebnissen

26.01.2024

Forscher der TU Berlin haben erstmals von einem Großteil der historischen Parks und Gärten in Deutschland die Schäden an Gehölzen infolge des Klimawandels erfasst. Der Parkschadensbericht liefert eine Grundlage, um zielführend an einer Strategie zur Erhaltung dieses wichtigen Kulturgutes arbeiten zu können. Die Studie „Modellvorhaben Parkschadensbericht. Zustandserfassung der Schäden an Gehölzen in historischen Parks in Deutschland infolge des Klimawandels“ wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

.png)

Auswirkungen extremer Trockenheit werden weltweit unterschätzt

09.01.2024

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung einer Bayreuther Wissenschaftlerin und ihrer Arbeitsgruppe hat die Zusammenhänge zwischen extremer Trockenheit, Biodiversität und Produktionseinbußen auf globaler Ebene untersucht. Mithilfe eines weltweiten Experiments an 100 Standorten auf sechs Kontinenten haben sie erkannt: Artenvielfalt im Wirtschaftsgrünland ist ein wirksamer Schutz vor Ernteausfällen bei Dürren. Die Studie wurde nun in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news826659

Konflikt auf Hochtouren: Waldfledermäuse meiden schnell drehende Windenergieanlagen weiträumig

04.01.2024

An Windenergieanlagen kommen nicht nur viele Fledermäuse zu Tode, die Anlagen verdrängen auch einige Arten weiträumig aus ihren Lebensräumen. Wenn die Turbinen bei relativ hohen Windgeschwindigkeiten in Betrieb sind, sinkt die Aktivität von Fledermausarten, die in strukturdichten Habitaten wie Wäldern jagen, im Umkreis von 80 bis 450 Meter um die Anlage um fast 80 Prozent. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung unter Leitung von Forschenden des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) und der Philipps-Universität Marburg, die in der Fachzeitschrift „Global Ecology and Conservation“ erschienen ist.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news826516

Fossile Vögel: Zum Zähne ausbeißen

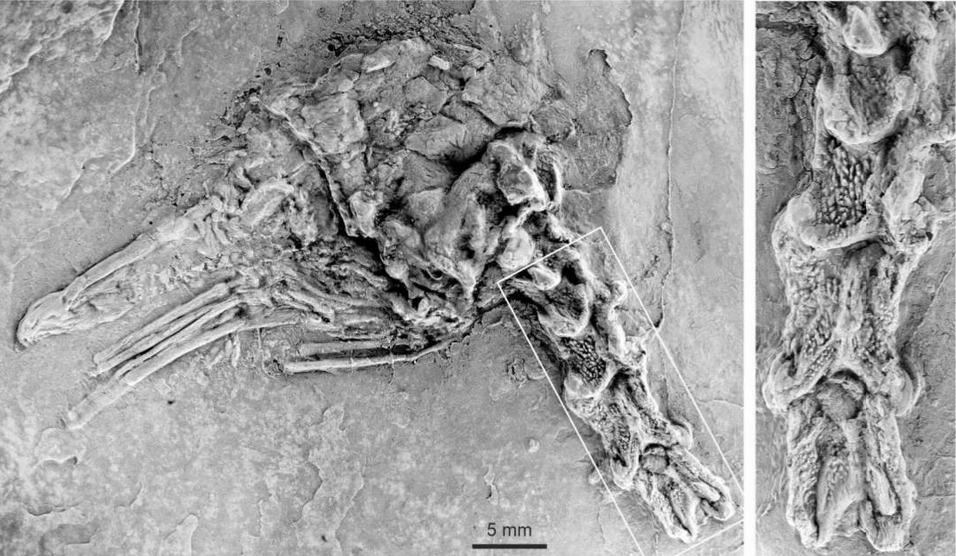

04.01.2024

Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Gerald Mayr hat gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam ungewöhnliche Skelett-Strukturen verschiedener europäischer Vogel-Fossilien aus dem Eozän untersucht. Die Knochenoberflächen der etwa 40 bis 50 Millionen Jahre alten Halswirbel weisen auffällige knotenförmige Verdickungen auf, deren Ursprung bisher nicht geklärt werden konnte. In einer jetzt im wissenschaftlichen Fachjournal „Journal of Anatomy“ erschienenen Studie kommen die Wissenschaftler*innen auf Grundlage modernster Mikro-Computertomographie-Analysen zu dem Schluss, dass die Tuberkel als Teil eines inneren „Panzers“ zum Schutz vor tödlichen Raubtier-Nackenbissen gedient haben könnten.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/fossile-voegel-zum-zaehne-ausbeissen/

Jede zweite Art gefährdet oder ausgestorben

02.01.2024

Erstmals seit 2009 wurde die Rote Liste der gefährdeten Süßwasserfische und Neunaugen in Deutschland aktualisiert. Sie zeigt einen deutlich negativen Trend in den letzten 14 Jahren: 21 Arten wurden in der Gefährdungskategorie hochgestuft. Damit gelten nun mehr als die Hälfte der einheimischen Arten als gefährdet oder bereits ausgestorben. Eine negative Neubewertung erfuhr beispielsweise die Forelle (Salmo trutta), die von „nicht gefährdet“ auf „gefährdet“ hochgestuft wurde. Mit 10 Prozent ausgestorbenen Fischarten liegt Deutschland deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 2,5 Prozent. Zu den Ursachen gehören laut Fischexperten und Mitautor Dr. Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) der Verlust von Lebensräumen durch Gewässerverbauung und -verschmutzung sowie die Folgen des Klimawandels.

Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/jede-zweite-art-gefaehrdet-oder-ausgestorben

Wolf bald nur noch "geschützt", nicht "streng geschützt"?

21.12.2023

Die EU-Kommission will wegen der wachsenden Wolfspopulationen den internationalen Schutzstatus herabstufen lassen. Grundlage ist die Berner Konvention. Der Deutsche Tierschutzbund reagierte „zutiefst enttäuscht“. Der NABU kritisiert die Entscheidung als „Wahlkampfmanöver“. Der WWF veröffentlichte einen offenen Brief von rund 300 Nichtregierungsorganisationen, die die Orientierung an wissenschaftlichen Fakten fordern..

Mehr Informationen: https://www.dnr.de/aktuelles-termine/aktuelles/wolf-bald-nur-noch-geschuetzt-nicht-streng-geschuetzt

Paludikultur fördert Biodiversität, neue Lebenschancen für gefährdete Arten

19.12.2023

Bisher gibt es kaum Daten darüber, wie die Artenvielfalt auf Paludikultur reagiert. Eine neue Studie, die im Oktober 2023 vom Journal 'Scientific Reports' veröffentlicht wurde, wirft Licht auf diese Thematik. Die Multi-Taxon-Studie unter der Leitung von Wissenschaftler*innen der Botanik und Landschaftsökologie sowie der Zoologie der Universität Greifswald – Partner im Greifswald Moor Centrum – zeigt, dass Paludikultur den Erhalt der Artenvielfalt in wiedervernässten Niedermooren unterstützen kann.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news826179

Sensation im Eichenwald - Förster findet den nahezu ausgestorbenen Heldbock

14.12.2023

In einem Wald in Unterfranken wunderte sich Reiner Seufert, Mitglied der Vorstandschaft der Waldkörperschaft Gehaid über „Mordslöcher“ im Eichenholz. Bei der großen Dimension der Löcher stand ein Verdacht über den Verursacher schnell im Raum: Doch konnte eine solche Sensation wirklich stimmen? Der frühere Revierleiter der Bayerischen Forstverwaltung suchte weiter und fand im Holz eine frisch abgestorbene, verpuppte Larve. Eine DNA-Analyse, veranlasst durch die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) brachte nun Klarheit: Es handelt sich um den heimischen Heldbock (Cerambyx cerdo), den größten Käfer in unseren Wäldern. Der Fund gilt als absolute Besonderheit, da die Art vom Aussterben bedroht ist.

Mehr Informationen: https://www.lwf.bayern.de/service/presse/343237/index.php

Bedrohte Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten – Empfehlungen aus dem Forschungsprojekt DINA

14.12.2023

Der Rückgang des Insektenaufkommens ist seit Jahrzehnten dokumentiert. Auch in deutschen Naturschutzgebieten geht die Zahl der Insekten insgesamt zurück, zudem ist die Artenvielfalt rückläufig. Das Forschungsteam im Projekt „DINA“ hat untersucht, woran das liegt und wie Lösungen zum Schutz der Insekten aussehen könnten. In einer aktuellen Publikation in der Zeitschrift „Environmental Sciences Europe“ stellt das Autorenteam, zu dem auch Wissenschaftler*innen des ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung gehören, Empfehlungen für einen wirksamen Insektenschutz vor. Entscheidend ist der lokale Dialog zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.

Mehr Informationen: https://www.isoe.de/news/bedrohte-insektenvielfalt-in-naturschutzgebieten-empfehlungen-aus-dem-forschungsprojekt-dina/

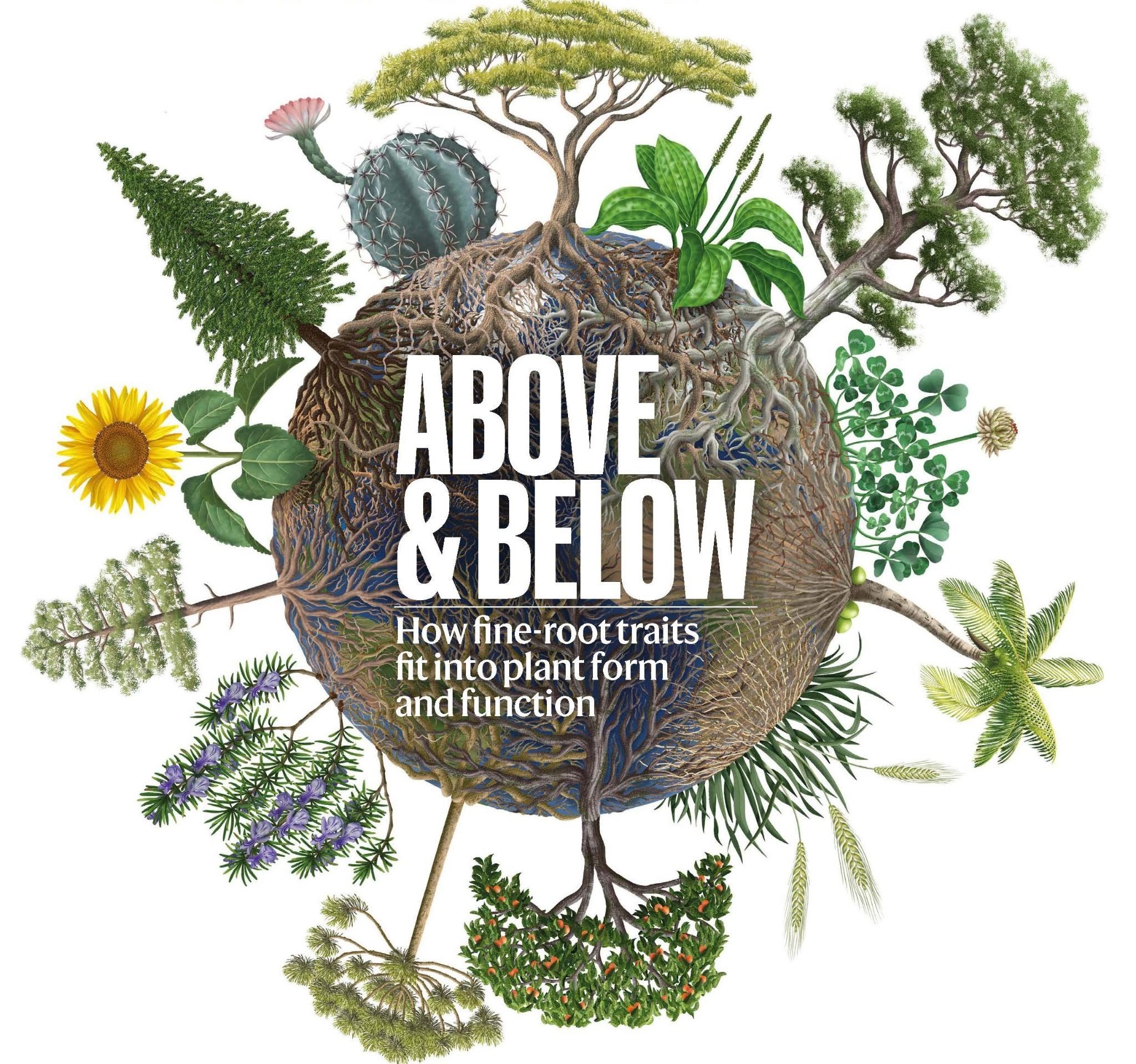

Artenreichtum unter der Erde

12.12.2023

Sie sind winzig klein, enorm vielfältig und im Erdboden weit verbreitet: wirbellose Bodenlebewesen wie Springschwänze, Hornmilben, Tausendfüßer oder Fadenwürmer. Im Ökosystem Boden übernehmen die oft nur unter dem Mikroskop sichtbaren Tiere wichtige Aufgaben. Daher rücken sie auch zunehmend in den Blickpunkt von behördlichen Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Boden. Doch durch welche Eigenschaften und Fähigkeiten genau zeichnen sich die einzelnen Arten aus, welche Informationen gibt ihr Erbgut preis und wie haben sie sich im Laufe der Evolution entwickelt? Mit dem Projekt „MetaInvert“ stellt ein internationales Team von Wissenschaftler*innen umfangreiche genomische Daten zu 232 Arten dieser bisher wenig erforschten Organismen bereit. Die Informationen tragen erheblich zur Identifizierung sowie zum Wissen über Zusammensetzung und Funktion von Gemeinschaften und die Entdeckung evolutionärer Anpassungen an Umweltbedingungen bei.

Bildgebung: Schonender Röntgenblick in winzige lebende Proben

08.12.2023

Ein neues System zur Röntgenbildgebung, das sich für lebende Proben, aber auch für empfindliche Materialien eignet, haben Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen mit Partnern in ganz Deutschland entwickelt. Mit ihm wird es möglich, Bilder mit mikrometergenauer Auflösung bei möglichst geringer Strahlendosis aufzunehmen. In einer Pilotstudie erprobten die Forschenden das Verfahren an lebenden parasitischen Wespen und konnten diese über 30 Minuten lang beobachten. Sie berichten in der Zeitschrift Optica.

Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_105_bildgebung-schonender-rontgenblick-in-winzige-lebende-proben.php

Wie die Pflanzenwissenschaften unser Leben beeinflussen

07.12.2023

Das Kompetenzzentrum für Pflanzenwissenschaften der Universitäten Zürich und Basel und der ETH Zürich wird 25 Jahre alt. Zum Jubiläum präsentieren 12 Forschungsgruppen einige ihrer wichtigsten Entdeckungen in einer Online-Ausstellung. Wir zeigen anhand von fünf Beispielen, wie sich die Forschung an Pflanzen auf unser Leben auswirkt.

Text von Manuela Dahinden / Thomas Gull

Mehr Informationen: https://www.news.uzh.ch/de/articles/news/2023/plant-science-center.html

Kosten der Klimakrise: Rettungsschirm für bedrohte Nationen

30.11.2023

Die Folgen der Klimakrise treffen kleine Entwicklungsländer ganz besonders – nicht zuletzt auch finanziell. Eine Strategie, um sie vor den hohen Kosten klimabedingter Katastrophen zu schützen, haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Risklayer GmbH – einer Ausgründung des KIT – und der University of Cambridge entwickelt: Demnach sollen öffentlich-private Partnerschaften eine zentrale Rolle bei der Unterstützung betroffener Länder einnehmen. Seine Ergebnisse hat das Team in einem Bericht veröffentlicht und stellt sie am Montag, 4. Dezember 2023 bei der UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) in Dubai vor.

Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_100_kosten-der-klimakrise-rettungsschirm-fur-bedrohte-nationen.php

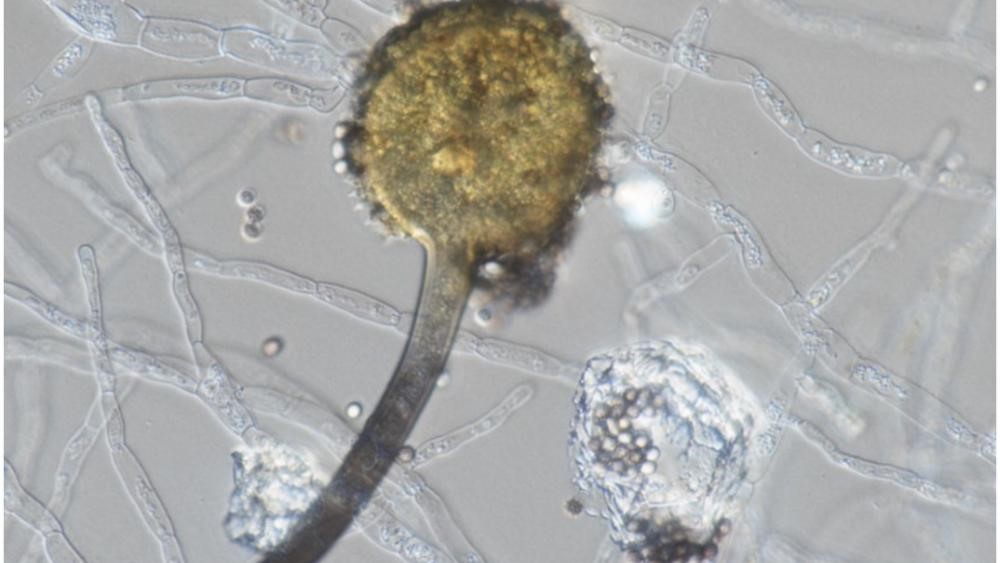

Eine Impfung gegen kranke Äcker

30.11.2023

Ackerböden beherbergen oft viele Krankheitserreger, die Pflanzen befallen und Erträge mindern. Ein Schweizer Forschungsteam hat nun gezeigt, dass eine Impfung des Bodens mit Mykorrhiza-Pilzen helfen kann, den Ertrag ohne zusätzliche Düngung und Pflanzenschutzmittel zu halten oder gar zu verbessern. In einem gross angelegten Freilandversuch konnte die Ernte um bis zu 40 Prozent gesteigert werden.

Mehr Informationen: https://www.news.uzh.ch/de/articles/media/2023/Aecker.html

Das „Wood Wide Web“ der Pilze sichern

23.11.2023

Trotz ihrer zentralen Rolle in vielen Ökosystemen wird die Bedeutung von Pilzen bei Renaturierungen und im Artenschutz bisher nur wenig betrachtet. Ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördertes Projekt der Universität Bayreuth will das ändern: Erstmals soll im Labor und in der Praxis erprobt werden, wie vom Aussterben bedrohte Pilzarten wieder angesiedelt werden können.

Mehr Informationen: https://www.dbu.de/news/das-wood-wide-web-der-pilze-sichern/

Mehr Biodiversität in Solarparks umsetzen

16.11.2023

Für die Solarenergie bestehen ambitionierte Ausbauziele. Bis zum Jahr 2040 sollen insgesamt 400 Gigawatt installiert sein, je zur Hälfte auf Dächern und Freiflächen. In der Photovoltaik-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums wird zudem eine Zukunftsvision entworfen, nach der im Jahr 2035 Biodiversitäts-Solarparks Standard sein sollen, die „neue Lebensräume für Tier- und Pflanzenwelt schaffen“. Wie lässt sich dieser Standard trotz Flächendruck und Nutzungskonkurrenzen erreichen? Welche Steuerungsmöglichkeiten gibt es bereits, welche werden neu eingeführt?

Mehr Informationen: https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/mehr-biodiversitaet-in-solarparks-umsetzen-kne-startet-forschungs-und-entwicklungsvorhaben/

Eingeschleppte Arten spiegeln weltweite Biodiversität wider: Studie zeigt enormes Potenzial für Zunahme invasiver Arten

16.11.2023

Auf unseren globalisierten Handels- und Transportwegen verschleppen wir Menschen – ob absichtlich oder unabsichtlich – Pflanzen, Tiere, Bakterien oder Viren aus ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten in neue Lebensräume, wo sie zu großen Problemen führen können. Wie viele dieser gebietsfremden Arten es weltweit bereits gibt und welche Gruppen von Lebewesen besonders invasiv sind, hat eine Studie am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel untersucht, die jetzt in der Fachzeitschrift Global Ecology and Biogeography erschienen ist.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news824170

Vielfältige Wälder könnten riesige CO2-Speicher sein – aber nur, wenn die Emissionen sinken

13.11.2023

Laut einer neuen Studie könnte die Wiederherstellung natürlicher Wälder rund 226 Gigatonnen Kohlenstoff binden – allerdings nur dann, wenn die Menschheit auch ihre Treibhausgasemissionen stark reduziert. Zudem braucht es gemeinsame Anstrengungen zum Erhalt und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt.

Mehr Informationen: https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2023/11/vielfaeltige-waelder-koennten-riesige-co2-speicher-sein-aber-nur-wenn-die-emissionen-sinken.html

Natur wiederherstellen: Vorläufige Einigung steht

10.11.2023

Aufforsten, renaturieren, wiedervernässen: Donnerstagnacht haben Rat, Parlament und Kommission eine Einigung über die Naturwiederherstellungsverordnung (NRL) erzielt. Eine formale Bestätigung steht aber noch aus. Umweltverbände reagieren verhalten positiv, beklagen aber „Schlupflöcher“.

Mehr Informationen: https://www.dnr.de/aktuelles-termine/aktuelles/natur-wiederherstellen-vorlaeufige-einigung-steht

Rettung bedrohter Pflanzen | Neues Artenschutzprojekt auf der Pfaueninsel

09.11.2023

Mit einer gemeinsamen Aktion treten drei große Berliner Institutionen dem Artensterben entgegen: die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), der Botanische Garten Berlin (BO) und die Stiftung Naturschutz Berlin (SNB) haben sich zusammengetan, um auf der Pfaueninsel bedrohte Wildpflanzen vor dem völligen Verschwinden in Berlin zu retten.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news823718

Forschende mahnen, dass der Vorteilsausgleich für die biologische Vielfalt einen radikal neuen Ansatz erfordert

03.11.2023

Auf der COP-15-Tagung 2022 erzielten die Unterzeichnenden des Übereinkommens über die biologische Vielfalt ein neues Abkommen, das sogenannte Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, das Bestimmungen zur Einrichtung eines separaten, multilateralen Mechanismus für den Vorteilsausgleich für die Nutzung von "digitalen Sequenzinformationen" (DSI) enthält. DSI sind biologische Daten, die mit genetischen Ressourcen verbunden sind oder von diesen abgeleitet werden, wie Nukleotidsequenzen und epigenetische, Protein- und Metabolitdaten. In einer neuen Analyse des Policy Forum, die in der Zeitschrift Science (doi 10.1126/science.adj1331) veröffentlicht wurde, betonen die Forschenden, dass der internationalen Gemeinschaft nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung steht, um ein einfaches, harmonisiertes, effektives und transformatives Rahmenwerk für den Vorteilsausgleich bei DSI zu entwickeln. Die Autoren empfehlen, dass dieser neue Rahmen mit der bisherigen Art und Weise, wie Länder den Zugang und Vorteilsausgleich für biologisches und genetisches Material geregelt haben, brechen sollte.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news823321

Lehrbuchwissen auf den Kopf gestellt: 3-in-1 Mikroorganismus entdeckt

02.11.2023

Ein Team von Forschenden des Leibniz-Instituts DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH und der Technischen Universität Braunschweig konnte jetzt in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und der University of Wisconsin, USA, zeigen, dass in der Natur eine unglaublich hohe Biodiversität umweltrelevanter Mikroorganismen vorherrscht. Eine Vielfalt, die das Bekannte mindestens um das 4,5-fache übersteigt. Die Forschenden veröffentlichten ihre Ergebnisse jüngst in den renommierten Fachzeitschriften Nature Communications und FEMS Microbiology Reviews.

Mehr Informationen: https://magazin.tu-braunschweig.de/pi-post/lehrbuchwissen-auf-den-kopf-gestellt-3-in-1-mikroorganismus-entdeckt/

Bereits wenig künstliches Licht gefährdet Ökosysteme

30.10.2023

Eine neue Sammlung von Studien über künstliches Licht bei Nacht zeigt, dass die Auswirkungen der Lichtverschmutzung weitreichender sind als gedacht. Selbst geringe Mengen künstlichen Lichts können Artengemeinschaften und ganze Ökosysteme stören. Die in der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlichte Sonderausgabe mit 16 wissenschaftlichen Studien befasst sich mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf komplexe Ökosysteme, darunter Boden-, Grasland- und Insektengemeinschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena betonen in der Sonderausgabe den Dominoeffekt, den Lichtverschmutzung auf Funktionen und Stabilität von Ökosystemen haben kann.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5202.html

Wie Soziale Medien zum Artenschutz beitragen können

27.10.2023

Fotos von Tier- und Pflanzenarten, die in den Sozialen Medien geteilt werden, können einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten – vor allem in tropischen Gebieten. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung (iDiv), des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität von Queensland (UQ). In drei Studien, die in den Fachmagazinen BioScience, One Earth und Conservation Biology veröffentlicht wurden, zeigen sie am Beispiel Bangladeschs, dass Facebook-Daten einen wichtigen Beitrag zum Biodiversitätsmonitoring und zur Bewertung potenzieller Schutzgebiete leisten können.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5199.html

Innovative Technik beim Mähdreschen fördert die Artenvielfalt

26.10.2023

Klatschmohn, Kornblume und Feldrittersporn sind mittlerweile ein seltener Anblick. Durch den Einsatz von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bilden kulturbegleitende Ackerwildkräuter heute die am stärksten gefährdete Artengruppe in Mitteleuropa. Mit einem innovativen Verfahren beim Mähdreschen kann der Einsatz von Herbiziden verringert und die Artenvielfalt gefördert werden. Das Prinzip: Während der Getreideernte werden im Mähdrescher die Samen von Wildkräutern abgetrennt und aufgefangen. Diese gelangen somit nicht wieder auf den Acker, sondern können in Blühstreifen am Feldrand ausgesät werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) waren an der Erprobung dieses Verfahren bereits beteiligt und entwickeln es nun mit verschiedenen Partnern im Projekt „Entwicklung nachhaltiger Mähdruschtechnik für den Ökolandbau in Hessen“ (BioDruschTec) weiter. Das Land Hessen fördert das Projekt im Rahmen des Ökoaktionsplans Hessen von 2023 bis 2026 mit rund 655.000 Euro.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822970

Auf die Größe kommt es an: Natürliche Wiederbewaldung durch geflügelte Förster

24.10.2023

Unter der Leitung von Dr. Juan P. González-Varo von der Universität Cádiz in Spanien zeigt ein Team von 14 europäischen Forscher*innen, unter ihnen Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Jörg Albrecht, dass in weitgehend entwaldeten Gebieten fruchtfressende Vögel größer und mobiler sind als entsprechende Arten in Wäldern. Die Vögel in entwaldeten Gebieten verbreiten zudem bevorzugt die Samen von Pflanzen, die ihrerseits größer sind und größere Samen tragen als in Wäldern. In der im Fachjournal „PNAS“ veröffentlichten Studie geben die Forschenden auf Basis eines umfangreichen Datensatzes Empfehlungen für zukünftige Projekte zur Wiederbewaldung.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822747

Landwirtschaftliche Böden: Sorgsam mit der wertvollen Ressource umgehen

24.10.2023

In den letzten Jahrzehnten hat Deutschland kontinuierlich Landwirtschaftsfläche verloren, im Durchschnitt mehr als 50 Hektar pro Tag – oder 70 Fußballfelder. Im Gegenzug nahmen Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie Waldgebiete zu. Auch wenn dies die Nahrungsversorgung des Landes nicht akut gefährdet, so ist Landwirtschaftsfläche eine kostbare und schützenswerte Ressource. Gerade in Mitteleuropa sind die Flächen fruchtbarer und ertragreicher als in den meisten anderen Regionen der Welt. Daher trägt auch Deutschland eine globale Verantwortung für den Schutz fruchtbarer Ackerflächen zur Nahrungsproduktion und sollte eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Bodennutzung einnehmen. In einer jetzt erschienenen Studie hat das Thünen-Institut geschätzt, wie viel Landwirtschaftsfläche bis 2030 für andere Nutzungszwecke in Anspruch genommen wird, wenn die aktuellen Planungen und Strategien Realität werden. So werden bis 2030 mehr als 200.000 Hektar für Siedlung und Verkehr benötigt, wenn der im „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ formulierte Bedarf umgesetzt wird. Der geplante Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Freiflächen-Photovoltaik, wird bis 2030 mehr als 100.000 Hektar Freifläche beanspruchen. Gleichzeitig werden für Biodiversität und Klimaschutz immer größere Flächen für naturnahe Lebensräume und Kohlenstoffsenken gefordert. Diese Ansprüche erfordern Flächennutzungsänderungen wie Aufforstungen, Gehölzpflanzungen und die Wiedervernässung von Mooren, die sich auf mehr als 500.000 Hektar summieren. Insgesamt ist das mehr als die dreifache Fläche des Bundeslandes Saarland.

Mehr Informationen: https://www.thuenen.de/de/newsroom/detail/landwirtschaftliche-boeden-sorgsam-mit-der-wertvollen-ressource-umgehen

Warum so viele Vögel bunte Augen haben

23.10.2023

Die Farbenpracht vieler Vogelarten sorgt dafür, dass Menschen sie gerne beobachten. Doch es lohnt sich ein genauerer Blick: Nicht nur das Gefieder bringt leuchtend grüne, blaue, rote oder gelbe Töne hervor, sondern auch die Augen sind bei einigen Federtieren recht bunt. Um herauszufinden, welche Gründe es dafür gibt, hat eine Gruppe um Eamon Corbett von der Louisiana State University in Baton Rouge mehr als 250 Einzelstudien ausgewertet und in »Ibis« publiziert. Das Team kommt dabei zu einem recht eindeutigen Schluss.

Mehr Informationen: https://www.spektrum.de/news/ornithologie-warum-so-viele-voegel-bunte-augen-haben/2192397?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1698048048

Warum sich manche Würmer regenerieren, andere aber nicht

20.10.2023

Wieso können nur wenige Arten verletzte oder fehlende Körperteile regenerieren, obwohl dies für das Überleben Vorteile bietet? Forschende am Max-Planck-Institut (MPI) für Multidisziplinäre Naturwissenschaften haben jetzt mit Kolleg*innen eine mögliche Erklärung gefunden, warum manche Arten in der Evolution die Fähigkeit zur Regeneration entwickelt oder wieder verloren haben. Dazu untersuchten sie bei verschiedenen Plattwurmarten, inwieweit diese ihren Kopf nachwachsen lassen können. Wie sie herausfanden, unterscheiden sich die Arten stark in dieser Fähigkeit, und zwar auch abhängig davon, wie sich die Tiere fortpflanzen.

Mehr Informationen:https://www.mpinat.mpg.de/4538381/pr_2317

Mittels Käfer-Evolution die geologische Geschichte Indonesiens erklären

18.10.2023

Eine neue Studie zu Rüsselkäfern unter der Leitung der Biologen Harald Letsch von der Universität Wien und Alexander Riedel vom Staatlichen Naturkundemuseum in Karlsruhe bringt fachübergreifende neue Erkenntnisse. Anhand der Evolution der dortigen Rüsselkäfer lassen sich Rückschlüsse auf die geologische Entwicklung Indonesiens und des Westpazifiks ziehen. Die Autor*innen konnten so Karten zur Landentwicklung in Indonesien und dem Westpazifik skizzieren, die 40 Millionen Jahre in die Vergangenheit schauen und zeigten dabei etwa, dass die Papuanischen Halbinseln bereits früher als bisher gedacht aus dem Meer aufragten. Die Studie wurde aktuell im Fachmagazin Ecography publiziert.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822455

KI-Modelle identifizieren Biodiversität anhand von Tierstimmen im tropischen Regenwald

17.10.2023

Tierlaute zeigen sehr gut an, wie es um die Biodiversität auf tropischen Wiederbewaldungsflächen bestellt ist. Das hat ein Team um Professor Jörg Müller mit Tonaufnahmen und KI-Modellen nachgewiesen.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822315

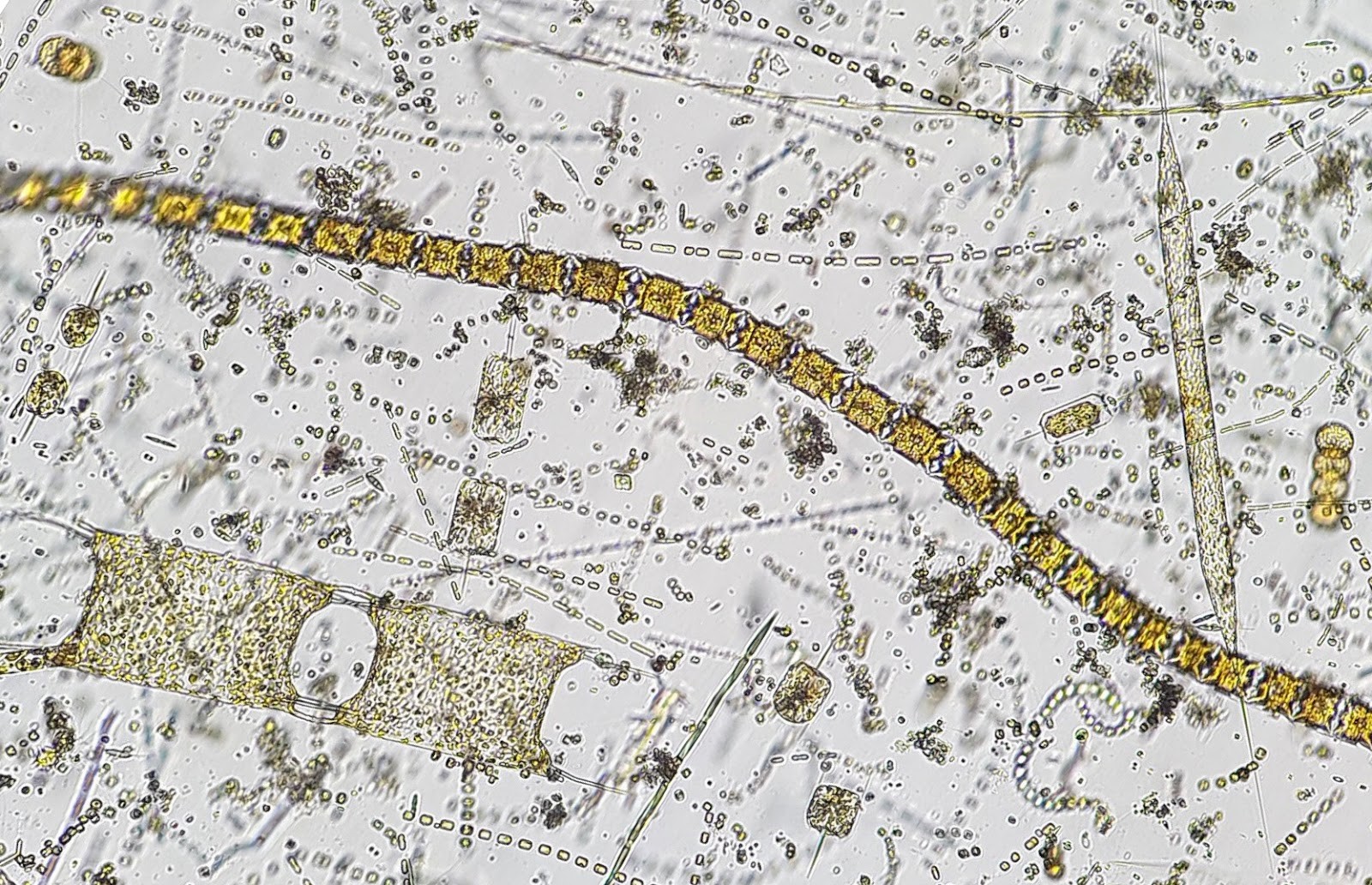

Klein und oho: Mikroorganismen und ihre Bedeutung für unsere Gewässer

17.10.2023

Ohne Kleinstlebewesen geht in Ökosystemen nichts: Pilze verdauen Nahrung vor, Parasiten dämmen Blaualgen ein, Wasserflöhe halten aquatische Nahrungsnetze zusammen. Am IGB arbeiten zahlreiche Forschende zu unterschiedlichen Mikroorganismen und erkunden dabei ebenso die Ökologie dieser Lebewesen als auch die Frage, inwieweit sie durch den Klimawandel und andere menschengemachte Veränderungen gefährdet sind. Die Ergebnisse faszinieren, zeigen aber auch, wie bedroht das vielfältige Leben in unseren Gewässern ist - selbst die von Mikroben.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news822379

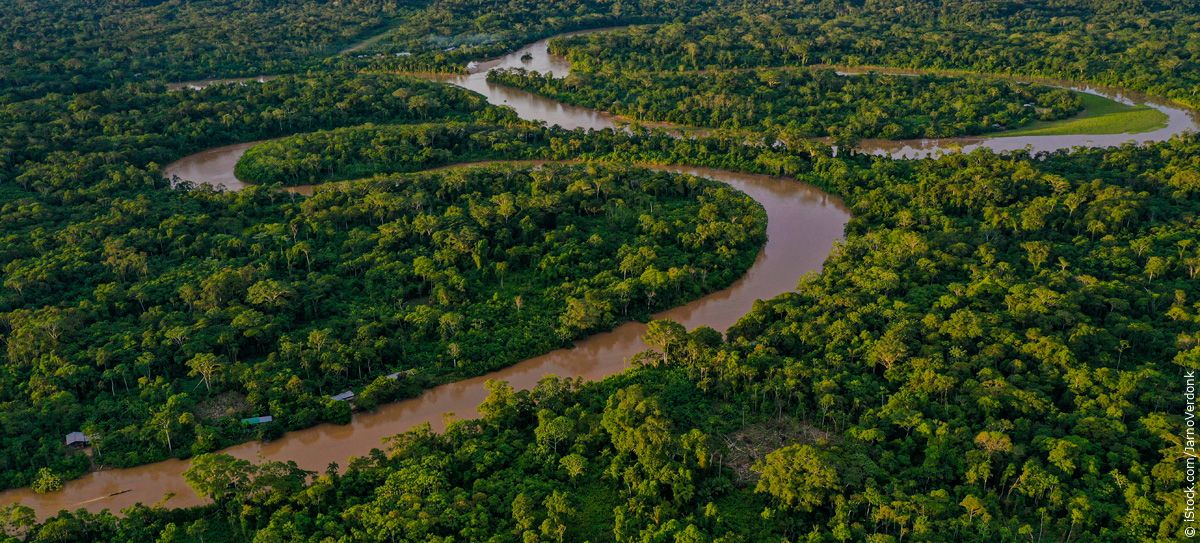

Brasilianischer Regenwald 2050: Frösche oder Immobilien?

16.10.2023

Senckenberg-Forschende haben gemeinsam mit einem brasilianisch-deutschen Team die Auswirkungen des Klimawandels auf die taxonomische und funktionale Diversität von Amphibien in der „Mata Atlântica“ untersucht. Der Regenwald an der Ostküste Südamerikas zählt zu den am stärksten bedrohten tropischen Waldgebieten und beherbergt über 50 Prozent der in Brasilien vorkommenden Amphibienarten. Die Wissenschaftler*innen zeigen in ihrer heute im Fachjournal „Perspectives in Ecology and Conservation“ veröffentlichten Studie, dass selbst eine moderate Entwicklung des Klimawandels enorme Auswirkungen auf die zukünftige Amphibienvielfalt hat – zusätzlich geraten Frosch und Co. durch wirtschaftliche Interessen in Bedrängnis.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/brasilianischer-regenwald-2050-froesche-oder-immobilien/

Daunen in Gefahr?

11.10.2023

Vögel auf Inseln sind durch invasive Tierarten stark bedroht. Ein prominentes Beispiel ist der neuseeländische Kiwi, dessen Bestand durch Frettchen und weitere invasive Räuber stark zurückgegangen ist. Aber auch andere Vögel auf anderen Inseln sind betroffen, zum Beispiel in Island: Ein Team unter Leitung des Forschungszentrums Snæfellsnes der Universität von Island und des IGB hat mit Hilfe ungewöhnlicher Citizen-Science-Daten aus über 100 Jahren gezeigt, dass der Amerikanische Nerz die heimische Eiderente im Brokey-Archipel um ungefähr 60 Prozent dezimiert hat. Dabei sind Eiderenten – anders als der neuseeländische Kiwi – durchaus an räuberische Säugetiere gewöhnt. In einer anderen isländischen Insellandschaft, dem Purkey-Archipel, hatte etwa die Rückkehr des heimischen Polarfuchses keinen erkennbaren Einfluss auf die Eiderentenpopulation – vermutlich aufgrund der gemeinsamen evolutionären Geschichte, in der die Eiderenten geeignete Abwehrstrategien gegen den Fuchs entwickelt haben.

Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/daunen-in-gefahr

Landnutzung: Mehr Nahrung produzieren und gleichzeitig mehr Kohlenstoff speichern

10.10.2023

Die Nahrungsmittelproduktion verdoppeln, Wasser sparen und gleichzeitig die Kohlenstoffspeicherung erhöhen – das klingt paradox, wäre aber, zumindest nach dem biophysikalischen Potenzial der Erde, theoretisch möglich. Nötig wäre allerdings eine radikale räumliche Neuordnung in der Landnutzung. Das haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des Heidelberg Institute for Geoinformation Technology (HeiGIT), einem An-Institut der Universität Heidelberg, herausgefunden. Ihre Ergebnisse haben sie in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Mehr Informationen: https://www.kit.edu/kit/pi_2023_080_landnutzung-mehr-nahrung-produzieren-und-gleichzeitig-mehr-kohlenstoff-speichern.php

Hohe Berge, hohe Vielfalt: Seit wann steuern die Anden die Biodiversität Südamerikas?

10.10.2023

Mithilfe stabiler Wasserstoffisotope in vulkanischem Glas hat ein internationales Forschungsteam, unter ihnen Senckenberg-Geowissenschaftler Prof. Dr. Andreas Mulch, die Hebungsgeschichte des Anden-Plateaus untersucht. In ihrer heute im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America“ (PNAS) veröffentlichten Studie zeigen sie, dass einzelne Abschnitte des heutigen Hotspots für Artenvielfalt erst vor 13 bis 9 Millionen Jahren auf ihre aktuelle Höhe anstiegen. Die Andenbildung gilt als maßgeblich für die Entwicklung der biologischen Vielfalt in Südamerika.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/hohe-berge-hohe-vielfalt-seit-wann-steuern-die-anden-die-biodiversitaet-suedamerikas/

Förderung neuer Forschung im Jena Experiment – Fokus auf Ökosystem-Stabilität

10.10.2023

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert eine Forschungsgruppe im Jena Experiment für weitere vier Jahre mit insgesamt etwa fünf Millionen Euro. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig und der Friedrich-Schiller-Universität Jena werden insbesondere die stabilisierende Wirkung von Biodiversität gegen extreme Klimaereignisse wie Trockenheit, Hitze oder Frost untersuchen.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5191.html

Darwin oder Kimura – Natürliche Selektion oder alles Zufall?

09.10.2023

Manche Geheimnisse der Natur beschäftigen Wissenschaftler*innen schon seit Jahrzehnten – dazu gehören auch die Prozesse, die die Evolution vorantreiben. So spaltet die Frage, ob bestimmte Unterschiede zwischen und innerhalb von Arten durch natürliche Auslese oder durch zufällige Abläufe verursacht werden, die Evolutionsbiolog*innen bis heute. Ein internationales Forscherteam hat nun Licht in eine wissenschaftliche Auseinandersetzung um die Evolutionstheorien von Darwin und dem japanischen Genetiker Kimura gebracht. Ihr Fazit: Die Debatte ist durch das Nebeneinander verschiedener Interpretationen verworren.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/natuerliche_selektion_oder_alles_zufall/

Mischwälder sind produktiver, wenn sie strukturell komplex sind

09.10.2023

Baumartenreiche Wälder sind besonders produktiv aufgrund ihrer erhöhten oberirdischen Strukturkomplexität. Das zeigt eine gemeinsame Studie der TU Dresden, Leuphana Universität Lüneburg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universität Leipzig, Universität Montpellier und des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv). Die Ergebnisse sind im Journal Science Advances erschienen.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5193.html

Trend zur Vergrößerung der Augenflecken bei Schmetterlingen

04.10.2023

Die Studie, die in der Fachzeitschrift Cladistics veröffentlicht wurde, dokumentiert die evolutionären Beziehungen einer Gruppe tropischer Schmetterlinge anhand von DNA-Sequenzen und morphologischen Merkmalen. Die Forschenden beobachteten eine Veränderung des Musters der Augenflecken und bestätigten einen Trends zu größeren und weniger Augenflecken. „Die Eunica-Schmetterlinge, eine Gruppe mit 40 Arten, sind einzigartig, da sie eine große Variation in der Anzahl und Größe der Augenflecken auf der Unterseite ihrer Flügel aufweisen“, sagt Ivonne Garzón, Forscherin an der UNAM-Universität in Mexiko City und Hauptautorin der Studie. Die Studie analysiert eine wesentlich größere Datenmenge einer repräsentativen Stichprobe von Eunica-Schmetterlingen als frühere Studien.

Mehr Informationen: https://leibniz-lib.de/augenflecken-bei-schmetterlingen/

Neue globale Gefährdungseinschätzung der Amphibien

04.10.2023

Ein großes internationales Forscherteam hat die Gefährdung von mehr als 8.000 Amphibienarten untersucht. Die Ergebnisse wurden heute in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Koautor und SNSB-Zoologe Frank Glaw hat bei der Bewertung der Amphibien Madagaskars mitgearbeitet, wo fast 5% der weltweiten Amphibienarten leben.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news821760

Faire und nachhaltige Zukunft nach dem Bergbau

02.10.2023

Der Bergbau bringt enorme soziale und ökologische Veränderungen in eine Gemeinde: Landschaften, Lebensgrundlagen und das soziale Gefüge entwickeln sich parallel zur Industrie. Doch was passiert, wenn die Minen geschlossen werden? Welche Probleme hat eine Gemeinde, die ihren Hauptarbeitgeber und den Kern ihrer Identität und sozialen Netze verliert? Eine Wissenschaftlerin der Universität Göttingen empfiehlt Regierungen in einem Kommentar, wie sie solche Gemeinden erfolgreich durch den Übergang zu einer Wirtschaft ohne Bergbau steuern können. Auf der Grundlage früherer Erfahrungen mit industriellen Übergängen schlägt sie als effektivsten Weg einen dreistufigen Ansatz vor, in dessen Mittelpunkt die Zusammenarbeit der Interessengruppen steht. Der Ansatz umfasst eine frühzeitige Planung, Lösungen auf lokaler Ebene und Investitionen zur Förderung des wirtschaftlichen und personellen Wandels. Der Kommentar ist in der Fachzeitschrift Nature Energy erschienen.

Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7221

Grünes Band - Ein Ort für Frieden, Freiheit und Demokratie

30.09.2023

Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit betont der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) die herausragende Bedeutung des Grünen Bandes. Der einstige innerdeutsche Grenzstreifen ist heute der längste durchgängige Biotopverbund Deutschlands sowie ein lebendiges Monument und eine Erinnerungslandschaft der europäischen Geschichte. Der BUND ruft die Kulturministerkonferenz am 11. Oktober daher auf, das Grüne Band auf die deutsche Vorschlagsliste für UNESCO-Welterbestätten zu setzen. An diesem außergewöhnlichen Ort ist Zeitgeschichte für heutige und kommende Generationen unmittelbar erlebbar und Erinnerung möglich.

Wichtiger zusätzlicher Treiber des Insektensterbens identifiziert

28.09.2023

Treten ungünstige Witterungsbedingungen kombiniert und über Jahre auf, kann das Insektenbiomassen langfristig schrumpfen lassen. Das zeigt ein Team um Professor Jörg Müller im Journal „Nature“. Insekten reagieren empfindlich, wenn Temperatur und Niederschläge vom langjährigen Mittel abweichen. Bei einem ungewöhnlich trockenen und warmen Winter sind ihre Überlebenswahrscheinlichkeiten verringert, bei einem nasskalten Frühjahr ist der Schlupferfolg reduziert. Ein kühler, feuchter Sommer setzt Hummeln und andere Fluginsekten bei der Fortpflanzung und der Nahrungssuche unter Druck. Treten mehrere solcher Witterungs-Anomalien in Kombination und über mehrere Jahre auf, kann dies die Insektenbiomasse großräumig und langfristig reduzieren. Das zeigt ein neuer Report im Journal „Nature“.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news821192

Abnahme der Artenvielfalt kann Verbreitung von Viren begünstigen

26.09.2023

Wie hängen Umweltveränderungen, Artensterben und die Ausbreitung von Krankheitserregern zusammen? Die Antwort darauf gleicht einem Puzzle. Ein Puzzlestück haben Forschende der Charité – Universitätsmedizin Berlin in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) nun im Fachmagazin „eLife“ beschrieben: Sie zeigen, dass die Zerstörung tropischer Regenwälder die Vielfalt an Stechmückenarten vermindert. Gleichzeitig werden widerstandsfähige Stechmückenarten häufiger – und damit auch deren Viren. Gibt es von einer Stechmückenart viele Individuen, können sich deren Viren schnell verbreiten.

Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/abnahme-der-artenvielfalt-kann-verbreitung-von-viren-beguenstigen

Studie bestätigt: Keine Erholung der Biomasse von Insekten

25.09.2023

Fünf Jahre nach Veröffentlichung der bekannten Studie zum Rückgang der Insektenbiomasse in Naturschutzgebieten in Deutschland hat das Projekt DINA (Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen) in Zusammenarbeit mit dem Entomologischen Verein Krefeld (EVK) die Insektenbestände in 21 ausgewählten Naturschutzgebieten in den Jahren 2020 und 2021 untersucht. Thomas Hörren, Vorsitzender des Entomologischen Vereins Krefeld, bestätigt eine anhaltend negative Entwicklung: „Ausgehend von den 2017 veröffentlichten Insektenbiomassen ist derzeit keine Erholung für die Jahre 2020 und 2021 erkennbar. Dieser Abwärtstrend der Insektenbiomasse kann für 10 Bundesländer im Nord-Süd-Gradienten bestätigt werden.“

Mehr Informationen: https://www.nabu.de/modules/presseservice/index.php?popup=true&db=presseservice&show=38882

KI für die präzise Beobachtung von Pflanzen in der Natur

22.09.2023

In den Pflanzenwissenschaften hilft künstliche Intelligenz (KI), eine mit herkömmlichen Methoden unerreichbare Menge an Daten zu sammeln und zu analysieren. Forschende der Universität Zürich konnten mit Hilfe von Big Data, maschinellem Lernen und Feldbeobachtungen im experimentellen Garten der Universität Zürich zeigen, wie Pflanzen auf eine sich verändernde Umwelt reagieren.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news821150

Colossal Biosciences unterstützt BioRescue bei der Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns

19.09.2023

Vom nördlichen Breitmaulnashorn gibt es Weltweit nur noch zwei lebende Weibchen. Die Partnerschaft mit Colossal Biosciences könnte dazu beitragen, die genetische Vielfalt einer zukünftigen Population von nördlichen Breitmaulnashörnern mittels musealer Proben wiederherzustellen

Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/colossal-biosciences-unterstuetzt-biorescue-bei-der-rettung-des-noerdlichen-breitmaulnashorns

Qual der Wahl: In welche Naturschutzgebiete sollte zukünftig investiert werden?

18.09.2023

Die Einrichtung und Erhaltung von Schutzgebieten ist eine Schlüsselmaßnahme zur Erreichung der während der Weltnaturkonferenz im Dezember 2022 festgelegten Ziele. Doch solche geschützten Areale müssen oft vielfältige Ziele, wie Klimaschutz oder Schutz der Artenvielfalt, erfüllen – dies führt nicht selten zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessensgruppen. Senckenberg-Forschende plädieren in ihrer gerade im Fachjournal „One Earth“ erschienenen Studie für eine flexible und transparente Auswahl von Schutzgebieten für die Verteilung von knappen Naturschutzgeldern. Ein neu von ihnen entwickeltes Online-Instrument ermöglicht die Gewichtung verschiedener Erhaltungsziele sowie den Echtzeitvergleich der Ergebnisse auf globaler Ebene.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/qual-der-wahl-in-welche-naturschutzgebiete-sollte-zukuenftig-investiert-werden/

Wie hessische Forschende Giftschlangen auf den Zahn fühlen

15.09.2023

Nicht nur in den Tropen führen Schlangenbisse zu gefährlichen Vergiftungen – auch Bisse europäischer Giftschlangen können ernste körperliche Beschwerden hervorrufen. Doch ihr Gift enthält auch Wirkstoffe, die künftig gegen bakterielle Krankheitserreger eingesetzt werden könnten. Wissenschaftler*innen des Gießener Fraunhofer Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME und des hessischen LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik erforschen die Gifte europäischer Schlangen und haben kürzlich den Giftcocktail der in Griechenland heimischen Milosviper entschlüsselt. Ihre Publikation ist in der Fachzeitschrift „Frontiers in Molecular Biosciences“ erschienen.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/wie-hessische-forschende-giftschlangen-auf-den-zahn-fuehlen/

Das erstaunliche Reich der Flechten: Kolumbianisch-deutsches Forschungsteam entdeckt 28 neue Arten im Amazonasgebiet

13.09.2023

Kolumbien ist das Land mit der dritthöchsten Artenvielfalt auf unserem Planeten, wenn es um die Diversität von Pflanzen und Wirbeltieren geht. Nun hat ein Forschungsteam des Botanischen Gartens Berlin gemeinsam mit seinen kolumbianischen Partnern belegt, dass diese Lebensfülle auch für die Organismengruppe der Flechten gilt: Nicht weniger als 666 Arten fanden sie auf Expeditionen im kolumbianischen Amazonasgebiet, darunter sind 28 neu für die Wissenschaft

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news820556

Bestäubung: Nicht nur auf die Bienen schauen

12.09.2023

Forscherinnen der Technischen Universität München (TUM) haben herausgefunden, dass in der Frühsaison Insekten wie Wespen, Käfer und Fliegen eine entscheidende Rolle für die Bestäubung von Pflanzen in städtischen Umgebungen spielen. Für die so bedeutende Artenvielfalt ist zudem das Nahrungsangebot entscheidender als beispielsweise die Flächenversiegelung, so die Studienautorinnen. Gärtner:innen bekommen dadurch eine Schlüsselfunktion für die Biodiversität und Bestäubung im städtischen Raum.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news820510

Invasive Arten: Globale Bedrohung für Natur, Wirtschaft, Ernährungssicherheit und menschliche Gesundheit

05.09.2023

37.000 gebietsfremde Arten wurden bis jetzt weltweit durch menschliche Aktivitäten eingeführt – mehr als 3.500 davon gelten als so schädlich, dass sie eine ernsthafte Bedrohung für die Natur und unsere Lebensqualität darstellen. Solche invasiven Arten spielen bei etwa 60 Prozent des weltweiten Aussterbens von Tieren und Pflanzen eine Schlüsselrolle. Die nicht-heimische Fauna und Flora verursacht zudem jährliche Kosten von über 392 Milliarden Euro, die sich seit den 1970er-Jahren in jedem Jahrzehnt vervierfacht haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team, unter ihnen Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Hanno Seebens, in einem neu veröffentlichten Bericht des Weltbiodiversitätsrats (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Die Forschenden plädieren für einen präventiven Umgang mit invasiven Arten und einen länder- und sektorübergreifenden Ansatz ihrer Kontrolle.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-arten-globale-bedrohung-fuer-natur-wirtschaft-ernaehrungssicherheit-und-menschliche-gesundheit/

Die meisten Arten sind selten. Aber nicht sehr selten

04.09.2023

Über 100 Jahre Naturbeobachtungen haben ein potenziell universelles Muster der Artenhäufigkeit enthüllt: Die meisten Arten sind selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sind sehr häufig. Diese sogenannte „globale Artenhäufigkeitsverteilung“ ist für intensiv untersuchte Artengruppen wie die Vögel mittlerweile lückenlos erfasst. Für andere Artengruppen wie die Insekten ist das Muster noch unvollständig. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der University of Florida (UF). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht. Sie zeigt, wie wichtig das Monitoring der Biodiversität ist, um die globale Artenhäufigkeit zu bestimmen und ihren Wandel zu verstehen.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5171.html

Einrichtung des Global Biodiversity Observing System (GBiOS)

01.09.2023

Wissenschaftler fordern die Einrichtung des Global Biodiversity Observing System (GBiOS), um die weltweite Artenvielfalt zu überwachen. Sie argumentieren, dass die derzeitigen Methoden unzureichend sind, um den beispiellosen Verlust von Artenvielfalt durch Lebensraumverlust, Ausbeutung und den Klimawandel zu verfolgen. Ähnlich einem globalen Netzwerk von Wetterstationen würde das GBiOS Technologie, Daten und Wissen kombinieren, um die Zusammenarbeit und den Austausch von Daten zwischen Ländern zu erleichtern. Ziel ist es, die dringend benötigten Informationen zur Überwachung von Veränderungen der Artenvielfalt bereitzustellen und gezielte Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Das GBiOS würde auch das auf der COP-15-Konferenz vereinbarte Globale Biodiversitätsrahmenprogramm unterstützen, indem es zu einem umfassenden Verständnis von Veränderungen der Artenvielfalt beiträgt und eine effektive Umsetzung von Maßnahmen ermöglicht.

Mehr Informationen: https://www.owwz.de/einrichtung-des-global-biodiversity-observing-system-gbios/

Fossile Stacheln offenbaren Vergangenheit der Tiefsee

01.09.2023

Am Boden der Tiefsee entstanden vor langer Zeit wohl die ersten noch sehr einfachen Lebensformen der Erde. Heute ist die Tiefsee bekannt für ihre bizarre Tierwelt. Wie sich die Gesamtheit der Lebewesen in der Zwischenzeit veränderte, wird intensiv erforscht. Einige Theorien besagen, dass die Ökosysteme der Tiefsee nach mehrfachen Massenaussterben und ozeanischen Umbrüchen immer wieder neu entstanden sind. Das heutige Leben in der Tiefsee wäre somit erdgeschichtlich vergleichsweise jung. Doch es mehren sich die Hinweise darauf, dass Teile dieser Welt deutlich älter sind als bislang gedacht. Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen liefert nun den ersten fossilen Nachweis für eine beständige Besiedlung der Tiefsee durch höhere wirbellose Tiere. Fossile Stacheln von irregulären Seeigeln lassen auf ihr dauerhaftes Vorkommen seit der Kreidezeit und ihre Evolution unter dem Einfluss schwankender Umweltbedingungen schließen. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift PLOS ONE erschienen.

Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7180

Männliche Schopfmakaken reagieren häufiger auf die Hilferufe verwandter Jungtiere

29.08.2023

Männliche Schopfmakaken (Macaca nigra) reagieren häufiger auf die Hilferufe ihrer Kinder, wenn diese an Konflikten beteiligt sind. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die unter der Leitung der Verhaltensökologin Prof. Dr. Anja Widdig von der Universität Leipzig und dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig im Rahmen des Macaca Nigra Projektes (MNP) kürzlich abgeschlossen wurde. Die Forschenden untersuchten dafür über 24 Monate (2008 bis 2010) im Tangkoko-Naturreservat auf Sulawesi (Indonesien) das Verhalten von Schopfmakaken. Das International Journal of Primatology hat gerade eine Sonderausgabe veröffentlicht, die ausschließlich diesen vom Aussterben bedrohten Tieren gewidmet ist. Anlass dafür ist das 17-jährige Bestehen des Macaca Nigra Projekts.

Mehr Informationen: https://www.uni-leipzig.de/newsdetail/artikel/maennliche-schopfmakaken-reagieren-haeufiger-auf-die-hilferufe-verwandter-jungtiere-2023-08-29

Kurios und kryptisch: neue Wandelnde Blätter entdeckt

28.08.2023

Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Göttingen hat sieben neue Arten von Wandelnden Blättern beschrieben. Die Insekten gehören zu den Stab- und Gespenstschrecken, die für ihre außergewöhnliche Erscheinung bekannt sind: Sie sehen Pflanzenteilen wie Zweigen, Rinde oder – im Fall der Wandelnden Blätter – Laubblättern zum Verwechseln ähnlich und sind durch die raffinierte Tarnung hervorragend vor Fressfeinden geschützt. Mit genetischen Untersuchungen deckten die Forschenden auch sogenannte kryptische Arten auf, die nach ihrer äußeren Gestalt nicht unterscheidbar sind. Die Erkenntnisse haben nicht nur eine Bedeutung für die systematische Erforschung der Wandelnden Blätter, sondern auch für den Schutz ihrer Vielfalt. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift ZooKeys erschienen.

Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7175

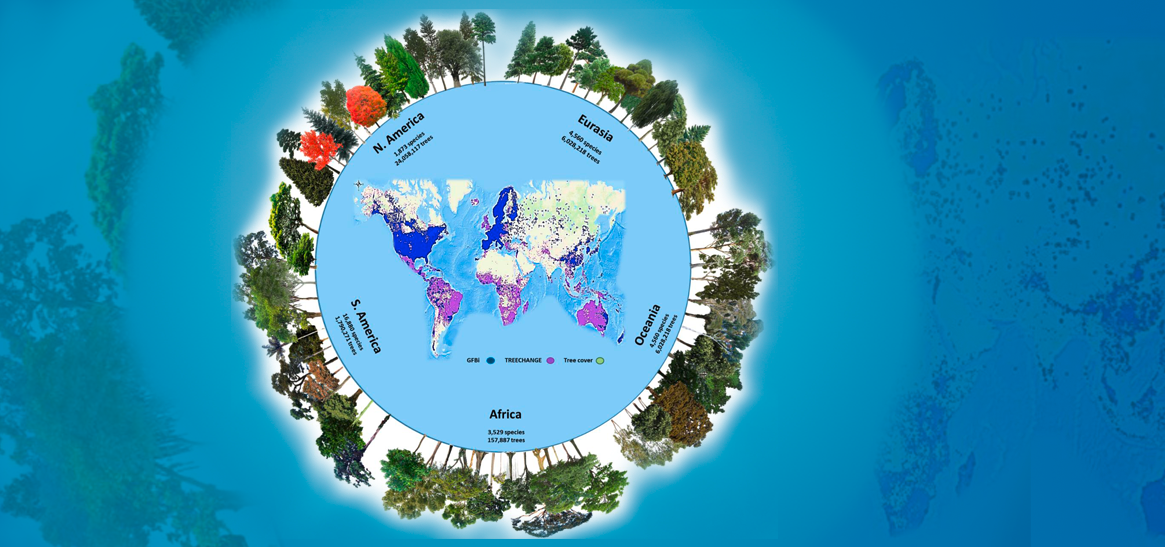

Biodiversität schützt vor Invasionen durch gebietsfremde Baumarten

23.08.2023

Die erste globale Studie zeigt das Ausmass der Invasion gebietsfremder Bäume auf der ganzen Welt. Die Nähe zu menschlichen Aktivitäten ist ein entscheidender Faktor für das Auftreten von Invasionen. Einheimische Artenvielfalt kann das Ausmass der Invasion nicht einheimischer Baumarten begrenzen.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news819401

Insektizide beeinflussen Wasserinsekten auf unerwartete Weise

22.08.2023

Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) gehören weltweit zu den am häufigsten eingesetzten Chemikalien und beeinträchtigen Ökosysteme wie Flüsse äußerst negativ. Ungeklärt ist bislang, welche genetischen Effekte in Insektenlarven, die in Flüssen leben, durch Pestizidbelastung hervorgerufen werden. Die aktuell im Fachmagazin Environmental Pollution veröffentlichte Studie legt erste Ergebnisse für eine veränderte Genaktivität vor.

Mehr Informationen: https://leibniz-lib.de/insektizide-beeinflussen-wasserinsekten-auf-unerwartete-weise/

DNA-Abstrich von Blättern zeigt enorme Vielfalt der Regenwaldbewohner

22.08.2023

Die allseits bekannten Wattestäbchen, mit denen wir während der COVID-19-Pandemie so vertraut geworden sind, könnten auch ein wertvolles Werkzeug sein, um Biodiversität zu erfassen. Zu diesem Ergebnis kam ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald, einem Standort des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI). Die Gruppe fand heraus, dass sich unzählige Vögel und Säugetiere durch einfaches Abtupfen der von den Tieren auf Blättern hinterlassenen DNA nachweisen lassen. Wie effektiv dieser Ansatz ist, zeigten die Wissenschaftler:innen in einem Ökosystem, das eine Vielzahl von Wildtieren beherbergt und in dem die Erfassung von Tieren bislang äußerst schwierig war - dem tropischen Regenwald. Ihre Studie veröffentlichten die Forschenden nun im Fachjournal Current Biology.

Mehr Informationen: https://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/news/news-detail/article/complete/dna-abstrich-von-blaettern-zeigt-enorme-vielfalt-der-regenwaldbewohner/

Auf die genetische Vielfalt kommt es an

22.08.2023

Durch mehr Nachkommen in Jahren mit niedrigem Schädlingsbefall bleiben natürliche Tabak-Mutanten mit Abwehrschwäche in der Pflanzenpopulation bestehen. Ein Team von Forschenden am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena zeigt in einer aktuellen Studie in der Zeitschrift PNAS, dass eine einzelne Mutation, die unmittelbare Auswirkungen auf die pflanzliche Fitness hat, in natürlichen Pflanzenpopulationen langfristig erhalten bleibt. Wenn weniger Fraßfeinde in der Nähe sind, wachsen Pflanzen mit dieser Mutation sogar schneller und erzeugen mehr Nachkommen.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news819372

Einige Pflanzen behalten ihre abgestorbenen Blätter im Herbst, aus guten Gründen

15.08.2023Der Verbleib von abgestorbener Biomasse an Gräsern und Kräutern in der gemäßigten Klimazone ist weitverbreitet und korreliert mit bestimmten Pflanzeneigenschaften, welches den potentiellen Einfluss dieses Phänomens auf Ökosystemfunktionen impliziert. Dies sind die Hauptaussagen einer experimentellen Studie von über 100 Pflanzenarten, die zusammen von Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), Universität Leipzig, der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, und der Karls-Universität Prag durchgeführt wurde. Die Studie wurde kürzlich in der wissenschaftlichen Zeitschrift Journal of Ecology publiziert.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5174.html

Bär-Mensch-Koexistenz neu gedacht

14.08.2023Eine ETH-Forscherin erstellt das erste Modell, das die Koexistenz von Mensch und Bär in einer Nationalparkregion Italiens auf einer Landkarte abbildet. Als Werkzeug für die Praxis identifiziert das Modell Massnahmen und Gebiete, die vorrangig sind für die Förderung der Koexistenz von Mensch und Bär. Das Modell wird auf den Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise angewendet, kann aber auch für andere Regionen und Grossraubtiere genutzt werden.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news819104

Kaum noch Erholung: Artenvielfalt in europäischen Flüssen stagniert

09.08.2023Wie die umfangreiche Studie zeigt, hat sich die biologische Vielfalt in Flusssystemen in 22 europäischen Ländern über einen Zeitraum von 1968 bis 2010 aufgrund der verbesserten Wasserqualität zunächst erholt. Seit 2010 stagniert die Entwicklung jedoch; viele Flusssysteme konnten sich nicht vollständig regenerieren. Die Forschenden empfehlen daher dringend zusätzliche Maßnahmen, um die Erholung der biologischen Vielfalt in Binnengewässern zu fördern. Dies sei auch angesichts aktueller und zukünftig steigender Belastungen – wie Verschmutzung, Versiegelung, Dürre, Erwärmung und die Ausbreitung invasiver Arten – dringend nötig. Die Studie wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht.

Mehr Informationen: https://www.fv-berlin.de/infos-fuer/medien-und-oeffentlichkeit/news/kaum-noch-erholung-artenvielfalt-in-europaeischen-fluessen-stagniert

Zukunftsfähige Unterstützung des Feldhamsters

02.08.2023Er zählt zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten Westeuropas: der Feldhamster (Cricetus cricetus), auch Europäischer Hamster genannt. Einst als massenhaft auftretender „Erntevernichter“ und „Plage“ sowie für seine mehrfarbigen Felle intensiv gejagt, wird seit den 1970er-Jahren ein deutlicher Rückgang seiner Bestände verzeichnet. Ohne weitere Forschung und Erhaltungsmaßnahmen könnte der Feldhamster laut Prognosen in den kommenden rund zwanzig Jahren vollständig aussterben. Dies in Hessen zu verhindern ist das Ziel des neuen Projekts „MetaHamster“, das vor allem genomische Daten in den Blick nimmt und an dem Wissenschaftler*innen und Naturschutzakteur*innen verschiedener Institutionen, darunter der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und des LOEWE-Zentrums für Translationale Biodiversitätsgenomik (LOEWE-Zentrum TBG) in Frankfurt am Main, beteiligt sind. Das Projekt wird vom Land Hessen im Rahmen des Lore-Steubing-Instituts (LSI) für Naturschutz und Biodiversität des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) gefördert.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/zukunftsfaehige-unterstuetzung-des-feldhamsters/

Raupe Nimmersatt: 60 Millionen Jahre alte Fraßspuren

01.08.2023Forschende des Hessischen Landesmuseums Darmstadt und des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums Frankfurt haben entschlüsselt, welche Faktoren die enorme Vielfalt von pflanzenfressenden Insekten bestimmen. In ihrer heute im Fachjournal „PNAS“ erschienen Studie zeigen sie, dass sich die Diversität der herbivoren Insekten in den letzten 60 Millionen Jahren hauptsächlich durch die gemeinsame Nutzung von Nahrungspflanzen entwickelte. Hierfür analysierte das Forschungsteam die Fraßspuren von Gliedertieren an mehr als 45.000 fossilen Blättern.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/raupe-nimmersatt-60-millionen-jahre-alte-frassspuren/

Muster der Biodiversität entschlüsselt

24.07.2023Der Mensch ist eine große Bedrohung für die biologische Vielfalt. Um sie zu schützen, ist es wichtig, ihre Ursprünge zu verstehen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Arten, die evolutionär einzigartig sind, das heißt wenige oder keine nah verwandten Arten haben, und nur in einem begrenzten Gebiet vorkommen, also endemisch sind. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen hat nun globale Muster der Verbreitung endemischer Samenpflanzen aufgedeckt und Umweltfaktoren ermittelt, die ihren Endemismus beeinflussten. Damit liefern die Forschenden wertvolle Erkenntnisse für den weltweiten Schutz von Biodiversität. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) erschienen.

Mehr Informationen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7159

Klimakrise beschleunigt Artensterben – auch in den Anden

20.07.2023Die Erderwärmung verändert die Pflanzengemeinschaften der Berggipfel weltweit. In den südamerikanischen Anden, der längsten Gebirgskette der Erde, breiten sich Pflanzenarten in höher gelegenen Bergregionen aus, während immer mehr angestammte Gebirgspflanzen – auch von Arten aus Europa – zurückgedrängt werden. Zu diesem Befund kommt jetzt ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und BOKU Wien.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news818125

Neue Studie warnt: Menschengemachte Änderungen des Salzgehaltes gefährden Weltmeere und Biodiversität

17.07.2023In der hochgeachteten Fachzeitschrift »Global Change Biology« berichtet ein internationales Wissenschaftlerteam aus interdisziplinär Forschenden von renommierten Institutionen über die vor Kurzem publizierte Studie »Human-induced salinity changes impact marine organisms and ecosystems / Menschengemachte Salinitätsveränderungen beeinflussen marine Organismen und Ökosysteme«. Die neue Studie legt die kritische und doch wenig erforschte Rolle des Salzgehaltes im Wasser, der Salinität, in einem sich verändernden Ozean und entlang der Küsten offen. Damit bietet sie wertvolle Einblicke in die von menschlichen Eingriffen verursachten Bedrohungen durch Salinitätsveränderungen für marine sowie Küstenökosysteme und skizziert die Konsequenzen für die menschliche Gesundheit und Wirtschaft in den oft dicht besiedelten Regionen.

Mehr Informationen: https://www.ime.fraunhofer.de/de/presse/pressemitteilung-17-07-2023.html

Tiefseegraben: Müllhalde am Meeresgrund

13.07.2023Ein Team von Forscher*innen des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums Frankfurt, der Universität Basel und des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung, haben die aktuell umfangreichste Untersuchung von (Makro-)Plastikmüll in einer Tiefe von bis zu 9600 Metern vollendet. In ihrer im Fachjournal „Environmental Pollution“ erschienenen Studie analysierten die Forschenden die Anzahl, das Material und die Art der Plastikabfälle im pazifischen Kurilen-Kamtschatka-Tiefseegraben. Sie zeigen, dass die meisten Plastiküberreste aus dem regionalen Seeverkehr und der Fischerei stammen. Das Team warnt, dass Tiefseegräben zu „Müllhalden der Meere“ werden könnten.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/tiefseegraben-muellhalde-am-meeresgrund/

Internationale Forschende fordern: Beim Ozeanschutz auf Menschen in den Tropen hören

12.07.2023Um greifbare Lösungen für den Schutz der Ozeane zu finden, sollten wir den Menschen zuhören, die am meisten von den aktuellen Problemen der Ozeane betroffen sind: den Menschen in den Tropen. Das sagen 25 Autor:innen eines Kommentars, der in der Fachzeitschrift Ocean Sustainability veröffentlicht und vom Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Panama initiiert wurde. An der Publikation beteiligt war auch Estradivari, eine indonesische Meereswissenschaftlerin am Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) in Bremen.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news817761

Verbesserungsfähig: Status Quo bei Schutzgebieten und Raubtieren

12.07.2023Deutschland hinkt bei der Ausweisung streng geschützter Schutzgebiete in der EU erheblich hinterher, zeigt eine Studie, die auch die Tagesschau aufgriff. Der Wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments hat parallel ein Briefing zum Stand der Diskussion und dem Schutzstatus von Wolf, Bär und Co verfasst.

Mehr Informationen: https://www.dnr.de/aktuelles-termine/aktuelles/verbesserungsfaehig-status-quo-bei-schutzgebieten-und-raubtieren

Entlegene Pflanzenwelt

12.07.2023Ozeanische Inseln sind beliebte Modellsysteme in der Ökologie, Biogeografie und Evolutionsforschung. Viele bahnbrechende Erkenntnisse entstammen dem Studium von Arten auf Inseln und deren Wechselspiel mit ihrer belebten und unbelebten Umwelt – auch Darwins Evolutionstheorie. Nun hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Göttingen in einer großen Feldstudie die Pflanzenwelt der Kanarischen Insel Teneriffa untersucht. Die Ergebnisse sind anders als erwartet: Die Flora der Insel weist eine bemerkenswerte Vielfalt an funktionellen Merkmalen auf. Die Pflanzen weichen aber in funktioneller Hinsicht wenig von Pflanzen des Festlands ab. Doch anders als die Flora des Festlands wird die Flora Teneriffas von langsam wachsenden, verholzten Sträuchern mit einer konservativen Lebensstrategie dominiert. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Nature erschienen.

Mehr Informationen: https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/5165.html

Lokaler TV-Bericht auf Neukaledonien führt zur Entdeckung einer neuen Pflanzenart

04.07.2023Ein Team am Lehrstuhl für Pflanzensystematik der Universität Bayreuth hat vor kurzem eine neue Pflanzenart der Gattung Leichhardtia auf Neukaledonien nachgewiesen und in der Zeitschrift „Phytotaxa“ vorgestellt. Auslöser dieser Entdeckung war ein Fernsehbericht eines lokalen TV-Senders auf Neukaledonien über eine Forschungsreise zur schwer zugänglichen Insel Yandé nordwestlich der Hauptinsel Neukaledoniens.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news817258

Otter: Rückkehr der scheuen Jäger

29.06.2023Der Fischotter (Lutra lutra) war in Deutschland nahezu ausgerottet, breitet sich seit einigen Jahren aber wieder aus – und sorgt damit für Freude auf Seiten des Artenschutzes, aber auch für Konflikte mit der Fischereiwirtschaft. Das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur in Schleswig-Holstein (MEKUN) fördert am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) ein Kooperationsprojekt, um erstmals wissenschaftlich zu erarbeiten, wie groß das Konfliktpotential um den Fischotter tatsächlich ist. Das Projekt soll einen Beitrag zum ganzheitlichen Artenschutz leisten, der eine langfristige, friedliche Koexistenz zwischen Otter und Mensch in unserer Kulturlandschaft zum Ziel hat.

Mehr Informationen: https://www.tiho-hannover.de/universitaet/aktuelles-veroeffentlichungen/pressemitteilungen/detail/otter-rueckkehr-der-scheuen-jaeger

Wie Chemikalieneinsatz und der Verlust der Artenvielfalt zusammenhängen

29.06.2023Chemikalien in der Umwelt werden in der Wissenschaft nicht ausreichend als eine der Ursachen für den Schwund der Artenvielfalt in den Blick genommen. Dies zeigen 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Forschungsnetzwerks RobustNature von Goethe-Universität und kooperierenden Instituten in einer Studie, die jetzt in der Zeitschrift „Nature Ecology and Evolution“ veröffentlicht worden ist. Die Forschenden sehen in einem interdisziplinären Ansatz eine neue Chance, den Verlust der Biodiversität besser zu verstehen, um effizienter Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Dazu untersuchen sie die Wechselwirkungen zwischen chemischer Belastung und Biodiversitätsverlust.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816917

Wie Korallenriffe den Klimawandel überstehen können

26.06.2023Einzelne Projekte der Tara-Pazifik-Expedition zur Erforschung der Korallenriffe veröffentlichen erste erstaunliche Ergebnisse – Der gesamte Datensatz wird öffentlich zur Verfügung gestellt – Biologe der Universität Konstanz ist Koordinator.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816661

Globale Analyse zu Bestäubern in Städten: Wildbienen und Schmetterlinge besonders gefährdet

22.06.2023Schmetterlinge leiden am meisten unter dem Wachstum von Städten. Schrumpfende Lebensräume und Nahrungsangebote lassen ihren Bestand zurückgehen. Gleiches gilt für viele Wildbienen, die im Frühjahr in Städten zu finden sind, wie ein Team der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften im Fachjournal "Ecology Letters" berichtet. Noch hat das keine Auswirkung auf die Bestäubung von Pflanzen, weil zum Beispiel Honigbienen die Effekte kompensieren können. Die Studie ist die erste umfassende Analyse zu dem Thema und beinhaltet Daten aus 133 Studien. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Naturschutzmaßnahmen in Städten.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816525

Mini-Schnecke im steinernen Sandwich

16.06.2023Forschende aus den USA und der Schweiz, unter ihnen Senckenbergerin und Erstautorin Dr. Adrienne Jochum, haben die ersten fossilen Carychium-Landschnecken aus Florida beschrieben. Die Gesteinsschicht mit den nur wenige Millimeter großen Schneckenfossilien wurde zufällig bei Bauarbeiten freigelegt und stammt aus der Zeit des Pleistozäns vor 2,58 Millionen bis 11.700 Jahren. In ihrer in der frei zugänglichen Zeitschrift „ZooKeys“ veröffentlichten Studie beschreiben die Wissenschaftler*innen zudem eine bislang noch unbekannte fossile Schneckenart.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/mini-schnecke-im-steinernen-sandwich/

Invasive Arten in Europa: Kostensteigerung um über 500 Prozent

15.06.2023Biologische Invasionen stellen eine große Bedrohung für die Ökosysteme, die biologische Vielfalt und das menschliche Wohlergehen dar und verursachen weltweit enorme wirtschaftliche Kosten. Eine neue Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift „Environmental Sciences Europe“, beleuchtet die wirtschaftlichen Auswirkungen, die durch biologische Invasionen in der Europäischen Union entstehen. Die Forschenden – unter ihnen Senckenberg- Wissenschaftler Dr. Phillip Haubrock – zeigen, dass aktuell nur für zwei Prozent der etablierten invasiven Arten Kosten ermittelt wurden und sich die Ausgaben in der Europäischen Union auf eine potenzielle Gesamtsumme von über 26,64 Milliarden Euro belaufen.

Mehr Informationen: https://www.senckenberg.de/de/pressemeldungen/invasive-arten-in-europa-kostensteigerung-um-ueber-500-prozent/

Klimawandel setzt Kohlenstoffvorräte in den Tiefen der Böden frei

14.06.2023Böden sind der größte Speicher für Kohlenstoff, aber auch eine der wichtigsten Quellen für CO2 in der Atmosphäre. Die Klimaerwärmung beschleunigt den Abbau des Humus. Dabei reduzieren sich auch die vermeintlich stabilen Wachs- und Holzstoffe, die den Pflanzen bei der Speicherung von Kohlenstoff in den Blättern und Wurzeln helfen. Dies zeigte eine Studie der Universität Zürich im Sierra Nevada National Forest in Kalifornien.

Mehr Informationen: https://idw-online.de/de/news816030

Falter in Bedrängnis: Schmetterlinge reagieren auf Klimawandel