Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung (W-VO)

Abbildung: Wiederherstellung degradierter Ökosysteme ist auch ein Ziel des Global Biodiversity Framework der CBD. Illustration: Robyn Lessnow

Im Jahr 2022 legte die EU-Kommission den Entwurf der Wiederherstellungsverordnung (W-VO) vor. Es folgten zwei Jahre intensiver Debatten, in denen das Vorhaben mehrfach zu scheitern drohte. Am 18. August 2024 wurde die W-VO schließlich verabschiedet – ein Meilenstein für den Schutz und die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in Europa. Doch dies ist nur der erste Schritt.

Abbildung: Wiederherstellung degradierter Ökosysteme ist auch ein Ziel des Global Biodiversity Framework der CBD. Illustration: Robyn Lessnow

Im Jahr 2022 legte die EU-Kommission den Entwurf der Wiederherstellungsverordnung (W-VO) vor. Es folgten zwei Jahre intensiver Debatten, in denen das Vorhaben mehrfach zu scheitern drohte. Am 18. August 2024 wurde die W-VO schließlich verabschiedet – ein Meilenstein für den Schutz und die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in Europa. Doch dies ist nur der erste Schritt.

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit: Bis 2026 entsteht unter Federführung des Bundesumweltministeriums und des Bundesamts für Naturschutz der erste Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplans für Deutschland.

Für eine erfolgreiche Umsetzung werden Behörden, Stakeholder und die breite Öffentlichkeit aktiv in den Prozess eingebunden. Zahlreiche Beteiligungsformate sind bis ins Frühjahr 2026 geplant. Spätestens 2027 soll der fertige Plan vorliegen. Ob dies gelingt, wird entscheidend dafür sein, ob politische Beschlüsse tatsächlich zu messbaren Verbesserungen in der Natur führen.

Ihre Expertise ist gefragt – Jede Meinung zählt bei der Online-Beteiligung zur W-VO

In Deutschland wird die Erstellung des nationalen Wiederherstellungsplans von einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet. Das BMUKN und das BfN laden über eine eigene Webseite zur aktiven Mitwirkung ein. Vom 1. September bis 3. Oktober 2025 können Bürgerinnen und Bürger, Verbände und weitere Interessierte ihre Ideen und Anregungen einbringen.

Hier geht es direkt zur Beteiligungsplattform.

Drei Beteiligungsformate für unterschiedliche Zielgruppen:

- Umfrage - für die breite Öffentlichkeit: Teilen Sie Ihre Wahrnehmungen, Erwartungen und Fragen.

- Fachspezifische Beteiligung – für Stakeholder: Geben Sie Ihre Einschätzungen und Vorschläge zu Themen wie Wälder, Meere, Flüsse, Landwirtschaft oder Stadtnatur.

- Ideen-Pinnwand – für Praktiker:innen und Forschende: Stellen Sie gute Beispiele, Forschungsergebnisse oder Praxisideen zur Wiederherstellung der Natur vor.

Darum lohnt sich Ihre Teilnahme:

- Ihre Interessen zählen – Bringen Sie politische, ökologische und gesellschaftliche Perspektiven ein.

- Ihr Fachwissen macht den Unterschied – Helfen Sie mit, praxisnahe Lösungen zu entwickeln.

- Sie gestalten Zukunft mit – Renaturierung eröffnet Chancen für Wirtschaft, Landnutzung und Klimaschutz.

Hintergrund: warum es die W-VO braucht

Ein EU-weiter Standard zum Schutz und zur Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme ist dringend notwendig: Bereits heute befinden sich rund 80 % der europäischen Lebensräume in schlechtem Zustand. Ohne gezieltes Eingreifen wird sich dieser Negativtrend fortsetzen.

Intakte Ökosysteme erbringen zahlreiche Ökosystemleistungen (ÖSL). Dazu gehört zum Beispiel die Speicherung von CO₂ in Wäldern und Mooren – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Natürliche Auen können Hochwasser aktiv abmildern, und alle Ökosysteme tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei und bieten gleichzeitig Erholungsräume.

Jede dieser Leistungen ist unverzichtbar, ihr Verlust muss verhindert werden. Der Schutz und die Wiederherstellung der Ökosysteme sind daher eine gemeinschaftliche Aufgabe. Die EU-Wiederherstellungsverordnung stellt den ersten Schritt in diese Richtung dar.

Was bedeutet Wiederherstellung?

Die Wiederherstellung der Natur bezeichnet den Prozess, geschädigte Ökosysteme aktiv bei ihrer Erholung zu unterstützen. Wiederherstellungsmaßnahmen sind vielfältig und zielen darauf ab, die Integrität des Ökosystems zu stärken.

Beispiele für Maßnahmen:

- Anlage von Strukturelementen wie Hecken und extensiven Randstreifen in der Agrarlandschaft

- Rückbau künstlicher Uferbefestigungen an Flüssen

- (Wieder-)Aufforstung von Wäldern mit standortheimischen Baumarten

- Wiedervernässung von Feuchtgebieten

Abbildung: typische Beispiele für Wiederherstellungsmaßnahmen. Fotos: Felina Richter

Abbildung: typische Beispiele für Wiederherstellungsmaßnahmen. Fotos: Felina Richter

Die Ziele von Wiederherstellungsmaßnahmen sind ebenso vielfältig: Erhalt der biologischen Vielfalt und von Ökosystemleistungen, Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die Gestaltung ästhetisch wertvoller Landschaftsräume.

Mehr dazu beim BfN

Ziele und Handlungsfelder der W-VO

Die W-VO soll den Verlust der biologischen Vielfalt in Europa stoppen, geschädigte Lebensräume wiederherstellen und die natürlichen Funktionen von Wäldern, Flüssen, Mooren, Meeren, Küsten und städtischen Grünflächen stärken. Alle Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, ihre Ökosysteme wieder in einen guten Zustand zu versetzen – und das anhand klarer, messbarer Vorgaben (BMUKN: Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur).

Bis 2030 sollen mindestens 20 % der Land- und Meeresflächen wiederhergestellt sein, bis 2050 alle geschädigten Ökosysteme (Artikel 1). Artikel 4 der W-VO legt den Schwerpunkt auf die Wiederherstellung der in Anhang I aufgeführten Lebensraumtypen (LRT). Ziel ist es, Land-, Küsten- und Süßwasserökosysteme schrittweise in einen guten Zustand zu versetzen.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in mehreren Etappen. Schon 2030 sollen mindestens 30 % der Flächen, die sich derzeit nicht in einem guten Zustand befinden, wiederhergestellt sein. Dieser Anteil soll bis 2040 auf 60 % anwachsen und 2050 schließlich

90 % erreichen. Vorrangig erfolgen die Maßnahmen in Natura-2000-Gebieten, die auf der europäischen FFH- und Vogelschutzrichtlinie beruhen. Fehlen bestimmte Lebensraumtypen in ausreichender Größe, müssen neue Flächen für ihre Wiederentwicklung geschaffen werden – auch hier mit Zwischenzielen: Bis 2030 sollen mindestens 30 %, zehn Jahre später 60 % und 2050 schließlich alle dieser Flächen wiederhergestellt sein.

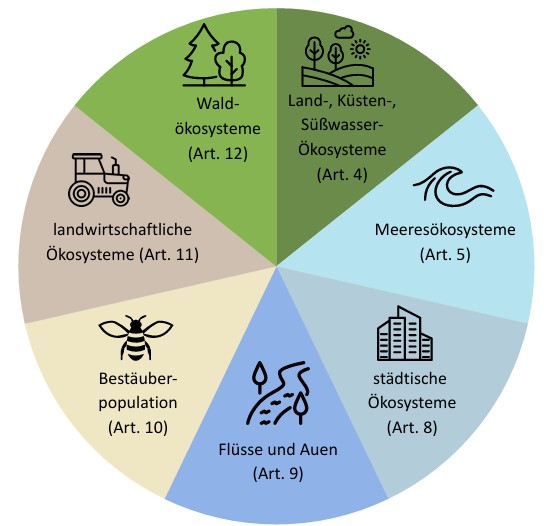

Sieben Handlungsfelder der W-VO in den Artikeln 4, 5 und 8 bis 12. (Darstellung nach Jedicke 2025)

Um die Fortschritte nachvollziehen zu können, sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, den Zustand der Lebensräume systematisch zu erfassen. Bereits 2030 sollen 90 % dokumentiert sein, zehn Jahre später die vollständige Erhebung abgeschlossen. Grundlage für die Bewertung sind verschiedene Indikatoren, etwa die Bestandsentwicklung von Feld- und Waldvögeln, die Vielfalt der Bestäuber oder auch der Anteil von Stadtgrün und Totholz.

Sieben Handlungsfelder der W-VO in den Artikeln 4, 5 und 8 bis 12. (Darstellung nach Jedicke 2025)

Um die Fortschritte nachvollziehen zu können, sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, den Zustand der Lebensräume systematisch zu erfassen. Bereits 2030 sollen 90 % dokumentiert sein, zehn Jahre später die vollständige Erhebung abgeschlossen. Grundlage für die Bewertung sind verschiedene Indikatoren, etwa die Bestandsentwicklung von Feld- und Waldvögeln, die Vielfalt der Bestäuber oder auch der Anteil von Stadtgrün und Totholz.

Aus diesen Vorgaben ergeben sich insgesamt sieben zentrale Handlungsfelder, die die Umsetzung in den kommenden Jahren leiten werden (siehe Abbildung).

Partizipativer Ansatz zur Erarbeitung der W-VO: Welche Möglichkeiten gibt es, eigene Meinungen in die Erstellung des Wiederherstellungsplans einzubringen?

Für eine erfolgreiche Umsetzung des nationalen Wiederherstellungsplans wird eine enge Zusammenarbeit mit Stakeholdern und auch der breiten Öffentlichkeit angestrebt. Hierbei wird die Beteiligung in zwei Phasen aufgeteilt: Die erste Phase (bis Januar 2026) fokussiert auf die vorbereitende Beteiligung zu Inhalten des ersten NWP-Entwurfs. Die zweite Phase (Frühjahr 2026) fokussiert auf die formale Beteiligung, d.h. die Kommentierung des Entwurfs des Nationalen Wiederherstellungsplans.

In der ersten Phase steht die Erfassung von Wissen, Erfahrungen, Bedarfen und Erwartungen aus der Bevölkerung und von Stakeholdern im Vordergrund. Die Ergebnisse fließen in die weitere Ausgestaltung des Beteiligungsprozesses ein. Dies beinhaltet verschiedene Beteiligungsformate:

Online-Beteiligungsplattform: Jede und jeder, d.h. alle Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Interessierte haben die Möglichkeit Interessen, Sorgen, Fachwissen und alle Anliegen über die Online-Plattform des BMUKN mitzuteilen. Diese Option besteht vom 1. September bis 3. Oktober 2025 (Beteiligung zur Wiederherstellung der Natur - Dialog BMUV) und nochmal im Frühjahr 2026 in der zweiten Phase der Beteiligung.

Ergänzend werden fortlaufend gezielte Interessensgruppen und Stakeholder, die besonders durch die Umsetzung der W-VO betroffen sind, über themenspezifische Veranstaltungen miteinbezogen:

- Virtueller Dialog: EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur und Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, 27. und 28. März 2025

- Digitale Infoveranstaltung: Wiederherstellungsverordnung (Schwerpunkt Landwirtschaft), am 18. Juni 2025

- Stakeholder-Veranstaltung zu Artikel 5 (Meeresökosysteme), am 8. September 2025

- Digitale Infoveranstaltung: Wiederherstellungsverordnung (Schwerpunkt Forst und Waldbesitzer), am 17. September 2025

- Stakeholder-Veranstaltung zu Artikel 11 (Landwirtschaftliche Ökosysteme), am 26. September 2025

- Stakeholder-Veranstaltung zu Artikel 12 (Waldökosysteme), im Dezember 2025

Direkte Kontakte und Verantwortlichkeiten: Der Prozess zur Erarbeitung des Wiederherstellungsplans wird durch verschiedene Fachvorhaben unterstützt. Falls Ihre Fragen nicht durch die FAQ des BMUKN oder die FAQ des BfN beantwortet werden, finden sie hier persönliche Kontakte:

- E-Mail: WVO-Beteiligung(at)adelphi.de

- Telefon: +49-30-8900068-260 (Montag bis Freitag 9:30 bis 12:00 Uhr)

- https://adelphi.de/de/projekte/unterstuetzung-der-nationalen-umsetzung-der-ziele-zur-wiederherstellung-der-natur-los-4

- https://www.ecologic.eu/de/19901

Weiterführende Informationen und Links finden Sie am Ende dieser Seite.

Weiterer Ablauf der W-VO-Umsetzung

Bis zum endgültigen Erreichen der Ziele der W-VO bis 2030 bzw. 2050 stehen noch einige Zwischenschritte an (siehe Abbildung). Bis September 2026 soll ein erster Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplan an die europäische Kommission übermittelt werden. Im Jahr 2027 soll der nationale Wiederherstellungsplan finalisiert werden und ab 2028 beginnt die offizielle Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten an die EU.

Bis zum endgültigen Erreichen der Ziele der W-VO bis 2030 bzw. 2050 stehen noch einige Zwischenschritte an (siehe Abbildung). Bis September 2026 soll ein erster Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplan an die europäische Kommission übermittelt werden. Im Jahr 2027 soll der nationale Wiederherstellungsplan finalisiert werden und ab 2028 beginnt die offizielle Berichtspflicht der Mitgliedsstaaten an die EU.

Perspektiven und Meinungsbilder zur EU-Wiederherstellungsverordnung

Schon bei ihrer Verabschiedung wurde die W-VO intensiv diskutiert. Ihre ambitioniert wirkenden Ziele sind notwendig, um internationale Verpflichtungen einzuhalten. Die EU hatte 2022 dem Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF, siehe Post-2020 CBD) zugestimmt und sich darin verpflichtet, 30 % der Land- und Binnengewässer sowie 30 % der Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen (siehe auch Die EU mit ihrer neuen EU - Biodiversitätsstrategie als Zugspferd für die globalen Biodiversitätsziele?). Diese Ziele sind auch Teil der EU-Biodiversitätsstrategie 2030. Aus dieser Perspektive ist die W-VO das zentrale Instrument, um globale wie europäische Biodiversitätsziele umzusetzen.

Wissenschaftliche Perspektiven

Im Juni 2023 veröffentlichte der Wissenschaftliche Beirat der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen ein deutliches Plädoyer für das Nature Restoration Law. Besonders hervorgehoben werden drei Punkte: Erstens brauche es eine breite Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft, Landnutzenden und Zivilgesellschaft. Zweitens müsse die Kommunikation so gestaltet sein, dass auch die gesellschaftlichen und ökonomischen Chancen – etwa für regionale Wertschöpfung und naturfreundliche Geschäftsmodelle – sichtbar werden. Drittens sei eine faire Beteiligung aller Betroffenen entscheidend, um Konflikte zu vermeiden und Akzeptanz zu sichern. Damit unterstreicht der Beirat, dass Renaturierung nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und ökonomisch eingebettet verstanden werden muss.

Zur Kurzfassung des Statements (PDF)

Zur Langfassung des Statements (PDF)

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) legte 2024 eine ausführliche Stellungnahme zur W-VO vor. Er betont, dass Renaturierung dringend erforderlich ist, nicht aber zwingend den Ausschluss menschlicher Nutzung bedeutet. Gerade eine naturverträgliche Bewirtschaftung, etwa bei artenreichem Grünland, könne den Erhalt vielfältiger Ökosysteme unterstützen. Zudem fordert der SRU, regionale ökonomische Chancen stärker zu berücksichtigen, und stimmt mit Umweltverbänden darin überein, dass Beteiligung, Kommunikation und Interessensausgleich zentrale Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung sind.

Positionen der Umweltverbände

Mit dem Appell „Gemeinsam für unsere Natur“ wenden sich im Sommer 2025 35 Organisationen an Bund und Länder und fordern die entschlossene Umsetzung der W-VO. Sie kritisieren politische Blockaden als verantwortungslos und verweisen auf EU-Studien, die den ökonomischen Nutzen bis 2050 auf 1,8 Billionen € beziffern – ein Vielfaches der geschätzten Kosten. Neben ökologischen Vorteilen wie besserem Wasserrückhalt, Schutz vor Hitze und Hochwasser oder stärkeren Kohlenstoffspeichern betonen sie Chancen für Landwirtschaft, Tourismus und regionale Entwicklung.

NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger fordert Transparenz und echte Beteiligung und plädiert für einen „Gestaltungswillen statt Verhinderungsmentalität“. BUND-Vorsitzender Olaf Bandt sieht in der W-VO einen „Rettungsanker für die Natur“, warnt aber angesichts stockender Prozesse vor dem Scheitern, wenn Politik, Landwirtschaft und Naturschutz nicht enger zusammenarbeiten.

Positionen der Landnutzenden

Die Landnutzenden fordern eine stärkere Beteiligung an der Planung und Umsetzung der W-VO, den Schutz ihrer Eigentumsrechte sowie eine praxisnahe Gestaltung der Maßnahmen. Sie betonen die Notwendigkeit von Freiwilligkeit und Transparenz sowie die Vermeidung von Bürokratie und finanziellen Belastungen.

Abbildung: Insbesondere deutsche Wälder fallen den Folgen des Klimawandels durch lange Trockenperioden und begünstigte Verhältnisse für Schädlinge zum Opfer. Daraus ergaben sich, wie hier zu sehen, viele Kalamitätsflächen. Für diese Flächen bedarf es neuer Ansätze, um zukünftig intakte Waldökosysteme zu schaffen. Foto: Felina Richter

Waldbesitzende, vertreten durch Organisationen wie die AGDW – Die Waldeigentümer, äußern Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der W-VO auf die Waldbewirtschaftung (Deutschland darf beim Naturschutz nicht auf die schiefe Bahn geraten - AGDW – Die Waldeigentümer). Sie sehen darin eine Missachtung von Eigentumsrechten sowie der Zuständigkeiten von Ländern und Kommunen und fordern eine stärkere Einbindung lokaler Akteure. Zudem kritisieren die Verbände die Orientierung der W-VO an historischen Naturzuständen trotz des Klimawandels sowie die hohen Kosten.

Abbildung: Insbesondere deutsche Wälder fallen den Folgen des Klimawandels durch lange Trockenperioden und begünstigte Verhältnisse für Schädlinge zum Opfer. Daraus ergaben sich, wie hier zu sehen, viele Kalamitätsflächen. Für diese Flächen bedarf es neuer Ansätze, um zukünftig intakte Waldökosysteme zu schaffen. Foto: Felina Richter

Waldbesitzende, vertreten durch Organisationen wie die AGDW – Die Waldeigentümer, äußern Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der W-VO auf die Waldbewirtschaftung (Deutschland darf beim Naturschutz nicht auf die schiefe Bahn geraten - AGDW – Die Waldeigentümer). Sie sehen darin eine Missachtung von Eigentumsrechten sowie der Zuständigkeiten von Ländern und Kommunen und fordern eine stärkere Einbindung lokaler Akteure. Zudem kritisieren die Verbände die Orientierung der W-VO an historischen Naturzuständen trotz des Klimawandels sowie die hohen Kosten.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) lehnt einen ordnungsrechtlichen Ansatz ab und plädiert stattdessen für Anreize. Er fordert eine stärkere Einbindung der Landwirtschaft in die Planung und Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen sowie die Anerkennung landwirtschaftlicher Nutzung als Teil der Lösung. Der DBV betont die Notwendigkeit von Freiwilligkeit und Kooperation statt verpflichtend festgeschriebener Maßnahmen.

Fischereiverbände unterstützen grundsätzlich die Ziele der W-VO, insbesondere die Wiederherstellung von Gewässerökosystemen. Sie mahnen jedoch an, die Auswirkungen auf die Fischerei stärker zu berücksichtigen und mögliche Einschränkungen der Fangmöglichkeiten zu vermeiden. Zudem fordern sie eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und eine frühzeitige Einbindung in die Planungsprozesse.

Politisch findet die Kritik der Landnutzenden teilweise Unterstützung, da einige Länder und Teile des Europaparlaments ebenfalls eine Überarbeitung der W-VO fordern.

Fazit: Für eine erfolgreiche nationale Umsetzung der W-VO müssen wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Erwartungen und die Bedenken der Landnutzenden sorgfältig abgewogen werden. Nur durch Transparenz, Beteiligung und gemeinsames Handeln kann aus politischen Beschlüssen konkrete Wiederherstellungspraxis werden.

Was wir mitnehmen

Die W-VO ist ein historischer Schritt, um der Biodiversitätskrise in Europa zu begegnen. Sie bietet klare Ziele, rechtliche Verbindlichkeit und messbare Fortschritte. Gleichzeitig erfordert ihre Umsetzung einen langen Atem, politische Kooperation, Aushandlungsprozesse und Zusammenarbeit mit Landnutzenden und Stakeholdern und gesellschaftliches Engagement.

In den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie gut die ambitionierten Ziele umgesetzt werden können. Entscheidend ist, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wenn die W-VO konsequent umgesetzt wird, kann sie zum Vorbild für internationalen Naturschutz werden und den dringend benötigten Wandel hin zu resilienten Ökosystemen einleiten.

Kontext der Naturwiederherstellung und weiterführende Informationen

Die EU-Wiederherstellungsverordnung (W-VO) steht im Zusammenhang mit globalen, europäischen und nationalen Biodiversitätszielen, deren Umsetzung nun konkret wird. Wer sich vertiefend informieren möchte, findet hier zentrale Dokumente und weiterführende Quellen:

Globale, europäische und nationale Biodiversitätsstrategien

- Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) – offizieller Beschlusstext der Weltnaturkonferenz COP15.

- Post 2020 CBD – Informationen auf der NeFo-Webseite

- EU-Biodiversitätsstrategie 2030 – offizielle Informationen der Europäischen Kommission

- Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) – Webseite zur Umsetzung der NBS

EU-Wiederherstellungsverordnung

- Verordnung (EU) 2024/1991 – EUR-Lex – offizieller Rechtstext.

- Fragen und Antworten zur EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur – offizielle Seite des Bundesumweltministeriums

- Die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur: Hintergrund, Entstehung und Ziele – Fachartikel in Naturschutz und Landschaftsplanung

- Die Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung – Fachartikel in Naturschutz und Landschaftsplanung

Erarbeitung des Nationalen Wiederherstellungsplan für Deutschland

- Nationaler Wiederherstellungsplan für die Natur in Deutschland – zentrale Webseite beim Bundesumweltministerium für den Beteiligungsprozess zum NWP

- Nationaler Wiederherstellungsplan – Informationen auf der Webseite des BfN (zuständige Fachbehörde)

UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen

- UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen in Deutschland – Webseite des UN-Dekadebüros

- Internationale UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen – internationale Webseite der UN

- Wiederherstellung von Ökosystemen - Hintergründe auf der Seite des Bundesumweltministeriums

- Policy Paper Reihe zur UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen (2021-2030) - Informationspapiere und Hintergründe des Bundesumweltministerium