Rückblick auf die Konferenz

REWILDING - Eine Perspektive für mehr Natur und regionale Entwicklung

26. & 27.06.2024 in Leipzig

Ort: Kubus des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, Leipzig (UFZ)

Rückblick

Am 26. und 27. Juni 2024 fand am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig die erste deutschsprachige Konferenz zum Thema Rewilding statt. Die inter- und transdisziplinäre Veranstaltung brachte rund 100 Vertreter*innen und Praktiker*innen aus Wissenschaft und Forschung, Verwaltung, Landwirtschaft, Tourismus, NGOs, Wildnisbildung und Journalismus zusammen.

Die Konferenz hatte zum Ziel, eine Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen im Bereich Rewilding zu bilden und dieses innovative Konzept als komplementären Naturschutzansatz für Deutschland zu schärfen. Die Konferenz wurde vom Team des BMBF-Projekts REWILD_DE bestehend aus dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig (UFZ), dem Verein Rewilding Oder-Delta (ROD), dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) organisiert.

Das Programm der Konferenz können Sie rückblickend einsehen (siehe unten).

Drei zentrale Leitfragen führten durch die Konferenz:

1. Wofür steht der Begriff Rewilding heute?

2. Welche orientierende Rolle kann Rewilding über den Naturschutz hinaus in Kulturlandschaften in Deutschland einnehmen?

3. Wo bleibt der Mensch beim Rewilding?

Den thematischen Einstieg gaben zunächst drei Keynote-Speaker*innen aus der internationalen Rewilding-Community: Karl Wagner (Global Rewilding Alliance), Theresa Stratmann (Rewilding Europe) und Stephanie Kiel (Rewilding Affric Highlands, Schottland). Es folgte ein Roundtable mit Forschenden und Praktiker*innen. Hier wurde deutlich, dass Rewilding vielfältig verstanden werden kann und eine Interpretation für eine Anwendung in Deutschland notwendig ist. Ziel von Rewilding sei es, durch die Stärkung der Wildheit, d. h. die Erhöhung der Artenvielfalt, der Konnektivität der Landschaft und dem Zulassen natürlicher Störungen (wie z. B. fluktuierende Wasserstände) sich selbst erhaltende und resilientere Landschaften zu befördern.

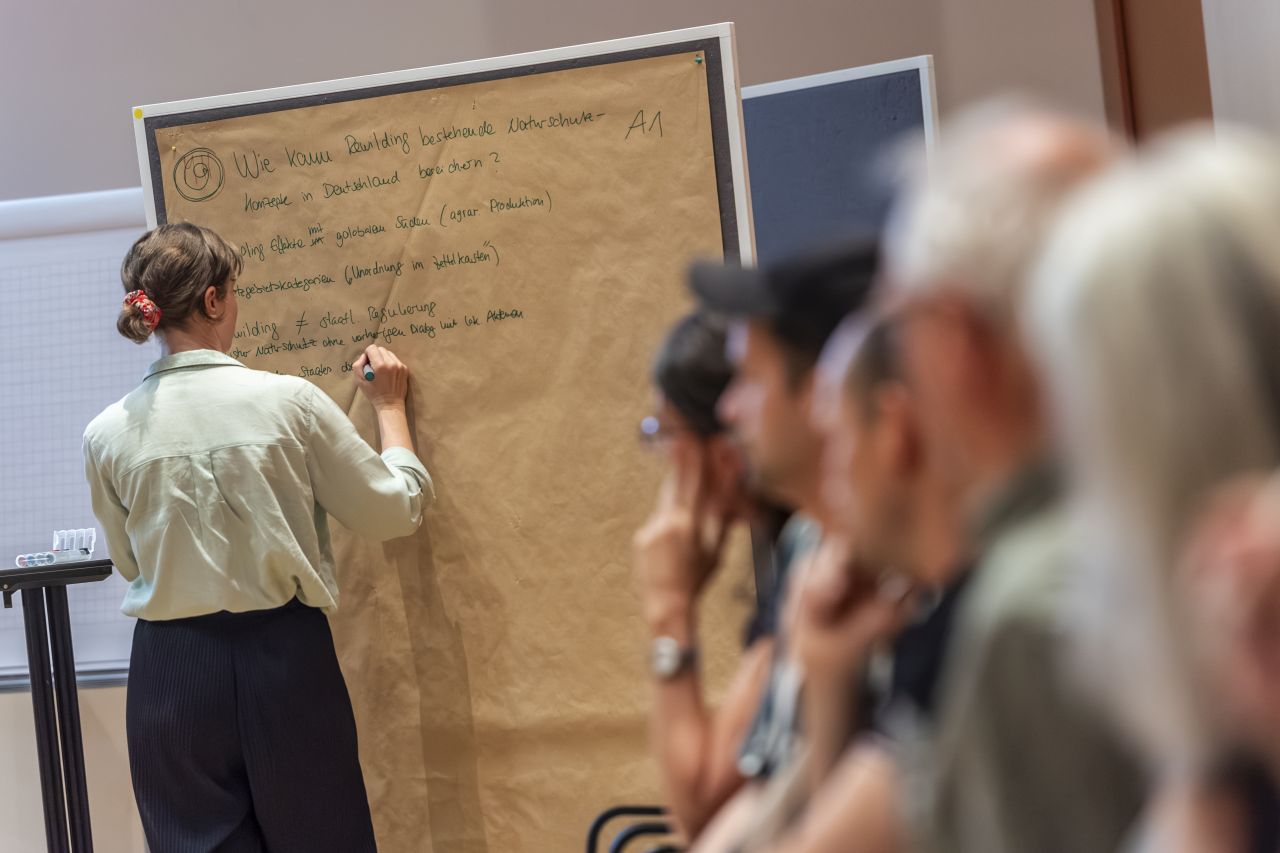

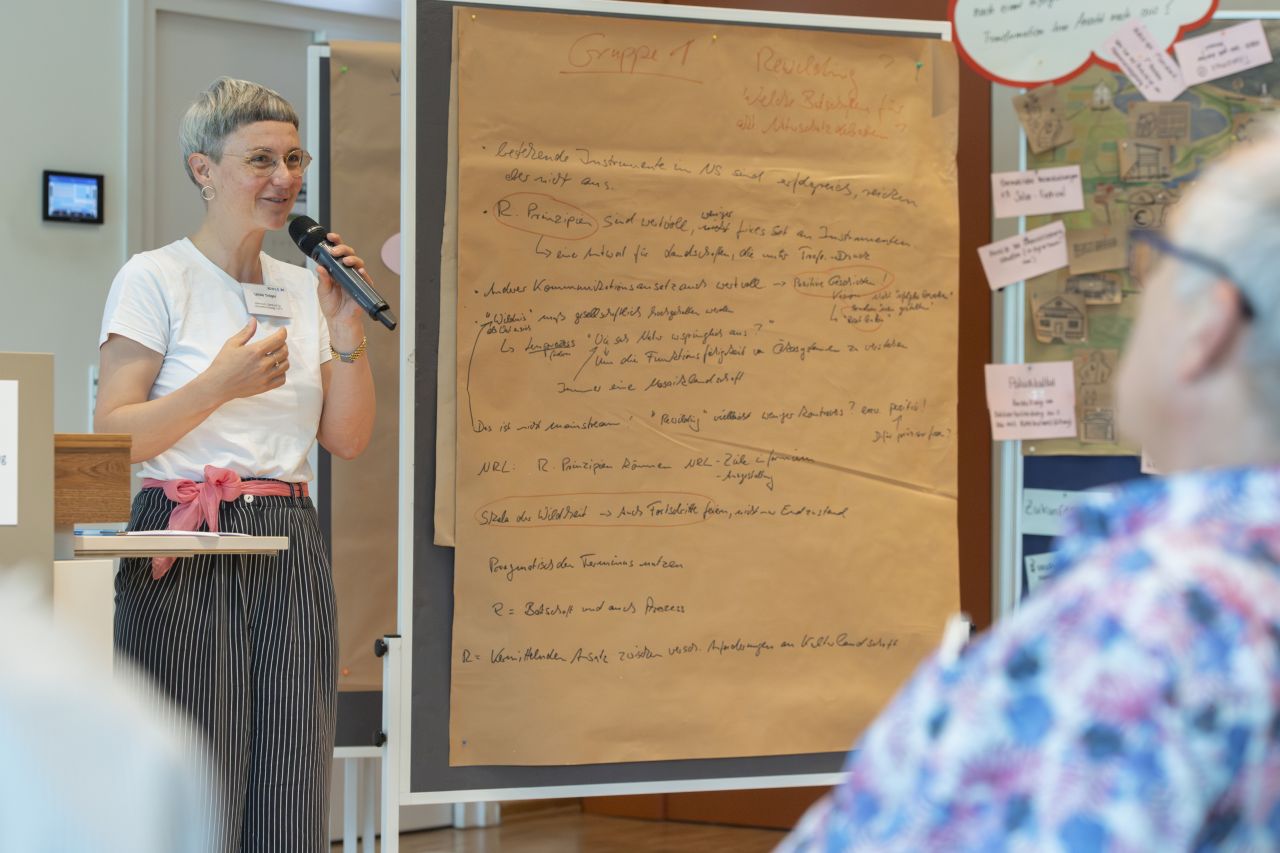

An beiden Konferenztagen konnten sich die Teilnehmenden in praxisorientierten Workshops tiefergehend mit ausgewählten Fragestellungen aus den Bereichen Konzept & Anwendung, Kunst der Kommunikation sowie Anreize & Instrumente hierzu auseinandersetzen.

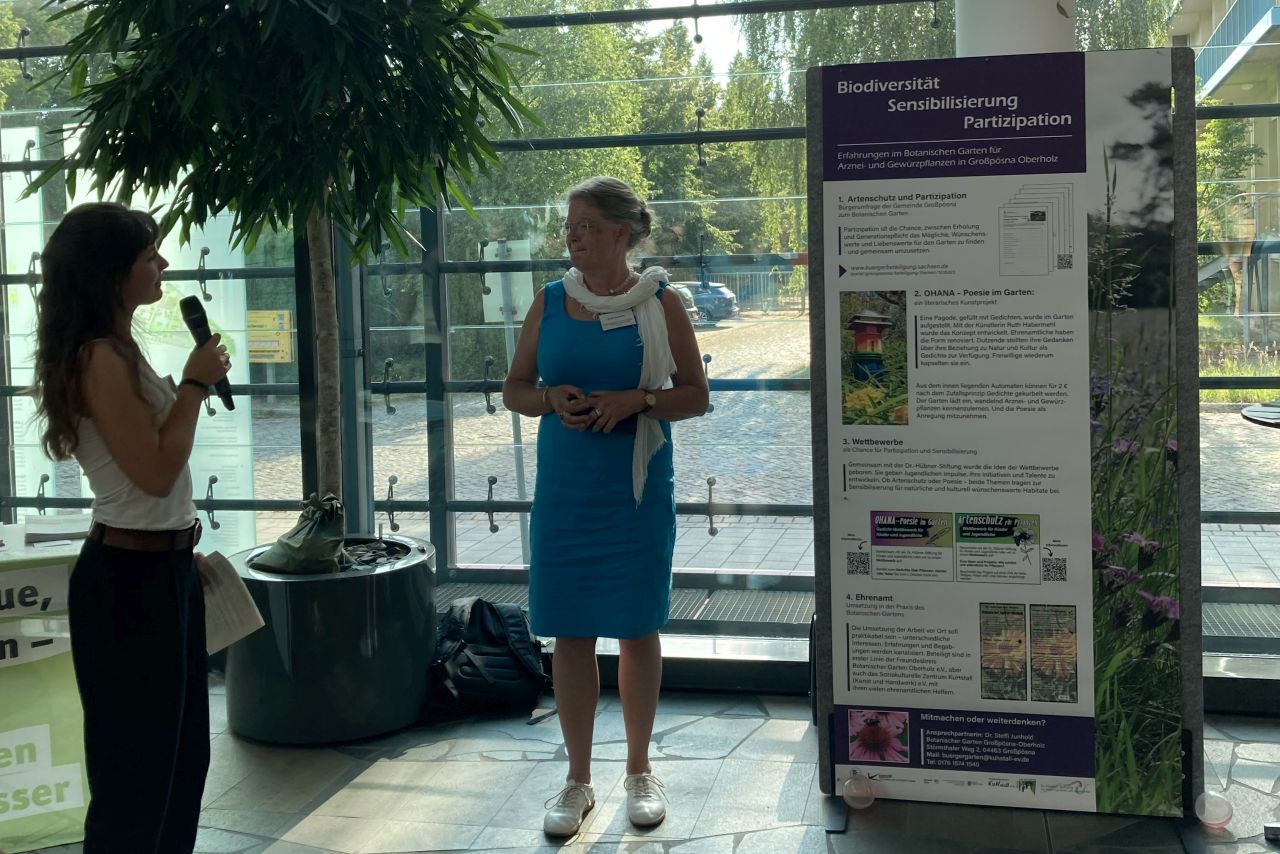

Ein weiterer Programmpunkt war eine Ausstellung verschiedener Initiativen, die sich in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld mit Rewilding auseinandersetzen und ihre Perspektive darauf wiedergaben. Nach einem entspannten Abendessen gab es die Möglichkeit, durch die Fotoausstellung “Verwoben” geführt zu werden, die Menschen in ihren ganz persönlichen Landschaften zeigte.

In den interaktiven Diskussionsrunden am zweiten Konferenztag wurde herausgearbeitet, dass Rewilding ein bedeutendes Potenzial als komplementärer Naturschutzansatz auch für Deutschland besitzt. Es bietet die Möglichkeit, Naturschutz und nachhaltige Regionalentwicklung besser miteinander zu verknüpfen und Perspektiven für die Menschen in den betroffenen Landschaften zu schaffen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des in Kürze in Kraft tretenden Nature Restoration Laws der EU von Bedeutung, um langfristig selbstregulierende und resilientere Landschaftsmosaike zu schaffen.

Da Rewilding auf Freiwilligkeit beruht, sind für seine erfolgreiche Implementierung intensive soziale Prozesse, fundierte Beratung und Kommunikation auf Augenhöhe in unterschiedlichen Formaten mit den Menschen in den Rewilding-Gebieten erforderlich. Schließlich betonten die Konferenzteilnehmerinnen die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Verwaltung sowie NGOs und privatwirtschaftlichen Akteur*innen.

Zwar sind natürlich einige Fragen offengeblieben, doch wir sind sicher, dass durch diese Veranstaltung eine Grundlage für zukünftige Vernetzung und für die weitere Entwicklung des Rewilding-Ansatzes in Deutschland geschaffen werden konnte.Bildergalerie

Programm der Konferenz:

Konferenzbeiträge

Workshops Reihe A: Konzept und Anwendung

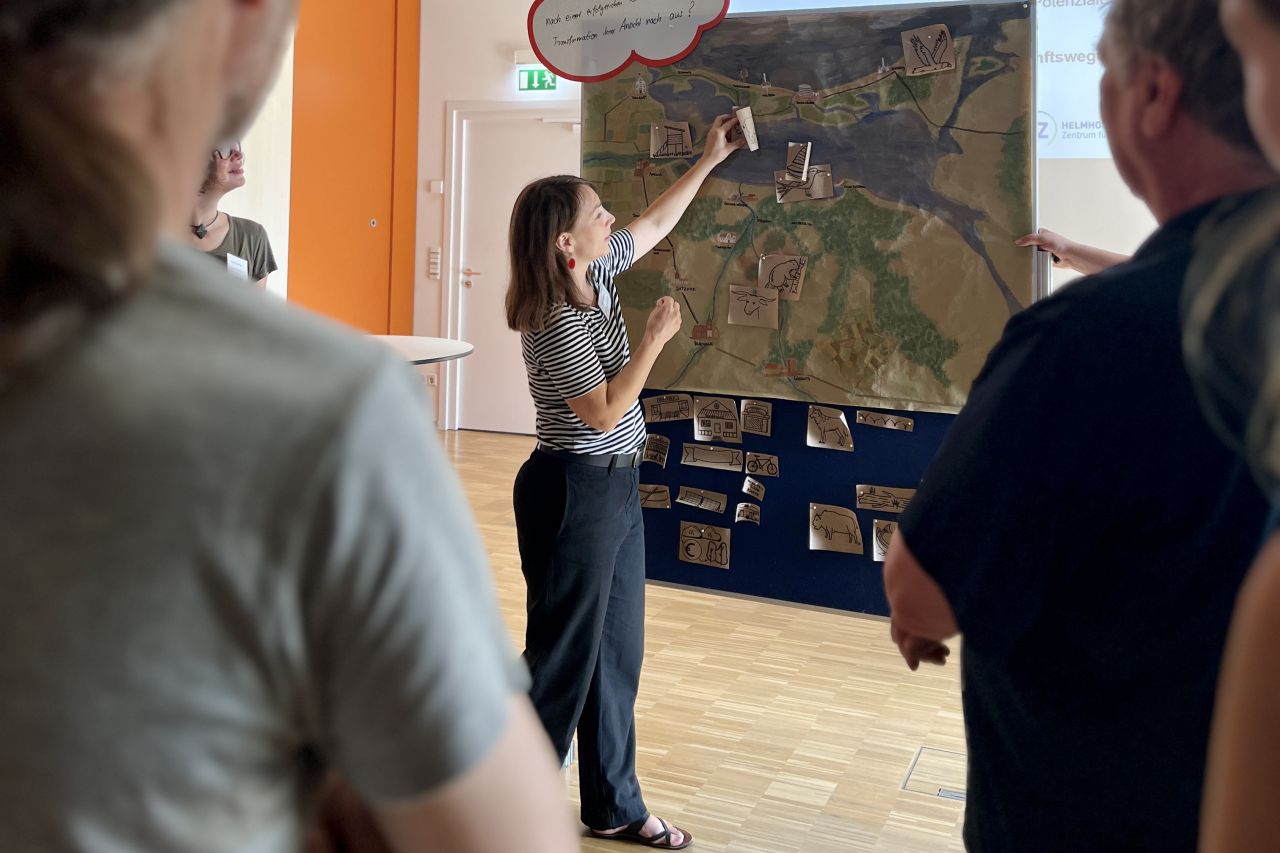

Workshop A2: 'Inklusives Rewilding': Landschafts-Szenarien für ein Dorf in Vorpommern

Trophische Komplexität, Konnektivität, und das Zulassen von Störungen sind die ökologischen Parameter von Rewilding. In Kulturlandschaften sind sie mit verschiedenen menschlichen Anforderungen und Interessen an die Landschaft in Beziehung zu setzen. Wie kann ein solcher co-kreativer Prozess aussehen? Wir haben die Landschaft um ein Dorf in Vorpommern – Rothenklempenow - untersucht und in drei idealtypischen Entwicklungspfaden Landschafts-Szenarien für 2035 skizziert: eine 'Weiter-so-Landschaft', eine 'Gesteuerte Landschaft' und eine 'Eigenständige Landschaft'. Die Perspektiven für das Dorf unterscheiden sich sehr in den drei Szenarien.

Organisation: Augustin Berghöfer (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), REWILD_DE Projekt), Jochen Elberskirch (Naturparkleitung Am Stettiner Haff)

Workshops Reihe B: Kunst der Kommunikation

Workshop B1: Die Rolle der Kunst in Rewilding-Projekten und ihre Bedeutung für die lokale Umsetzung wie auch für die Wissenschaft

Kunst erreicht die verschiedenen „Akteure“ als Individuen. Sie kann sie nicht nur in einer situationsbezogenen Rolle also beispielsweise als Landwirtin, Naturschützer, Bürgermeisterin, usw. ansprechen, sondern auch als Mensch, als Person. Wir wollen in dem Workshop fragen, wie kann Kunst dabei helfen, jenseits eingefahrener Kategorien zu forschen und Naturschutz zu betreiben? Anders zu zuhören? Anders zu kommunizieren? Anders „Forschungsergebnisse“ zurück zu geben?

Wir wollen der Frage nachgehen, wie können wir Brücken bauen, anstatt den Elfenbeinturm weiter zu zementieren.

Organisation: Uta Berghöfer und Ulrike Tröger (beide Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig (UFZ), REWILD_DE Projekt)

Workshop B2: Gemeinsam für Rewilding: Die Menschen aktivieren und vernetzen

Wie können Menschen für Rewilding motiviert werden, sich aktiv zu engagieren. Der Verein Rewilding Oder Delta e.V. (ROD) wird den von ihm entwickelten und bereits erprobten Ansatz des "Area-focused Management" vorstellen. Dabei geht es darum, unterschiedliche Akteure rund um eine klar begrenzte Fläche für die Umsetzung von konkreten Rewilding Maßnahmen zu vernetzen und gemeinsam ins Handeln zu kommen. Workshop-Teilnehmer*innen werden den Ansatz exemplarisch selbst umsetzen. Dabei werden Erfahrungen aus ihrer eigenen Naturschutzpraxis aufgegriffen. Es werden die Chancen und Grenzen des "Area-focused Management" diskutiert und erörtert, inwieweit der Ansatz auch auf Flächen in anderen Regionen Deutschlands übertragbar ist.

Organisation: Frank Götz-Schlingmann (Rewilding Oder Delta e.V. (ROD), REWILD_DE Projekt), Stephanie Jahn (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig (UFZ), Department für Ökonomie, REWILD_DE Projekt)

Workshops Reihe C: Anreize und Instrumente

Workshop C2: Die Ökonomie von Rewilding: Chancen für die regionale Wirtschaftsentwicklung?

Der Workshop betrachtet die wirtschaftlichen Aspekte von Rewilding-Prozessen. Ziel ist es, die ökonomischen Potenziale, aber auch Hemmnisse, die für Landbesitzer*innen, Landnutzer*innen und Entscheidungsträger*innen bei der Umsetzung von Rewilding bestehen, zu beleuchten.

Organisation: Bernd Hansjürgens (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig (UFZ), Department Ökonomie, REWILD_DE), Birte Kaddatz (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), Bereich Nachhaltiges Tourismusmanagement, REWILD_DE)