Arbeitsgruppe Siedlungswasserwirtschaft

Aufgabenstellung

Ziel der Arbeit ist es, eine Methodik zur modellbasierten Systemoptimierung unter Berücksichtigung der strukturellen und regionalen Randbedingungen in Schwellenländern zur Verbesserung der Gewässerqualität von Grund- und Oberflächengewässern zu entwickeln. Der Schwerpunkt des APs liegt auf der Entwicklung von nachhaltigen Betriebs- und Entwicklungsstrategien (‚status quo’ und Zukünfte) von urbanen Entwässerungssystemen (Kanalnetz und Kläranlage). Die Methodenentwicklung erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund von unzureichender Informations- und Datenlage und wechselnden Rahmenbedingungen.

Methoden

Skalenübergreifende, integrierte Systemoptimierung

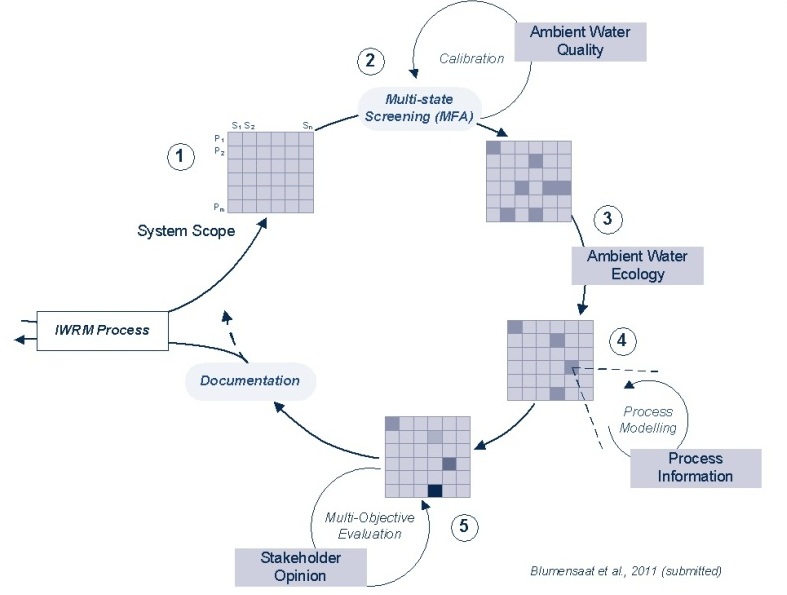

Der Ansatz zur integrierten Systemoptimierung basiert auf fünf wesentlichen Schritten (siehe Abbildung 1):

- SystemScreening,

- Identifikation von relevanten Belastungsquellen,

- Vergleich mit dem ökologischen Zustand im Zielsystem ‚Gewässer’,

- detaillierte Prozessmodellierung für ausgewählte Zusammenhänge, und

- multikriterielle Bewertung von Optimierungsmaßnahmen.

Der Ansatz ermöglicht eine schrittweise Reduktion der Systemkomplexität, die aufgrund der großen räumlichen und zeitlichen Skalen wasserwirtschaftlicher Systeme ansonsten nicht durchdringbar wäre.

Abbildung 1: Ansatz zur Systemoptimierung

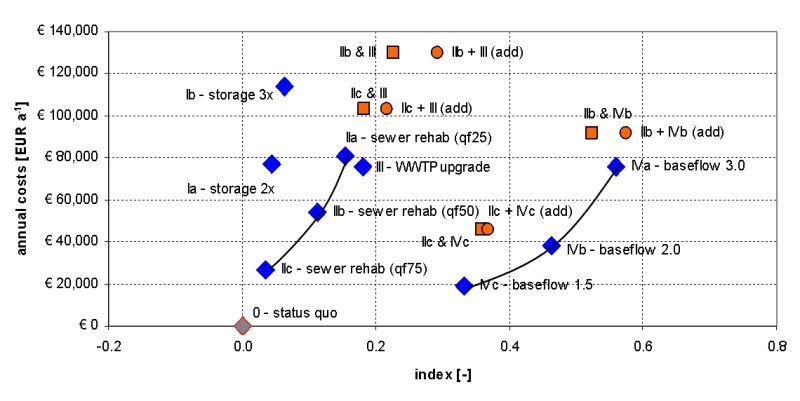

Im Ergebnis der systematisch-iterativen Analyse liegt eine multikriterielle Bewertung unterschiedlicher Optimierungsmaßnahmen vor, die zur Entscheidungsfindung herangezogen werden können. Die Quantifizierung des Nutzens über eine numerische Simulation erlaubt eine Abschätzung von Synergien und unerwünschten Überlagerungseffekten für gegenwärtige zukünftige Zustände (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Beispiel für multikriterielle Bewertung verschiedenartiger Optimierungmaßnahmen (Blumensaat et al., 2009).

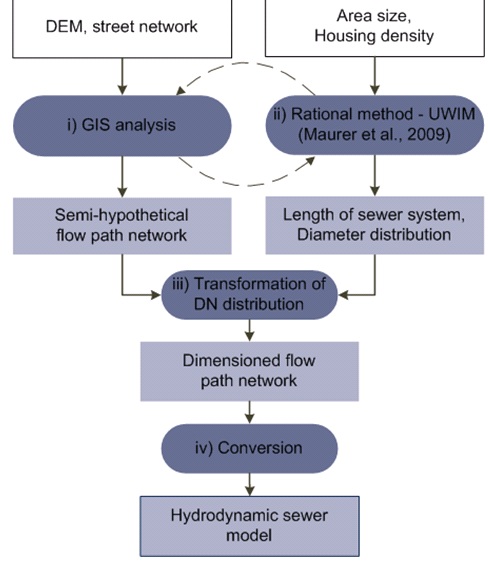

Prozessbasierte Modellierung unter Datenknappheit (Schritt 4)

Neben der Abschätzung von Stoffflüssen mittels konzeptioneller Modelle (Schritt 2) erfolgt eine detaillierte Prozessmodellierung, jedoch nur für relevante Zusammenhänge (Schritt 4). In diesem Zusammenhang wurde ein Werkzeug zur hydraulischen Modellierung von Entwässerungssystemen entwickelt, welches ausschließlich öffentlich verfügbare Daten nutzt. Der Ansatz kombiniert einen Algorithmus zur Generierung eines Fließpfadnetzwerkes mittels Oberflächenabflussakkumulation mit einer Routine zur Abschätzung der Netzdimension (Netzlänge und Durchmesserverteilung) – siehe Abbildung 3. Drei Fallbeispiele zeigen, dass so Netzstruktur, Netzlänge und gemessene Abflüsse am Gebietsauslass reproduziert werden können.

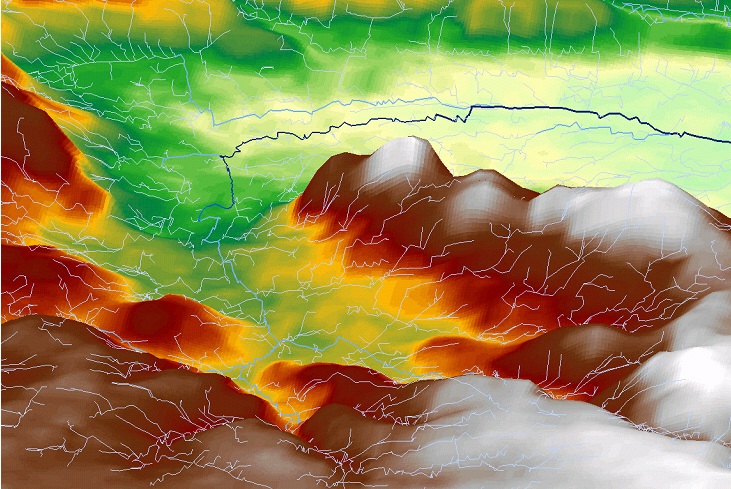

Im Anwendungsfall für das urbane Entwässerungssystem der Stadt Lviv (Ukraine) wurde ein dimensioniertes Fließpfadnetzwerk generiert (siehe Abbildung 4), das, implementiert in einem hydrodynamischen Simulationsmodell, eine Abschätzung des Mischwasserzuflusses zur Kläranlage erlaubt. Auf dieser Grundlage können nun verschiedenen Entwicklungsstrategien getestet und evaluiert werden.

Abbildung 3: Methodik zur Kanalnetzmodellgenerierung (Blumensaat et al., 2011).

Abbildung 4: Beispiel für generiertes Fließpfadnetzwerk (Blumensaat et al., 2011).

Bearbeiter

Dipl.-Ing. Frank Blumensaat

Technische Universität Dresden

Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft

Prof. Siedlungswasserwirtschaft

e-mail: ![]()

![]() frank.blumensaat@tu-dresden.de

frank.blumensaat@tu-dresden.de

Zusatzmaterial (PDFs, Links)

Blumensaat, F., Tranckner, J., Hoeft, S., Jardin, N., and Krebs, P. (2009). "Quantifying effects of interacting optimisation measures in urban drainage systems." Urban Water Journal, 6(2), 93-105.

Blumensaat, F., Tränckner, J., Helm, B., Krebs, P., Kroll, S., and Thoeye, C. (2011). "An adaptive framework to differentiate water quality impacts on a multi-scale level." Submitted to Wat. Sci. Tech.

Blumensaat, F., Wolfram, M., and Krebs, P. (2011). "Sewer model development under minimum data requirements." Submitted to Environmental Earth Sciences.

.png)

.png)